«Страна Бухария» глазами петербуржца

.jpg)

Дмитрий Олейников

Зачастую единственной причиной неприязни, вражды бывает заурядное всепобеждающее невежество-незнание и, главное, нежелание знать. Помните, как писал об этом известный каждому нашему соотечественнику ещё со школы русский мыслитель XVIII века Александр Радищев: «...бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает не прямо на окружающие его предметы».

В самом деле, подозрения, вызванные различием традиционных моделей поведения и превратным истолкованием обычаев, редко способны рассеять логика с метафизикой. Чтобы понять, надо видеть (а не только смотреть). И надо хотеть понять. Чтобы понять народ, надо изначально принять его «право» на инаковость, ибо только в разнообразии движение, жизнь.

Странники, пилигримы, путешественники открывали не столько земли, сколько страны-народы таких же, как они сами, и в то же время не таких же людей; открывали также и свою инаковость, непохожесть на других, в новом свете узнавали самих себя.

Путевые записки, хожения – это не только документ, но и зеркало, в котором соотечественники лучше могли увидеть свои достоинства и недостатки. Строго судя изъяны гражданского устройства в чужих землях, разве не указывали тем путешественники отечественным самодержцам на «имеющее место быть бревно в собственном оке»?

Но, пожалуй, важнее всего в этих «свидетельствах» – интерес к другим людям, желание выйти за пределы здешнего сознания, национального эгоизма. Того самого желания, которого, увы, сегодня так не хватает нашим нынешним и бывшим (по СССР) соотечественникам. Авторам же «свидетельств» хватало. Не в этом ли их главный подвиг – подвиг нравственного восхождения, подвиг живой, а не «разговорной» любви к человеку.

.jpg)

Панорама старого Петербурга со стороны Невы. Репродукция со старинной гравюры Н. Дмитриева

Петербург глазами бухарского посланника

Три тысячи семьсот восемьдесят вёрст и сто семьдесят девять саженей разделяют Санкт-Петербург и Бухару. Туда и обратно – без малого 8 тысяч вёрст. Большое русское посольство под охраной четырёх сотен солдат при двух пушках проделало этот путь в 1820–1821 годах, доставив бухарскому эмиру Хайдар-хану письмо Александра I с предложениями о расширении торговли и просьбой вернуть российских подданных, волею судеб ставших невольниками и проданных в Бухару.

Дипломатический вояж значительных успехов не принёс: из 500-600 русских рабов удалось выкупить семерых (да ещё восемь тайно примкнули к каравану, бежав из неволи), Хайдар-хан ограничился устными обещаниями.

Интересен другой результат экспедиций – книга «Путешествие из Оренбурга в Бухару в 1820 году» капитана гвардейского генштаба Егора Казимировича МЕЙЕНДОРФА, составителя «Журнала путеследования в Бухару и обратно».

Вышедшая в свет вскоре после возвращения миссии, она вызвала заметный интерес у читающей публики, что, впрочем, не удивляет – много ли тогда было известно о таинственной стране Мавераннахре-Бухарии в Европе, этом маленьком полуострове гигантского материка Евразии? Запад смотрел на Восток.

Восток всматривался в Европу. В 1857 году 29-летний главный зодчий двора бухарского эмира, выдающийся таджикский просветитель Ахмад ДОНИШ, он же Ахмад-Голова, был отправлен в качестве секретаря посольства в Петербург с поздравлениями новому императору Александру II и предложениями возобновить переговоры о торговых связях. Приезжал он в Россию и позже: в 1868–1869 и 1873 годах.

Столица Российской империи второй половины XIX столетия, встающая со страниц книги «Редкостные события» Дониша, перед нами...

***

Однажды случилось мне поехать в составе посольства в Россию. Там существует обычай: чтобы продемонстрировать могущество и величие своего государства, послов водят по собраниям и большим обществам, показывают им театры и примечательные здания, музеи и хранилища. Всем этим они гордятся.

Как-то вечером от министра пришёл переводчик и пригласил нас в общество, называемое «Собрание». Мы вчетвером отправились на это увеселение. /.../ Вошли в высокое большое здание, отделанное позолотой, с многочисленными залами и комнатами с зеркальными дверьми.

/.../ Мы видели, как нежные красавицы, стройные и солнцеподобные, прогуливались по залу, выступая плавно и грациозно, как павы или томные газели. Все они были одеты в шёлковые одежды столь тонкие, что сквозь них просвечивало тело. Благодаря тонкости стана и прозрачности одежд, стрела взгляда пронзала их от спины первой и до груди сотой, нигде не задерживаясь, будто Всевышний сотворил их тела из чистой воды и прозрачного стекла.

Мы остолбенели от изумления, разинув рты и широко раскрыв глаза: где мы и что с нами? Ведь когда мы шли сюда, была ночь сырая и тёмная, как же случилось, что сейчас день и светит солнце? От обилия огней мы не могли отличить ночь ото дня, то и дело протирали глаза – происходит ли всё наяву или эти чудеса и жилище фей созданы воображением? А периликие удивлялись – как попали эти демоны в общество ангелов, как очутились дивы рядом с пери. Они с любопытством разглядывали наши лица и смеялись над нашей странной одеждой и видом.

Мы же, потрясённые и оробевшие, шли вперёд, не зная, куда ступить и где сесть, так как наш переводчик отстал от нас. В это время моей груди коснулась хрустальная ручка, отстраняя прочь. «Эй вы, чудовища в облике людей, вы, дикари, идите осторожнее, ведь я выступаю, как горделивая пава, не затопчите и не запачкайте своими неуклюжими ногами мой тонкий подол, что волочится по полу, как павлиний хвост».

Дрожа и кланяясь, мы отступили назад. Но тут в спину нам ткнулся кулачок другой красавицы, мол, эй, невежи, постойте, поосторожней, ведь моя серебряная грудь нежна, как лепесток розы, смотрите не пораньте её шипами своей неуклюжести. Мы оглянулись растерянно, испуганно переступив, шагнули вперёд и стали кланяться, как обезьяны, показывая знаками: «Мы немы, мы коровы, приехали из степи и не знаем обычаи вашего города, извините нас».

Они шарахнулись от такого выражения извинений и стали смеяться над нашими бородами, пока не подошёл переводчик и не избавил нас от растерянности и смущения. /.../

В передней части этой залы было возвышение. Его прикрывал расписной шёлковый занавес, а в глубине висела большая хрустальная люстра, в которой горело более ста свечей. Там расположилась группа луноликих красавиц, разряженных удивительнейшим образом. Над этим возвышением был полукруглый помост, поднимавшийся над полом на два ваджаба (две пяди. – Ред.), на котором стоял большой стол с самтуром (1).

По обе стороны его горели большие свечи в золочёных подсвечниках и лежали листы с записанными на них ритмами русских и европейских мелодий. Каждая из присутствовавших на собрании красавиц, умевшая играть, петь или знавшая какой-нибудь рассказ или забавную историю, поднималась на помост и, грациозно поклонившись собравшимся, садилась на обитый бархатом стул, стоявший перед самтуром, и наигрывала пальчиками музыкальный отрывок или пела песню.

Когда присутствующие слышали чудесную песню или занимательный рассказ, свой восторг и восхищение они выражали тем, что троекратно били в ладоши, мол, эта мелодия или рассказ понравились нам... А солнцеликая красавица, будучи обрадованной и смущённой, с кокетливыми улыбками и ужимками раскланивалась направо и налево, так что сердца присутствующих трепетали от восторга.

.jpg)

Старый Петербург. Фрагмент гравюры

Что касается одежды женщин той страны, то она до талии узка, а от талии до подола настолько широка, что если женщина входит в комнату, то подол остаётся ещё в коридоре. Со стороны женщина похожа на золотую, украшенную жемчугом башенку, поставленную на вершину удлинённого круглого купола. А сверху, на голову, плечи и талию, они накидывают чёрные, красные и голубые кружева, а у висков прикрепляют букетики искусственных цветов, которые будто только что сорваны с цветника.

Росою для них служат духи и розовая вода. К ушам они подвешивают продолговатые сверкающие серьги из алмазов, хрусталя, жемчуга и золота величиной с зернышко финика. Ночью в пламени свечей они сияли, как удлинённые огненные капли или как ясный месяц, а кожа за уходом до того чиста и прозрачна, что видно, как под нею пульсирует кровь. И сверкание серьги, сочетаясь с прозрачностью ушной мочки, напоминает поставленную против зеркала свечу. От такой красоты и великолепия рассудок покидает голову, когда они встают, и сердце замирает в груди, когда они садятся.

Пока артистки наряжаются за занавесом /.../, собрание не начинается. Затем раздаётся звонок, как бы извещая: «Отсутствующие, явитесь, разошедшиеся, собирайтесь: внимайте, мы покажем представление». Занавес поднимается. Перед взором предстают луноликие девы, принявшие облик ангелов – одни раскинули крылья и подняли головы вверх, будто взлетают в небо, другие, с опущенными крыльями, склонили головы так, словно опускаются на землю. Некоторые стоят на одной ноге, другую оттянув назад, как хвост. Их крылья подняты и раскинуты над полом, одна рука изогнута над головой, а другая направлена вниз, к земле.

/.../ Они кружатся по сцене, потом, сплетя ноги, прыжком на два раза разводят их в стороны, подобно маятнику часов, только гораздо быстрее, и так же, сплетёнными, опускают в такт музыке. Лучшие их танцы, на наш взгляд, те, которые в ритме «бу-му-бакку-бакку-бум« или «бакку-бумму, бакку-бумм». /.../ Ковёр этого празднества свёртывается в 12 часов ночи...

...Из приведённого рассказа об образе жизни христиан некоторые простосердечные могут сделать вывод, что они на редкость радостны и счастливы, что они не знают горестей и душевных забот и живут в постоянном довольстве и благополучии. И поэтому некоторые считают, что уж если человеку суждено попасть в ад, то надо один раз пожить на этом свете в своё удовольствие.

Но это не так. И одной десятой тех печалей и забот, которые одолевают неверных, нет у мусульман. Здесь я видел людей расстроенными и опечаленными по той причине, что по закону мужчинам не дозволено иметь больше одной жены, а женщина не может получать развода и вступать в брак, пока муж не умрёт.

.jpg)

«Ночью в пламени свечей они сияли, как удлинённые огненные капли или как ясный месяц, а кожа за уходом до того чиста и прозрачна, что видно, как под нею пульсирует кровь. И сверкание серьги, сочетаясь с прозрачностью ушной мочки, напоминает поставленную против зеркала свечу. От такой красоты и великолепия рассудок покидает голову, когда они встают, и сердце замирает в груди, когда они садятся». Авторы фото: В. и М. Андреевы

Я не встретил никого, кто был бы спокоен и беспечален, ни в торговых рядах, ни на базарах, ни в домах зрелищ.

Так, был я на большой улице Петербурга (речь идёт о Невском проспекте. – Ред.). Здесь высятся пяти- и шестиэтажные здания, отделанные позолотой. По обе стороны вдоль стен устроены возвышения, выложенные каменными плитами и поднимающиеся на один ваджаб. По ним, с обеих сторон, идут пешие. За возвышением проходит дорога для экипажей. Она вымощена шестигранными деревянными торцами, чтобы повозки не так гремели. Середина дороги, предназначенная для солдат и конных, выложена мелким булыжником. /.../

День и ночь здесь толпы народу, как в праздник, когда все идут на молитву. Эта улица проходит прямо с востока на запад. Движущиеся с запада пешие и всадники следуют по левой стороне улицы, а направляющиеся с востока – по правой. И никто не толкает друг друга – это неприлично.

Разговаривают со спутниками негромко, а если у кого-нибудь есть дело к человеку, проходящему по противоположной стороне, то на южной и северной стороне улицы есть постовой, которому они говорят: «Скажи тому-то, чтобы остановился». Постовой идёт и подаёт тому знак. Посреди улицы везде устроены люки, крытые чугунными решётками, куда стекает вода, когда идёт дождь.

Если выпадает снег, тотчас приходят арестанты, счищают его и посыпают улицы песком, впитывающим влагу, а потом подметают большими мётлами, чтобы было чисто и подолы красавиц не пачкались.

...При всей пышности и великолепии убранства, их мужчины и женщины постоянно желты и бледны, страдая от зависти друг к другу. Даже в увеселительных домах они неотрывно следят за поступками, речами и поведением других, выискивая поводы для порицания. И так со всеми: и малыми, и большими той страны...

***

А вот небезынтересная часть рассказа россиянина Егора МЕЙЕНДОРФА о восточных соседях – фрагмент книги «Путешествие из Оренбурга в Бухару».

Население Бухары состоит из кочевников и оседлых жителей. /.../ Я буду беседовать с читателем главным образом об обычаях оседлых бухарцев: я только их и имел случай наблюдать.

Я должен, между прочим, снять с кочевых узбеков-бухарцев упрёк, который слишком часто делается по их адресу в Европе, где их считают похитителями людей. Покровительство, которое бухарское правительство оказывает торговле, известный порядок, существующий в управлении, наконец, закон Корана, запрещающий мусульманину-сунниту владеть рабом одной с ним веры, положили в Бухаре конец обычаю похищать людей. /.../

...Правительство покровительствует обращению в ислам: почти все рабы вынуждены принять мусульманство, носить чалму и подвергнуться обрезанию. При этом власти воображают, что совершают весьма богоугодное дело. /.../ Всякий раз, когда дети говорили мне «селям-алейкум», обычное приветствие мусульман, означающее «да будет с вами мир», я слышал, как взрослые грубо говорили детям, что к «неверным» не разрешается обращаться с этим приветствием.

Нетерпимость и суеверие настолько распространены в Бухаре, что нечего удивляться тому, что «неверные» платят налоги в большем размере, чем другие жители, что они подвергаются большим притеснениям. /.../ Вот почему не следует искать в этой стране ни гебров, ни несториан; одни евреи сумели удержаться в силу своей изворотливости.

Правительство рассматривает молитву как непременную обязанность и общественный долг. Оно стремится также, хотя это и противоречит духу ислама, управлять религиозным поведением каждого. Полицейские чиновники осведомляются у привратников мечетей об именах тех, кто пропускает молитвы, и выгоняют их из домов, применяя силу.

Каждый вечер на Регистане около 4 часов, в этот посвящённый молитве час, полицейские выгоняют всех продавцов и покупателей и отправляют их в мечеть. Полицейские или базарные надсмотрщики бросаются на людей с большими бичами шириной в три пальца и избивают всех, кто попадается им на пути. Толпа шумит: одни кричат, другие смеются и убегают, лавки, столы, палатки исчезают в мгновение ока, и мечеть наполняется благочестивыми мусульманами, привлечёнными к божественной службе ударами бичей!

...В Бухаре, как и во всех мусульманских странах, встречаются пилигримы, облачённые в длинный плащ, с сосудом тыквы-горлянки и посохом. Попадаются и сумасшедшие, вприпрыжку бегающие по улицам, – они считаются полусвятыми.

Большинство бухарцев не курят, потому что Коран запрещает употреблять любой наркотик. Эта строгость вызвала недовольство одного из посланцев великого султана, подвергшегося при въезде в Бухару осмеянию за то, что он курил трубку...

Известно, что во всех мусульманских странах употребление крепких напитков воспрещено и даже карается смертной казнью. Однако довольно много бухарцев, особенно состоятельных или молодых, предаются пьянству, но это всегда происходит втайне, и поэтому на улице никогда не видно пьяных. /.../ Сам куш-беги признался нам откровенно, что в молодости он выпивал в компании с нынешним ханом.

Женщины лёгкого поведения преследуются в Бухарии (они были изгнаны из Бухары отцом нынешнего хана лет 30 назад; почти все они были цыганки), а внебрачные связи наказываются смертью. /.../

Состоятельные бухарцы обыкновенно имеют до 40 рабов. /.../ Приятности жизни, домашние радости, общественные удовольствия ещё очень мало известны в Бухаре. Дома холодны и сыры зимой, в них нет никакой мебели, кроме ковров, одеял и подушек. Доступны только удовольствия, вкушаемые в гаремах. Никакие собрания не оживляют однообразного и молчаливого существования бухарца.

Я никогда не видел танцующих, кроме слабоумных, которые поют, ударяя в такт руками, «ба-ла-ки-бла», как черкесы, поющие слоги «а-пу-па-пю-а». Персидская цивилизация, насаждённая в Бухаре Тимуром, проявляется в некоторых обычаях вежливости. /.../

Бухарец, приходящий в гости к другому, входит только тогда, когда получает позволение хозяина, который предлагает гостю чай, фрукты и сласти. Особой вежливостью со стороны хозяина считается, если гость унесёт их с собой.

Прежде чем войти к женатому бухарцу, обычно ждут несколько минут, давая женщинам возможность скрыться. Самая почтительная манера садиться – присесть на колени, опираясь на пятки и икры. Если же хотят расположиться поудобнее, то садятся, подобно нашим ученикам портных, скрестив ноги.

При приветствии бухарцы слегка наклоняются, кладут правую руку на сердце и произносят слово «хош». Эта учтивость часто преувеличивается самым смешным образом, особенно рабами: они несколько раз поворачивают голову, наклоняют её к левому плечу, держат обе руки на сердце, чудаковато улыбаясь и торжественно произнося «хош», словно падают в обморок от удовольствия.

Обитатели Бухары отличаются учтивостью, раболепием и низкопоклонством. Вежливость бухарцев нас поражала, тем более что мы провели несколько недель с киргизами, которые крайне грубы.

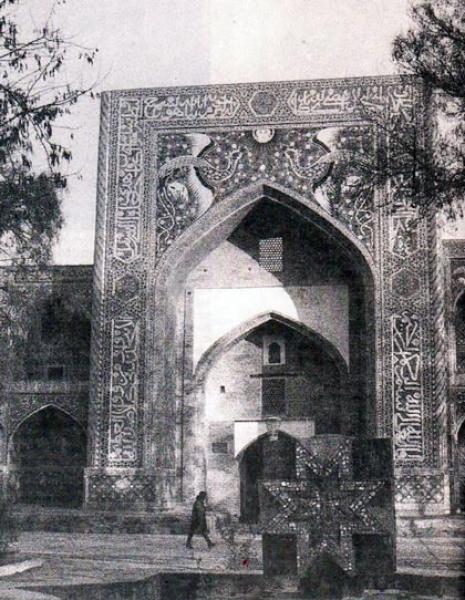

.jpg)

«Среди бухарских дам вошло в моду ходить смотреть ференги (чужеземцев); край навеса нашего дома был для них местом собраний и пределом, который приличие полагало их любопытству. Там некоторые красавицы, незаметно для бухарцев, предоставляли себя нашим взорам, и нас часто восхищали чёрные, полные огня глаза, великолепные зубы и очень красивый цвет лица».

/.../ Одежда бухарцев состоит из одного или двух длинных платьев из синей или полосатой бумажной материи. Почти все бухарцы носят белую чалму из бумажной ткани около 15 или 20 аршин длиной...

Женщины носят на улицах длинное покрывало, рукава которого соединяются сзади, и чёрную вуаль, совершенно закрывающую лицо. Они плохо видят сквозь неё, но, встречаясь с одним из нас тайком, приподнимали уголок. Женщины-таджички даже находили удовольствие в том, чтобы дать нам возможность увидеть их.

Среди бухарских дам вошло в моду ходить смотреть ференги (чужеземцев); край навеса нашего дома был для них местом собраний и пределом, который приличие полагало их любопытству. Там некоторые красавицы, незаметно для бухарцев, предоставляли себя нашим взорам, и нас часто восхищали чёрные, полные огня глаза, великолепные зубы и очень красивый цвет лица. Бухарская суровость скоро положила конец этой слишком светской моде: полиция запретила женщинам приходить под наш навес, и мы были лишены удовольствия, оживлявшего наши беды.

Зачем эти прекрасные создания так уродуют себя, пропуская через ноздри кольцо и употребляя притирания, в то время как природа наделила их столькими прелестями! /.../

...Наконец, бухарцы вовсе чужды искусству наслаждаться роскошью, которую мы умеем ценить и к которой привыкли. Если бухарцы не чувствуют ещё её ценности, то это надо приписать недостатку цивилизации, влиянию древних обычаев, боязни обнаружить свои богатства в деспотическом государстве и скупости – господствующему пороку в этой стране.

Впрочем, я убеждён, что их торговые связи с Россией и Индией привьют им вкус к роскоши, так как она слишком льстит тщеславию и в ней слишком много очарования, чтобы не восторжествовать над всеми препятствиями. /.../

***

1 – Имеется в виду фортепьяно. Видимо, Дониш принял клавиатуру за отдельный музыкальный инструмент, положенный на стол. – Прим. переводчика.

Ещё в главе «Деревня - город - отечество»:

Хозяин на земле... а не лучше ли – хозяин земли? (некоторые рассуждения о сельском хозяйстве России)

«Страна Бухария» глазами петербуржца