Спасительное недовольство собою

Ведь каждый из нас – только всплеск волны в великом океане, несущем воды из великого прошлого в великое будущее!

***

Каждый человеческий поступок, как бы мелочен он ни был, неизмеримо важен, потому что за ним следуют долгие, долгие последствия, которые исправить не удаётся подчас и годами.

***

И поэт, и учёный, и техник, и политик, и пророк, и подвижник приходят к своей радости лишь там, где им удаётся так неразрывно согласить своё внутреннее с действительностью, что уже и нельзя сказать: он ли подчинился действительности или действительность подчинилась ему.

Скупые строки энциклопедического словаря характеризуют Алексея Алексеевича Ухтомского как видного советского физиолога, академика, лауреата премии им. В. И. Ленина (1932 г.), депутата Петроградского совета в 1919 году.

Однако весь ли он в этом? За сухими строчками, конечно же, невозможно разглядеть философа, человека высокой духовности. А между тем есть немало свидетельств особого состояния внутреннего мира Ухтомского. Читатели со стажем помнят, какое впечатление произвели в начале семидесятых письма Ухтомского к Е. И. Бронштейн-Шур, опубликованные в «Новом мире».

Испещрённые многоточиями (к чему бы это?), свободно соединяющие на своих страницах Сократа и Пришвина, Гёте, Толстого, Достоевского, они поражали и заряжали духовной энергией, пафосом сосредоточенного, напряжённого размышления – они словно выламывались из привычной для тех лет интеллектуальной атмосферы. За этими фрагментами угадывалось масштабное целое.

Алексей Ухтомский родился 13(25) июня 1875 года в селе Вослома Рыбинского уезда Ярославской губернии, в родовитой дворянской семье: род Ухтомских происходил от суздальских князей XII века.

К научной карьере он шёл долгим путём: через кадетский корпус, Духовную академию, попытку монастырской жизни и лишь потом – естественное отделение Петербургского университета. Здесь прошла вся его дальнейшая жизнь.

Научная деятельность у него сочеталась с истовым духовным служением. Ухтомский был старообрядцем-единоверцем, старостой своего прихода, усердным читателем не только светской, но и духовной литературы, иконописцем-любителем. То, что в иных из своих писем он мог упомянуть как о работе над диссертацией о корковых мозговых центрах, так и о доводке статьи «О церковном пении», говорит о многом.

По замечаниям некоторых исследователей в литературном наследии Ухтомского нет завершённых канонических произведений, но его письма, например, можно рассматривать и как страницы эпистолярного романа, и как фрагменты философских трактатов, и как лирическую исповедь. В сущности, оставленное Ухтомским писательское наследие – это самобытная интеллектуальная проза...

В этой прозе мысли привычно поражают (именно так!) неуслышанные пророчества, но на самом деле – точные социальные и духовные диагнозы. Ухтомский, как и некоторые другие его современники, рано понял, куда ведёт слепая логика русской и европейской истории. В 1914 году сорокалетний учёный выступил в роли Кассандры: «Разрушение германского империализма, по моему чувству, есть самый важный час в истории социального революционизирования европейского человечества... С этой стороны теперешние военные события – это лишь прелюдия огромных событий, назревающих в европейской социальной жизни!»

В 1918 году, когда назревавшие события стали реальностью, но ещё сохранялись некоторые интеллигентские иллюзии, Ухтомский в полемике с одним из своих адресатов ещё и ещё раз трезво заглянет в будущее: «Вы, очевидно, не отдаёте себе отчёта в том, что такое большевики! Они именно вполне последовательны, уничтожая христианское богослужение; логическая последовательность приведёт их к прямым, принципиальным и, стало быть, жесточайшим гонениям на христианство и христиан! Вы это имейте в виду, дабы представлять себе вещи, как они есть в действительности!»

В двадцатых-тридцатых годах общественная линия в письмах и дневниках почти исчезает. И это понятно: прежде чем стать академиком и лауреатом, Алексей Алексеевич едва не был расстрелян в родном Рыбинске, дважды сидел в тюрьме и письма В. А. Платоновой вынужден был писать на другую фамилию, зачастую и подписываясь не своим именем.

Главное в литературном наследии Ухтомского всё-таки не социологические экскурсы, а философия жизни, обеспеченная всем достоянием жизни собственной. «Жизнь человека – действие его, – формулирует мыслитель. – Когда мы говорим о человеке: он так думает о мире – это значит, что он так действует в мире... Всякая пребывающая сейчас в тебе тайно мысль – воплотится, осуществится, даст новую реальность! Она даром не пройдёт! Оттого уже тайные мысли так ответственны!»

.jpg)

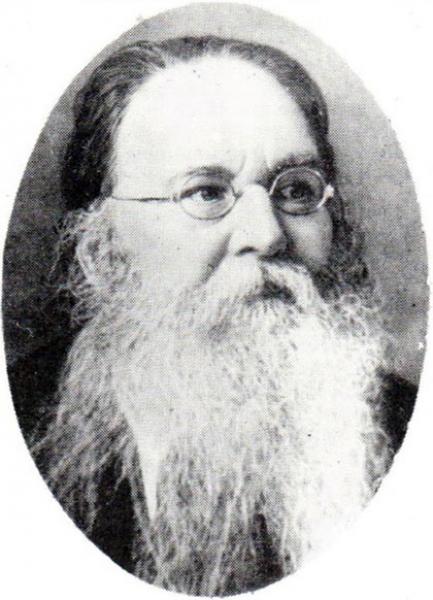

А. Ухтомский в молодые годы

Выдающимся научным открытием Ухтомского стала теория доминанты, впервые чётко изложенная в 1923 году (кстати, сам термин был заимствован у разруганного в пух и прах в ленинском «Материализме и эмпириокритицизме» философа Р. Авенариуса). В письмах эта теория подаётся как этическая система. Жизнь, по Ухтомскому, есть не привычная борьба за индивидуальность, а борьба с индивидуальностью.

«Человек видит реальность такою, каковы его доминанты, то есть главенствующие направления его деятельности. Человек видит в мире и в людях предопределённое своей деятельностью, то есть, так или иначе, самого себя. И в этом, может быть, величайшее его наказание!» Такое отражение себя в мире Ухтомский, вспоминая Достоевского, называет Двойником.

Избавиться от доминант как способа мышления невозможно, но их можно изменить. И задачу жизненных трудов Алексей Ухтомский видит в том, чтобы поставить «центр тяготения» вне себя, на другом. Это значит устроить и воспитать своё поведение так, чтобы быть готовым в каждый данный момент предпочесть новооткрывающиеся законы мира и самобытные черты и интересы другого лица своим интересам и теориям касательно них.

Пройдя такой путь, человек освобождается от своего Двойника, приобретая Заслуженного Собеседника: Двойник умирает, чтобы дать место Собеседнику. Собеседник же, то есть лицо другого человека, открывается таким, каким я его заслужил всем моим прошлым и тем, что я есть сейчас.

Причём в этом поиске и обретении Ухтомский совсем по-толстовски больше надеется вовсе не на образованный класс. Он с иронией говорит о барской затее «поганцев декабристов», сорвавшейся на Сенатской площади, но трагически – о горделивой самонадеянной интеллигенции, затеявшей безумное февральское выступление 1917 года. «Воспитывать народ – это, можно сказать, типичная и роковая претензия индивидуализма и интеллигенции».

.jpg)

А. Ухтомский со своими учениками: «Думали себе, что история есть прошлое, о котором остаётся писать более или менее успокоительные диссертации и любознательные исследования. А это оказалось живое будущее, которое требует нас к суду!»

Ухтомский отвергает эту претензию. Людьми, в наибольшей степени воплотившими принципы его философии (даже не подозревая о них), становятся его собственная тётушка, всю жизнь посвятившая племяннику, или – уже в литературном отражении – чеховская Душечка. «А она ведь, серьёзно-то говоря, совсем не смешная, как показалось преобладающему множеству чеховских почитателей! Она человеческое лицо, которому открыты другие человеческие лица, – то есть то, что для премудрых закрыто и не имеет в себе ключа», – размышляет он.

В своих размышлениях Ухтомский воспроизводит вечную для нашего сознания антитезу: органической, не искажённой теориями душевности и рефлексирующего индивидуализма, идущего к простым истинам сложным путём. Себя он вполне естественно и логично относит ко второму полюсу: «Вообще, я думаю, простым и бедным людям открыто и ощутимо то, что замкнуто о семи печатях для чересчур мудрствующих людей! Что касается меня, я принадлежу, к несчастию моему, к этим последним!»

В другом месте он говорит, что человеческая трагедия – в природе вещей. Трагедия же мыслителя – в вечном рассогласовании теории и практики: «Ведь как было хорошо удумано, а опыт не подчиняется! Такова трагедия абстрактной теории. И это потому, что объективный опыт всегда нов!.. Такова трагедия практической теории, теоретически-деспотизирующей морали».

Ухтомский не предлагал своим собеседникам никакой морали – только размышления, только собственный опыт.

Он был одинок в жизни, чувствовал себя одиноким в науке: «В самых дорогих своих вопросах я в Университете оставался и остаюсь вполне одиноким, только с книгами». Так что и его писательство было, пожалуй, поиском идеального Собеседника, лишь отчасти совпадающего с реальными лицами.

В целом же перед нами, несомненно, одна из форм религиозного философствования. Автор не берётся судить о её оригинальности или, напротив, ортодоксальности. Но она достаточно органически примиряет вещи, долгое время казавшиеся непримиримыми, – знание и веру.

Читая и перечитывая письма Алексея Ухтомского, снова и снова убеждаешься, что наша духовная традиция не оборвалась в серебряном веке и не полностью переместилась на Запад. Да, конечно, в советскую эпоху профессиональная философия превратилась в служанку идеологии, подлинное любомудрие было вынуждено растекаться мыслью по древу науки, прятаться (или, наоборот, вырастать), то в геохимию (Вернадский), то в электротехнику и мерзлотоведение (Флоренский), то в биологию (Любищев), то в эстетику (Лосев), то в литературоведение (Бахтин), то в природоведческую литературу (Пришвин).

Вероятно, предстоит ещё выявить, воссоздать пути и судьбы этого русского философствования, далёкого от привычных логических форм, и понять, что паузы не было, что росла трава там, где, казалось, было только вытоптанное место. А также и то, что опасности не только в прошлом, но и совсем рядом, и впереди...

«Думали себе, – говорил Ухтомский, – что история есть прошлое, о котором остаётся писать более или менее успокоительные диссертации и любознательные исследования. А это оказалось – живое будущее, которое требует нас к суду!»

Игорь Сухих

Из журнала «Литературное обозрение»

Ещё в главе «Личность - культура - ноосфера»:

Спасительное недовольство собою