Случай как судьба. Хосе-Иосиф-Осип де Риббас. Человек на фоне эпохи

... самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, – всё в нём было необыкновенно привлекательно.

А. С. Пушкин

Всё решил случай

Жизнь Иосифа (Осипа, Хосе) Михайловича де Рибаса напоминает замысловатый плутовской роман, где умный, храбрый и предприимчивый герой преодолевает многочисленные препятствия, испытывает опасные приключения и в конечном итоге достигает высших степеней социальной иерархии.

Де Рибас родился в Неаполе 6 июня 1749 года. Его отец, испанский дворянин из Барселоны, более 19 лет был директором Министерства государственного управления и военных сил Королевства обеих Сицилий. Мать происходила из благородной ирландской фамилии лордов Дункан и Фингальд (один из её дальних предков – прототип персонажа трагедии Шекспира «Макбет»).

Родители сумели дать Хосе де Рибасу хорошее образование, что было очень непростым делом в то время. Он знал основные европейские языки: итальянский, испанский, английский, французский, латинский и немецкий, позднее, поступив на русскую службу, овладел русским; сочинял стихи и, как сказано в его формуляре, «имел познания в математике».

В 16 лет Хосе стал подпоручиком, так король обеих Сицилий Фердинанд отметил долголетнюю службу де Рибаса-отца. Удачное начало служебной карьеры? Да. Но честолюбивый юноша не собирался связывать свою судьбу с одним из самых захудалых на Аппенинах государств. Орёл или решка? Пока было ни то ни сё – монета на миг замерла на ребре. Что выпадет? Судьбу определил случай.

Деятельный участник низложения и убийства Петра III, родной брат фаворита Екатерины II граф Алексей Орлов был в это время начальником российских войск и флота на Средиземном море. По его предложению 23-летний де Рибас перешёл на русскую службу. Граф быстро оценил предприимчивость молодого офицера, приблизил к себе и давал самые щекотливые поручения.

Де Рибас помог заманить на русский военный корабль княжну Елизавету Тараканову, легендарную авантюристку-самозванку, выдававшую себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и её любимца Алексея Разумовского.

В 1775 году русский флот вернулся на родину. Княжна Тараканова была заключена в Петропавловскую крепость, где через несколько месяцев скончалась «от скоротечной чахотки». Орловых ожидала отставка и полная утрата влияния на ход государственных дел: у Екатерины II появился новый фаворит, Григорий Потёмкин. Отныне де Рибас мог рассчитывать только на себя.

Путь к горе

Впрочем, надежда пробиться к вершине власти не оставляла Хосе-Осипа, и он любыми средствами старался упрочить положение в обществе.

В мае 1776 года де Рибас, за месяц до этого получивший подполковника, вступает в брак с 35-летней воспитанницей (или внебрачной дочерью) влиятельного вельможи Ивана Бецкого, начальника Кадетского корпуса – Анастасией Ивановной Соколовой, фрейлиной императрицы, сопровождавшей Екатерину II в поездках и путешествиях. Страстного ирландца не смущало то, что суженая была почти на восемь лет старше.

Бракосочетание состоялось в Царском Селе в присутствии Екатерины II, которая впоследствии крестила двух дочерей де Рибаса. Его жена после смерти Ивана Бецкого, как и ожидалось, получила по его завещанию солидное наследство: свыше 300 тысяч рублей и два каменных дома на Дворцовой набережной. Игра стоила свеч.

Любое морализирование здесь было бы неуместно и, главное, антиисторично. Такой брак не противоречил нравственным принципам русского общества второй половины XVIII века и не шокировал современников: в это время браки по расчёту были явлением заурядным, никого не удивляли и почти никем не осуждались.

Вторую русско-турецкую войну Осип Михайлович встретил дежурным бригадиром (промежуточный чин между полковником и генерал-майором) при командующем Екатеринославской армией князе Потёмкине. Светлейший благоволил к нему, хотя в принципе не очень-то жаловал иностранцев на военной и гражданской службе и при малейшей возможности стремился заменить их соотечественниками.

В одном из писем Александр Суворов обронит фразу, объяснявшую взаимоотношения де Рибаса с Потёмкиным: «Он играл Князем Потёмкиным, сей им играл больше». Суворов знал, что говорил: несколько лет между ними велась довольно откровенная переписка (до нас дошло тринадцать писем полководцу от де Рибаса, поражающих сегодня нас, знающих конец той истории, удивительной искренностью чувств, мыслей и слов).

Служба при фаворите императрицы сулила лёгкий путь к почёту и достатку; удручала штабная канитель и «подсидки»; честолюбие требовало своего – орёл или решка, всё или... иначе зачем было всё начинать? – и де Рибас запросился в бой. Суворов сочувственно относился к желанию друга попасть в действующую армию, но советовал ему обуздать своё непомерное самолюбие: «В остальном не будет недостатка: ни в уме, ни в отваге, ни в бдительности, ни в предусмотрительности. Вот и всё. Мудростью побеждайте гордыню и скупость. Вы навсегда пребудете прекрасным трубадуром, любимцем граций».

.jpg)

Иосиф Михайлович де Рибас

Де Рибас очень скоро доказал, что он вполне соответствует данной ему характеристике. Летом 1788-го русская гребная флотилия на водах Днепровско-Бугского лимана отразила наступление турецкого флота, пытавшегося сорвать осаду крепости Очаков. Осип Михайлович, недавно перенёсший приступ лихорадки, прибыл в самый разгар сражения и продемонстрировал окружающим, что он относится к тем, кто, по словам Суворова, предпочитает «честь здоровью, и славу – жизни».

Он активно участвовал в осаде и штурме Очакова, сражаясь на воде и на суше, проявляя не только храбрость, но и исключительную предприимчивость, и, как метко заметил один дореволюционный автор: «старался всеми средствами сделать свою службу полезною для нового отечества».

Русский флот на Чёрном море по численности уступал турецкому, строительство же новых кораблей было сопряжено с огромными трудностями и стоило очень дорого. Де Рибас разработал и успешно реализовал проект подъёма затопленных лёгких турецких судов, которые переоборудовались в гребные и канонерские корабли, очень полезные на мелких водах лимана.

В награду князь Потёмкин назначил отличившегося командиром авангарда. Служебную удачу де Рибаса не могли спокойно принять многочисленные завистники, испытавшие сильное чувство досады. Это отравляло радость от крупного успеха на службе. Суворов советовал де Рибасу с твёрдостью и мужеством перенести жизненное испытание: «Вы ищите совершенства – Вы его не найдёте ни в себе, ни во мне, ни в тех, кто нас добродетельнее – оно не от мира сего! Если Вам тошно, сплюньте скорее, дабы Вас порядочным человеком почитали».

Де Рибас быстро зарекомендовал себя как энергичный и решительный командир. Осенью 1789 года он штурмом овладел замком Гаджибей, расположенным на крутом берегу моря. Суворов поздравил с победой «доблестного героя, который в виду целого неприятельского флота под огнём 37 судов берёт штурмом хорошо защищённую крепость». Екатерина II щедро наградила генерал-майора де Рибаса. Он получил сразу два высоких ордена: Святого Георгия 3-й степени и Святого Владимира 2-й степени.

Кавалерист, моряк...

Во время второй русско-турецкой войны де Рибас, по словам историка М. И. Богдановича, «выказывал себя отважным кавалеристом, непоколебимым и смелым моряком, составителем сложных военных соображений, которые с решительностью приводил в исполнение».

Авангард под его командованием овладел всей Очаковской областью от Буга до Аккермана. Не менее успешно разворачивались действия и на водах Дуная: ведомая им гребная флотилия отличилась при взятии Тулчи и Исакчи, под стенами Измаила.

«Флотилия под Измаилом истребила уже почти все их (турок. – С.Э.) суда, и сторона города к воде очищена...» – сообщал светлейший князь Потёмкин Суворову, назначая его командующим войсками под Измаилом. Именно де Рибас составил план штурма Измаила комбинированными действиями сухопутных войск и речной флотилии. План был одобрен Суворовым и успешно реализован, причём де Рибас командовал флотилией и лично руководил десантом с кораблей при штурме крепости.

О незаурядной роли Осипа Михайловича во взятии Измаила знал Пушкин, посетивший легендарную крепость. Поэт, по исключительно точным воспоминаниям И. П. Липранди, «удивлялся, каким образом де Рибас, во время суворовского штурма, мог, со стороны Дуная, взобраться на эту каменную стену и пр.».

Имя российского военачальника Байрон увековечил в поэме «Дон-Жуан»:

...де Рибас, морской герой,

Настаивал на штурме, но ему-то

Все возражали; спор кипел большой.

Тем временем секретного курьера

Светлейшему отправил де Рибас;

Тот рассмотрел предложенные меры

И подписал желаемый приказ.

Ему повиновались офицеры,

И в предусмотренный приказом час

На берегах Дуная, свирепея,

Сурово загремели батареи.

(Песнь VII. Строфы 35, 38)

Суворов был восхищён храбростью и распорядительностью друга, утверждал, что с таким героем для полководца нет ничего невозможного, и брался с ним и армией в сорок тысяч «чудо-богатырей» овладеть Константинополем.

«Ныне у вас Осип Михайлович, с ним будьте весьма откровенны: он мудрый и мой верный друг», – так Суворов аттестовал де Рибаса в одном из писем. Александр Васильевич очень дорожил этой дружбой и, получив чин фельдмаршала, написал «сердечному другу»: «Пусть мое новое звание Вас не стесняет. Останемся на прежней ноге. Будьте все тем же, каковы Вы с Кинбурна до Измаила, и с Измаила не переменяйтесь до Стикса» (1).

Первый в мире одессит

Вдруг переписка прервалась. Не получая в течение полугода вестей от де Рибаса, Суворов с беспокойством спрашивал его: «Могу ли я думать, что Вы охладели к Вашему верному другу?» Полководец решил, что Осип Михайлович стесняется слишком часто посылать ему личные письма. Фельдмаршал ошибался. Причина была в другом.

В 1793 по предложению де Рибаса, получившего в это время чин вице-адмирала, на месте бывшего укреплённого турецкого замка Гаджибей началось строительство торгового и военного порта – будущей Одессы.

В мае 1794 года инциатива была одобрена Екатериной II. В рескрипте на имя первого одессита сказано: «Устроение гавани сей Мы возлагаем на Вас и всемилостивейше повелеваем Вам быть Главным Начальником оной, где и гребной флот Черноморский, в вашей команде состоящий, впредь главное расположение иметь будет...»

Де Рибасу пришлось проявить всю свою административную предприимчивость, чтобы добиться этого решения. Он даже специально приезжал в столицу, чтобы там противостоять проектам строительства города и порта в других местах и обосновать целесообразность своего проекта.

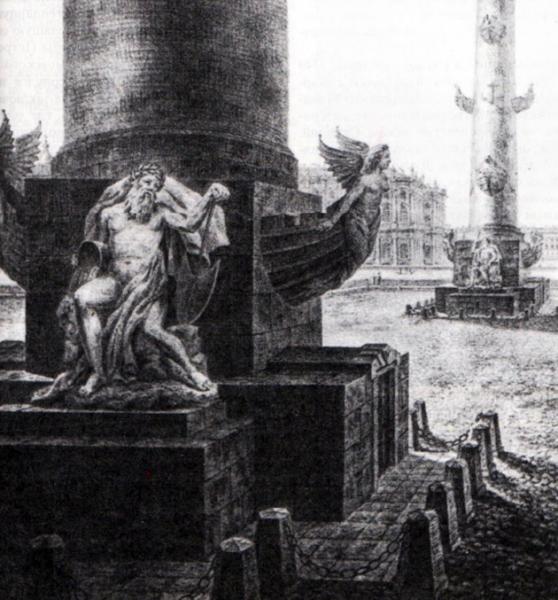

.jpg)

Гравюра Л. Родоса с оригинала Г. Бозио (деталь)

Откуда родом «Мёртвые души»?

Казалось, вот она счастливая монета: как ни упадёт – всё орёл. Но, согласитесь, монета без решки – явная фальшивка. Формально де Рибас не был бесконтрольным распорядителем этой астрономической для того времени суммы: надзор за работами Екатерина II возложила на Суворова, руководившего возведением всех укрепленний на Юге России.

Однако со второй половины 1794-го и почти до конца 1795 года Александр Васильевич находился в Польше и на Юг вернулся только весной 1796-го. Де Рибаса никто не контролировал почти два года, и отважный генерал потерпел, может быть, первое поражение... не устоял перед искушением. «Сердце мое окровавлено больше о Осипе Михайловиче», – вопль отчаяния вырвался у полководца, узнавшего о проделках «сердечного друга».

Доверчивый к своим, фельдмаршал слишком поздно постиг всю правду. «Рибас, участвуя в подрядах, наживался на поставках провианта для войск. Строительство Одессы осуществлялось в тяжёлых условиях: не хватало воды, свирепствовали тяжёлые болезни, смертность среди солдат достигла четверти штатного состава.

Осип Михайлович не только скрыл тяжёлое состояние вверенных ему частей, но и посылал в Одессу деньги, чтобы подкупленные им должностные лица показали умерших живыми, а затем по прошествии некоторого времени снова внесли их в списки умерших. Ответственность за эту убыль личного состава должен был нести Суворов» (В. С. Лопатин).

Почти за полвека до появления гоголевского Чичикова вице-адмирал де Рибас практически осуществил широкомасштабную спекуляцию «мёрвыми душами». Более того, справедливо опасаясь разоблачений со стороны Суворова, он в 1795 году добился, чтобы верховный надзор за сооружением порта и заселением города был возложен на князя Платона Зубова – молодого фаворита императрицы, с которым у него установились отменные взаимоотношения.

Узнав подробности этой довольно гнусной истории, Александр Васильевич навсегда прервал всякие отношения с бывшим «сердечным другом»: «Осип Михайлович Рибас не один раз меня предавал, я был на то и останусь всегда холоден».

Смерть Екатерины II и воцарение Павла I, узнавшего о злоупотреблениях де Рибаса, казалось, должны были навсегда положить конец его карьере. Виновный был подвергнут опале (есть сведения, что новый император даже собирался сослать его в Сибирь). Но храбрый моряк не сплоховал в опасном и мутном море придворных интриг, сумел оправдаться и даже получил в 1799 году чин амирала. Вскоре де Рибас стал деятельным участником заговора против своего благодетеля – Павла I.

Современники так и не смогли решить кого бы он предал: рыцарствующего монарха заговорщикам или же заговорщиков – ему.

Существует легенда, что, осыпанный новыми милостями императора, де Рибас собирался уже открыть ему существование заговора, но был отравлен менее удачливыми вчерашними единомышленниками. Так или иначе, но 2 декабря 1800 года де Рибас скоропостижно скончался на пятидесятом году жизни. Скончался на пороге нового века. Игра окончена, чёт и нечет растаяли в безразличии небытия.

.jpg)

Григорий Александрович Потёмкин

Вместо заключения. О психологии честолюбцев

Де Рибас составлял фантастические и, на первый взгляд, несбыточные проекты, трезвый практик с математическим складом ума добивался их реализации. Во всём, чем бы ни занимался, он вносил оживление и одновременно стремился к извлечению личной выгоды, не брезгуя никакими средствами для её достижения.

Удивительная цельность составляет особенность, характеризующую этого талантливого человека: всё в нём было ярко и привлекательно, лишено односторонности и ограниченности, даже его политический авантюризм способен вызвать восхищение. Де Рибас никогда не знал внутренних противоречий и сомнений; высокое и низкое, храбрость и корыстолюбие, предприимчивость и аморализм – органично сочетались, не противоречили друг другу и не приводили к мучительной рефлексии, препятствующей совершению решительных поступков.

Уже в следующем столетии подобные характеры станут большой редкостью – тогда многие начнут задумываться о возможных ближайших и отдалённых последствиях своих предполагаемых действий.

Всю свою жизнь де Рибас настойчиво и последовательно преследовал цель личного самоутверждения и возвышения в неизменном мире. После Великой Французской революции старый порядок был обречён, мир больше не мог оставаться неизменным. Изменилась и психология честолюбцев: в XIX столетии они уже сознательно стремились к изменению мира и мечтали о своём месте на страницах истории. Поэтому им приходилось тщательно скрывать слабости и пороки, стремясь предстать перед потомками «лишь в официальном виде, с коту́рнами на ногах и с ореолом вокруг головы».

Пороки и слабости, эгоистические интересы и неизменные мотивы от этого не исчезли, но покрылись толстой бронёй лицемерия. Заведомо безнравственным поступкам приписывался моральный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели.

Постепенно исчезала цельность характеров. Честолюбие вступало в противоречие с требованием всестороннего, целостного развития личности. Честолюбец и авантюрист становился уродливо односторонним, начисто терял тот «поэтически-чувственный блеск», который был свойственен многим деятелям эпохи Возрождения, в значительной степени имелся у де Рибаса, и который последующие честолюбцы начисто утратили, превратив себя в простое орудие осуществляемых замыслов.

.jpg)

Александр Васильевич Суворов

Всю свою жизнь де Рибас был поразительно удачлив. Свою удачу он сохранил до последних дней жизни. Ему не довелось испытать горькую участь человека, пережившего своё время. Новому веку были нужны иные люди. Адмирал де Рибас был человеком своей эпохи и умер вместе с ней: через 29 дней после его смерти наступил XIX век.

Семён Экштут

***

1 - Стикс – в древнегреческой мифологии – одна из рек царства мёртвых.

Ещё в главе «Просвещение - личность - общество»:

Владимир Соловьёв. Хоть мы навек незримыми цепями...

Третий – вовсе был... Об одной упущенной идее

Случай как судьба. Хосе-Иосиф-Осип де Риббас. Человек на фоне эпохи