Русский умострой. Грёзы народные сквозь грёзы метафизики

Ужель та самая ментальность!

Кто-то, уже не помню кто, кажется, Федотов, а может быть, и не он, а Ильин, хотя, скорее всего, импульсивный Бердяев, который в запальчивости мог договорить недосказанное другими и сделать тайное явным, – словом, у кого-то из философов, возможно и нерусских, ведь русская философия невозможна, а если она возможна, то как философия обрусевших немцев, которые только и могли сказать то, что они сказали, а я запомнил, сложив прочитанное в одну фразу, – вот, мол, все страны как страны и только одна – Россия.

Меня эта фраза возмутила, но не по метафизическим соображениям, а по соображениям личного характера, и эти соображения никак не согласуются с метафизикой, потому что она только тогда и метафизика, когда нет личного соображения, а у меня оно возникает хотя бы потому, что я родился в России.

А это делает меня каким-то ненормальным и недоразвитым по отношению ко всем остальным нормальным, но я не хочу быть одним, хочу – со всеми, ведь быть одним – это всё равно, что быть уродом, а это обидно. Обидно не за Россию, а за себя, и не за себя даже, а за философию, которая обрусела в переживании ущербности своего рождения и в этой своей недостаточности стала называться русской.

Назвать что-либо русским – значит уже обидеть, как бы толкнуть локтём или наступить на ногу. И поэтому я нерусский. Возможно, я марсианин, то есть россиянин, а это уже почти что европеец, вернее, американец, короче говоря, интеллигент. (Опять-таки урод!) Но чем плох урод, если он неизбежен, если в семье не без урода и всё это русская ментальность, а поскольку в России нет никакой ментальности, а есть почёсывание затылка, постольку эту ментальность я называю умостроем.

.jpg)

Спишь да спишь – и отдохнуть некогда. (Русская пословица)

Нам скучно быть культурными

Философские интуиции, которые живут во мне, что-то мне подсказывают, куда-то ведут. Я иду за ними и вслух проговариваю то, что успеваю извлечь на свет сознания. Поскольку свет, если он есть, – не от сознания, а от бытия, постольку тени света от меня. Философствовать – значит оттенять.

Вот я и отличил ум русских от ума, устроенного без затемнений. Я не знаю, чей ум без теней, вернее, я знаю, что он ничей, а ничей ум – это наука. Она без пропусков в мысли и недоговорённостей. Тень ложится там, где есть пропуск, пустое слово, где есть недосказанность. Всё поле речи-письма усеяно умолчаниями, а мы, русские, бродим по этому полю, собираем недомолвки и договариваем их. Русский не думает, а додумывает. Самому ему подумать некогда, его мысль – это умолчание мысли, а речь – недомолвка речи, нечто неприличное, то, о чём вслух не говорят.

Пропусками в мысли создаётся в России мысль. «Оправдание добра» В. С. Соловьёва – это маскировка сплошных пауз и интервалов в построении мысли. Между тем В. Соловьёв – самый нерусский среди философов России. Если взять о. Сергия (Булгакова), который долго воспитывал в себе аккуратность закладывания мыслей в ячейки культуры, то он так и не сумел приучить себя к распорядку мысли. Этому научиться нельзя, для этого нужно родиться не в России.

Методичность утомляет своей медлительностью, а в России спешат. Нам некогда, нам скучно быть культурными. У нас сам акт мысли возможен как акт некультурный, как то, что разрушает культуру. В России творчество не сопряжено с культурой.

.jpg)

Денег-то много, да не во что класть! (Русская пословица)

Чем не ум – задний!

Существуют народы, у которых философия и есть народы, у которых её нет. А ещё есть мы, русские, с какой-то дурацкой философией. Но не в том смысле, что мы бесконечно глупы, мы-то как раз и не глупы, у нас с культурой сложные отношения – мы плохо дрессируемся, и поэтому у нас есть Россия, а не одно из государств Европы или Азии. Россия – целый космос: у всех по половинке, а у нас целый.

Россия сама по себе цивилизация. Возможно, что из-за нашей полноты мы не столько умны, чтобы умные мысли приписывать уму, мы их приписываем дураку, а внешнему наблюдателю это непонятно. Если мысль и существует, то не в здравом уме культурного человека, а на грани сумасшествия, как нечто производное от философии Иванушки-дурачка. (Сам Иванушка ни от чего не произведён – потому и умён.) Есть в мире что-то, что может увидеть только он, Иванушка. И отсюда – философия России.

Я выделяю этот оттенок мысли, чтобы напомнить – по обыкновению философия рождается из удивления. Везде философы удивляются, а в России охают и ахают, да чешут затылки. Правда, не потому, что они у них чешутся. У Шестова, например, не было затылка, и то чесался. Шестов, русский философ, не любил Иванушку, а Жар-птицу чтил, ловил её окаянную, потому что русский философ задним умом крепок и пока гром не грянет, он не перекрестится, а если перекрестится, то на авось и небось.

Но не потому, что у него нет ума «переднего», а потому, что он в каком-то связанном состоянии. Русский ум просвечен душой, а не трансценденталиями, и поэтому, если он есть, то – с затылка, с почёсывания которого русская философия начинается и одновременно заканчивается. Если она им не закончится, то тогда она «развяжется» и в этой своей развязности зачешутся многие языки, а чесать языком – дело глупое и непристойное. Оно, пожалуй, годится для европейски образованных людей, но не годится для Иванушки-дурачка, который, предположительно, сидит в каждом русском, и нельзя его ни спрятать, ни извести.

Да было бы и глупо отказываться от глупости, если мы в ней умнее умного. Странно, что никто из нас этого даже и не заметил, если бы и заметил, то промолчал, потому что в молчании – золото и этого золота у нас много. Другие не молчали – и их знает весь мир, а нас не знает никто, хотя очень хотелось, чтобы знали. Но мы «немцы», мы немы. У нас нет языка, вернее, он есть, но как язык отказа от самих себя, а если мы не мы, то говорим не о том, что у нас, а о том, что у всех, а у всех забота о себе и этой заботой озаботились в России многие.

А. В. Розанов не озаботился, он с присюсюком. И «Вехи» не озаботились. Они со славянофильской придурью, а с ней, как со свиным рылом, в мировую философию не суйся. Пробиться-то можно, но смысла не имеет. Россия – это «Вехи», а они маргинальны...

Россия – симуляция бытия

И какой русский не хотел бы узнать, отчего в мире возможно чьё-то, а не ничьё и долго ль ждать, чтобы это чьё стало ничьим.

Сочиняя эту стилизацию, я метил в Гоголя, конечно, я понимал, что я не Гоголь, хотя и Гоголь, судя по всему, знал, что он не Пушкин, а так, весёлый человек из провинции. Правда, теперь везде провинция... А вокруг всё ж таки не Гоголи, а так, бытопаты, ни то ни сё: люди, в которых много гнусности и мало весёлого.

По закону бытопатии я думал, что Гоголю не удалось, а мне удалось зацепиться за что-то очень важное в русском умострое, но потом догадался, что он, умострой, как прохожий, ускользнул от меня. Он ускользнул и от Гоголя, хотя это и успокаивает, потому что то, что я принимал в нём за него, оказалось не от него, а от культуры.

И это был муляжный умострой, подсадная утка. Уткой был я, а он – культурой. Культура – это муляжи, то, что понарошку, «как если бы». На самом деле главное – делать вид. И это культура. А делать вид мы не умеем, и поэтому у нас нет культуры. Но я уже не понимаю, где утки, а где муляжи, где я и где вы, где Гоголь и где умострой. Но если я это пойму, то всё рухнет: Россия пропадёт, и я буду не я, Гоголь перестанет быть Гоголем, русский – русским. Непониманием мира держится русский мир. Это не значит, что мы без понятия, мы даже очень с понятием, но оно у нас не является условием быта.

В каждый момент мы можем отказаться от понятия, ускользнуть от него и сказать: это не я. Не мной понято, я здесь ни при чём. Здесь виновато бытие. Понимание есть, но не мы его установили, и поэтому понятия, которыми мы пользуемся, становятся у нас симулятивной реальностью, муляжóм, чем-то неподлинным. Бытие – это тоже муляж. Я думал, что бытие, оно и в России бытие, а оно в России притворно, якобы бытие, а оно – это «якобы» – из понятия, потому что всё, что не якобы бытие, то из быта, а быт без понятия.

Словом, бытие стало бытовым. В России оно полностью исчерпывается связкой «есть», а в ней каждый русский нутром чует не онтологическую связку, а какой-то пищеварительный оттенок, что-то повседневно близкое. Вот я говорю: пойдём есть, и меня понимают... И никому в голову не придёт сказать – вот, мол, хочу бытия. Что же его хотеть, если оно всегда есть, а если его нет, то на нет и суда нет, а если уж хотеть, так того, что сверх того, а сверх того – неведомо что, какая-нибудь Жар-птица, которая приходит на ум к Иванушке-дурачку, да к интеллигенции.

Придёт и потом уже из головы не выходит. А если выходит, то в момент, когда в «есть» видят «да будет» и не видят «есты», или «исты», а с этим «исты» сопряжена истина, которая в России не имеет никакого отношения к сознанию.

В этом смысле у русских развито неметафизическое понимание истины как правды. Ведь метафизическое понимание двусмысленно. Например, есть те, кого кусают змеи, и есть те, кого они не кусают, и неукусанные рассказывают укусанным об укусах – и это будет метафизическая истина, а она в русском умострое не задерживается. Начитанные люди её возвращают под видом онтологической истины, в которой то, что есть, объявляется производным от того, чего нет – от ничто. Но и ничто в России не ничто, а культурный муляж. Его никто не боится.

В России даже смерть не особенно пугает. Ничто не открывает русскому свет бытия, а маскирует то, что есть, а есть всё. И это самое всеединство не онтологическое, а бытовое, даже скорее половое. В бесполом мире нельзя случиться. Где пол, там и случай, а где случай, там и авось.

.jpg)

Чужбина – калина, да родина – малина! (Русская пословица)

Русская тяга к ничейности, или Имперский способ мышления

В русском умострое жила-была София, то, чем держится верх, София – всему голова, корень. А потом её не стало и умострой разрушился. И всяк, кому не лень, стал отличать бытие от существования, а существование от сущности. Бытие в России всё-таки повседневная жизнь, и в ней у нас что-то не так устроено, как надо (а надо, конечно же, как в Европе, чтобы быт не был бытием), потому что если быт бытие, то нет свободы и нет права, долга и ответственности.

Ведь русскому трудно понять, зачем ему долг и для чего ему ответственность, если всё делается по любви, и поэтому у него есть любовь и нет ответственности – русские бесформенны. А если нет формы, то нет и экзистенциалов. Вернее, страх есть, но он внизу, а вверху им ничего не держится. Трепета нет. На вершине пусто, а внизу без глубины, то есть бытие не экзистенциально. Оно патовое, а патовое бытие и есть быт. И это «ключ» к эмпирическим событиям.

Есть у нас, у русских, страсть, какая-то тяга к ничейности, мания всё превращать в ничьё, ибо ничьё – это кратчайший путь к справедливости, к правде, а право – окольный, следовательно, лживый путь, и поэтому мы за ничьё, которое, в свою очередь, есть подмена, точнее, отсутствие ничто. Там, где у всех ничто, у нас быт. И мы живём. И в этом разрыве с ничто у нас зарождается терпение, в основе которого лежит ничего.

В бесчувствии русского быта можно переждать, когда завтра придёт в сегодня. И в этом ожидании многое стерпится, многое слюбится, всё перетрётся в песок, в ничьё. Я спешу добавить «едва ли не всё», потому что если бы всё стало ничьё, то мы бы погибли, так и не успев об этом узнать. И это запаздывание самосознания свидетельствует: мы ещё живы и вся-то наша жизнь умещается в паузу опоздания самосознания. И пока эта пауза длится, длится и наша жизнь, ибо быт – это и есть пауза, выявляющая то, что между делом. А между делом – возможность чистого созерцания целого.

Мы не ленивы, мы созерцательны. Наша принадлежность к целому основана на порядке. Там, где порядок, там и порядочность. Не нужно что-то строить из себя, ведь «строить» – значит высовываться из ряда, а это непорядочно. Не свобода, а порядок определяет строй ума русских, которые и делом предпочитают заниматься между делом. Ведь если делом заниматься не между делом, то нужен не порядок, а свобода, беспорядок. И поэтому свобода – зло, с которым трудно смириться. И не надо порядок заменять на свободу, ведь если есть порядок – будет и свобода (бытовая свобода – воля).

Воля нарушает тихую повседневность быта и успокаивается в державном покое империи, которая по смыслу своему держит порядок быта, и, пока она его держит, в нём «просыпается» назначение – служить целому. В этом смысле мы, русские, служивые, а не торговые, а служба – это воля и покой, которые образуют имперский способ бытового мышления русских. Его трудно переделать в демократический – державный центризм мешает. Россия – неваляшка, мы – Ваньки-встаньки, то, что нас поднимает после очередного паденья, и есть центр. Пока Россия центрирована, в ней будут волить (то есть велеть), а значит должен быть и повелитель, от воли которого спасает только пат (то есть ничья), и поэтому в России – вечный пат. Всех спасает собственность, а нас быт...

Мы думали, что свобода худая и голодная, а она жирная и сытая, потому что её кормит дело частное: собственность и партии, а у нас её не кормят, у нас целое, и поэтому она злая, а злых держат на державной цепи, и не потому, что мы жадные, а потому, что у нас всё ничего. Ничейность размывает собственность. Это не значит, что у нас её нет, может быть, и есть, но в поле ничейности, а там воля, и поэтому бытовая свобода нам милей, чем какие-то политические свободы.

Ведь воля она одна и она либо есть, либо – нет, и если она есть, то её нельзя делить. Если её разделить, то её не будет, а будет чудище семиглавое – республика, разделение властей (воль), а это безволие и самопожирание голов. Чтобы не нарушать порядок, нужен характер, а не моральный закон. Характер и есть моральный закон, а бесхарактерность – ни то ни сё – зло для державы, в которой права не исполняются, а качаются, и поэтому мы любим качать права, но не сами по себе, а по необходимости свободы. Свободным образом делать то, что иным образом делать не хочется.

Иным образом – значит подневольно, а это оскорбительно. Свободный труд привлекательней, в нём ты раб по своей охоте: не на тебе ездят, а сам возишь. В свободном труде нет сознания того, что ты раб работы, а у русских это сознание есть, и поэтому у нас собственность как-то не связывается со свободой. У нас нет свободного труда. Мы твёрдо уверены, что свободный труд – это обман. От работы кони дохнут, а от труда одни трудности.

Трудностей можно избежать сообща, в общине, между людьми, но это уже политика, а политика вне быта. Всё, что вне вяжущих связей быта, то – государство как условие того, чтобы что-то вязалось бытом, и поэтому у политиков в России должен быть дар умозрения, а не практическая смекалка.

Но у нас русских, вернее русскоязычных, потому что вообще-то нас нет, а есть наш язык и ещё есть те, кто случайно говорит на этом языке, а могли бы и не говорить, и никто бы этого не заметил, а они говорят, и это заметно, потому что самим говорением устанавливается то, что не устанавливается в голове, а без установления связей в голове нет умозрения и нет русских. И поэтому мы – русскоязычные и у нас нет политиков. Вернее, они у нас есть, но все – русскоязычные.

.jpg)

Все мы говорим, да не всё по-говореному выходит! (Русская пословица)

Русские – это русская идея

Русские – странный народ, вернее, и не народ мы, а так, идея народа. Редко какой русский «долетит» до середины этой идеи: лететь-то он летит, да где-нибудь и упадёт, куда-нибудь да свалится; и кабы знал куда, кабы ведал где, а то ведь и не знает, и не ведает, а уважения к себе требует и не со стороны ближних, а со стороны дальних, как будто вся его жизнь зависит от того, уважают ли его по ту сторону Пиренеев или нет.

И кто знает, если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, а прилепились бы где-нибудь к Карпатам или затерялись в муромских лесах, нас бы и не заметили. А так всё-таки заметили. И дали мы что-то миру или не дали – решение этого вопроса стало второстепенным. Мы одинокие. Нет рядом никого. С этим нужно считаться любому политику.

Русские – это русская идея, то, чего никогда не было и никогда не будет. Мы возможны как метафизическая конструкция, как спекулятивный объект, на котором записываются наши несбыточные мечтания. Мы их одной рукой пишем, а другой отсрочиваем, и много узоров нарисовали мы, но нет ни одного национального. Мы не нация, потому что, если бы мы были нацией, то мы бы не были идеей, а мы – идея и поэтому нет следов нашего эмпирического существования.

Для нас Россия – то же, что для Германии культура, для Франции – цивилизация. Русский мыслит и чувствует не национально, а территориально, или, что то же самое, телесно, то есть державно. Вот когда мы так мыслим и чувствуем, мы русские, и есть что-то, что мы не можем не знать, но не сознанием, а телом, вернее, сутью тела – нутром. А кто ты там по крови – это дело десятое.

Ты русский, если ты здесь, в Расторгуеве, чувствуешь, что тебе никак нельзя без Босфора, без него сапоги ноги жмут, дышать трудно. Или какие-то там острова Курильской гряды. Ведь это не острова, а ворот косоворотки. Без них ворот тугой, он тебе на горло давит. Вот если он тебе мешает, ты русский, а если у России ногу отняли, а у тебя пальцы не болят, то ты русскоязычный. И сколько бы ты потом ни вчитывался в письмена русской идеи, расшифровать их будет трудно, потому что это – письмена не твоей души.

Вот Иван Киреевский. Приехал в Германию и видит, что всё здесь хорошо. И Гегель руку жмёт, и Шлейермахер улыбается. А он капризничает, щёки надувает, немцев дураками кличет. И всё-то ему не так и ничто не мило. Но Киреевский был молод, глуп, наивен. Он в Европе искал цельности, непосредственного и того, что внутри. А внутри у неё пусто, потому что если бы она была не пустой, то она была бы глупой. Не было бы у неё рациональности.

А за рациональность, за оформление внешнего, за мир явлений нужно платить. Чем? Расколом мира на две половины, на субъект и объект. Ну да ладно, мир раскололи. Но человека-то зачем половинить? Вот и разозлился Иван Киреевский на немцев, дубинами их назвал, а затем лет двенадцать у себя в деревне сиднем сидел и молчал, пока теорию целостного человека не сочинил.

Если человек что-то знает, то не умом, а всем тем, что он есть, собой целым, поэтому истина – не дело логики, к ней ближе святой, чем учёный.

Нынче все судачат: «Гражданское общество, гражданское общество...» А для того, чтобы оно появилось, нужно было города огораживать, изгороди ставить, а мы не ставили, и оттого у нас сгущения масс не происходило. У всех во всеобщей толкотне и сумятице какая-то мысль держалась, а у нас, увы... От наших городов толку не было, они ветрами продувались, в них и потолковать-то не с кем было. Захотел как-то Алексей Хомяков по душам поговорить, а не с кем. Вот и поехал он к Шеллингу душу отвести. А мы вон когда собрались гражданское общество строить.

Вот и Белинский Виссарион тоже хотел, а Константин Аксаков – отнюдь. И поссорились-то они потому, что Аксаков фрак невзлюбил. В сапогах и косоворотке дефилировал. В одежде решил закодировать своё нежелание понять то, чем же гражданское общество лучше общинного. В общине – народ, в обществе – массы. Община уберегала нас от того, что производит массу, кочевую орду, неопределённых личностей. В обществе господствует другой, в нём власть другого, и поэтому в нём преобладает внешнее. А в общине – ты сам своей субъективностью стираешь след другого. Здесь доминирует внутреннее.

Существует по крайней мере два типа социальности: в одном случае – коллектив, в другом – собор, в первом – право, во втором – мораль. В обществе внешнее стоит над внутренним, в общине – внутреннее над внешним. В гражданском обществе рационализируется зависимость от внешнего мира. И это право. В общине реализуется независимость от внешнего мира. И это мораль. Мораль и есть то, что делает нас независимыми от внешнего мира.

Европа выбрала первое. Россия – второе, но лучше бы она не выбирала: теперь уже с этим ничего не поделаешь. И вот эта неотвратимость прячется в русском умострое за разными загадочными словами. Например, соборностью. Правда, для того, чтобы соборность была, нужна любовь, внутри которой возможно свободное единение многих. Любовь – это не психическое состояние, а структура бытия русских.

Нет этого бытия – и нет русских. Вот не было любви – и никакого собора не получилось у Алексея Хомякова с Шеллингом. И отставной поручик с чем приехал, с тем и уехал, и всё потому, что органически целого бытия не оказалось. Почвы не было, почва – это условие того, чтобы что-то могло состояться без посредников.

Как много стало посредников, как мало непосредственного – чувств. Везде сознание, во всё-то оно вмешивается, а в почве важна её бессознательность – искренность.

Или личность. Если она бытийствует исполнением самости, это одно. Это Европа. Если она бытийствует исполнением отказа от самости, это – Россия. Отказ от личности – предельный способ существования личности, потому что в нас появляется то, что может быть. Если есть во имя – то «во имя» даёт отречение от себя. Это даёт община, а не общество, и поэтому община выше личности. Она сама как личность. Есть в ней что-то мистериальное, какой-то символический код. Только растолковать его некому.

.jpg)

Ворона грает, а сокол играет! (Русская пословица)

Правильность нам – поперёк горла

И бьёмся мы, бьёмся как рыба об лёд, да всё впустую. И не потому, что слабые мы, а потому что бедные. Нам самим себя жалко. Нас ещё не было, а жалость к себе была, мы себя уже по головке гладили. В ней-то, в жалости, мы и зародились, из неё-то, голубушки, мы и вылупились. Много воды с тех пор утекло, много слов сказано, а воз и поныне там. Вообще-то время идёт, но в смысле нашей истории оно остановилось.

Мы застряли в её начале, да так и остались в неведении, что начало – это не конец, а мы-то думали, что начало – это конец. Вообще-то мы и сейчас так думаем, а всё потому, что мы Град-Китеж искали, Жар-птицу ловили, по правде хотели жить, думали, что есть же что-то, что тебе даром дают, с неба падает. И вот сидим мы и ждём, а оно (даже не знаем что) всё не падает и не падает, то ли с ним что-то случилось, то ли у нас что-то не вышло. И это – наши представления. У всех представления как представления и связаны они с истиной, у всех истина – спектакль, а у нас она смерть и нет в ней ни знаков, ни значений.

И когда уж мы представимся – умрём и одновременно обнаружим себя, одному Богу известно. Впрочем, наверное, и ему это неизвестно, потому что если бы ему это было известно, то он бы не удержался и шепнул нам, что так, мол, и так, не ломайте комедию, не смешите людей, а устраивайте свою жизнь вне зависимости от того, как разрешится вопрос о правде-справедливости. А мы смешим – бьёмся.

Да и как не биться, если наша жизнь зависит от правды-истины, даже не истины, потому что истина слишком правильна, а нам эта правильность поперёк горла. Нам надо то, что пусто и неправильно, но зато верно. И это – правда. Мы люди веры, а не истины, но не в том смысле, что мы холим и лелеем своё православие (мы его не холим и не лелеем, хотя пора бы), а в том смысле, что у нас и неправославные как православные – одной с нами веры.

Наша жизнь строится вокруг того, что существует, если к нему относятся как к чему-то действительно существующему. И поэтому-то наша жизнь верная, но не потому, что чему-то соответствует (она ничему не соответствует), а потому, что в ней было что-то, что мы очень хотели, чтобы оно было. Словом, была у нас жизнь верная, а сейчас она неверная, хотя она, может быть, и правильная, и истинная, а всё-таки нет в ней того, что существует, когда мы к нему относимся как к чему-то действительно существующему. Жаль, что не пожалели мы эту нашу жизнь верную. Пусто без Китежа. Тоскливо.

Фёдор Гринек

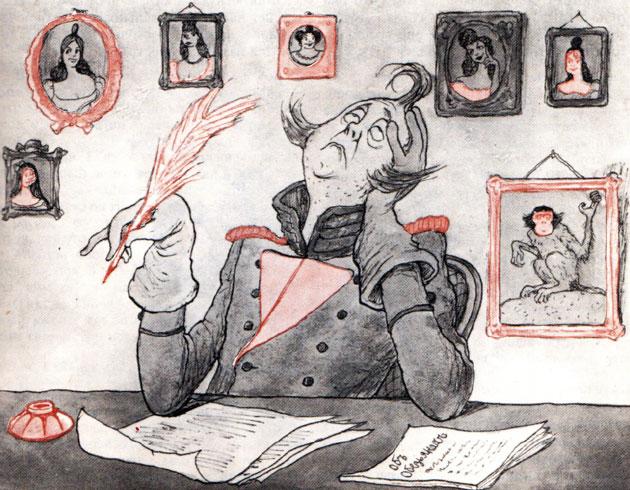

Статья иллюстрирована

рисунками Кукрыниксов

Ещё в главе «Жизнь - творец - искусство»:

Русский умострой. Грёзы народные сквозь грёзы метафизики