Проповедник оптимистического бытия. Слово о Николае Трубникове

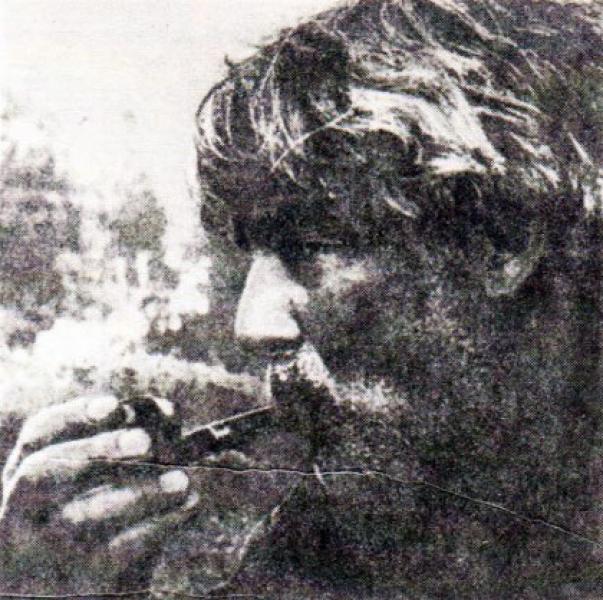

Николай Николаевич Трубников (1929–1983)

Философ милостью Божьей, Николай Николаевич Трубников практически не знаком широкому читателю, да и специалисты знают его гораздо меньше, чем следовало бы. Его зрелые, собственно трубниковские работы, по сути дела, не печатались при жизни (удалось издать лишь две-три статьи). Причина? Конечно, она – застойность. Безликая, но не безличная. Представленная вполне конкретными людьми из числа чиновников науки. Да, именно они, не терпевшие ничего мало-мальски неординарного, сыграли в его судьбе зловещую роль.

А поначалу карьера Николая Николаевича складывалась вполне благополучно. Философский факультет МГУ, аспирант, защита кандидатской диссертации, дружный коллектив, занятый проблемами теории познания и методологии науки. Подобно другим, он ходил на службу, брал обязательства сделать в течение года профессиональной работы: то-то и то-то (и сделать не как-нибудь, а на столько-то процентов в первом квартале, на столько-то во втором), выполнял эти обязательства в срок и на должном уровне, выдавал плановые труды, публиковался и т. д. и т. п.

Но вот в конце 1970 года Трубников представляет на суд коллег доклад «Философия и методология науки». Странный, очень странный доклад... Начать с того, что ещё вчера его автор наравне со всеми писал и печатал статьи по теории познания, сегодня же заявляет, будто она (и тем паче методология науки) вообще не составляет специфического предмета философии, а выступает лишь как средство решения фундаментальных философских проблем, к числу которых в первую очередь относит проблемы смерти и смысла жизни.

Ответом ему была критика, весьма резкая и по форме и по содержанию. Что же касается самих фундаментальных проблем, то коллеги как бы и не заметили их. В публичном докладе говорить о смерти и смысле жизни – это по крайней мере неприлично. Во-первых, для людей, созидающих коммунистическое общество, не может быть проблемы смысла жизни, он очевиден, он – в этом созидании.

Во-вторых, над этими проблемами бились многие, не нам чета, однако так ничего и не разрешили; отсюда вывод: это – псевдопроблемы, им не место в серьёзной философии. Ведь общеизвестно, что и классики марксизма не занимались вопросами смысла жизни и тем более смерти... Почему-то у многих тогда, как и сегодня, не возникало мысли, что классики жили и работали во вполне определённых условиях. Они отнюдь не собирались давать окончательные ответы на все возможные или хотя бы важнейшие вопросы, не говоря уж о том, что и знать не знали, что будут классиками, и всё, сказанное ими, для кого-то станет каноном, от которого отклоняться – ни-ни...

И всё же как мог он так внезапно и радикально измениться? Теперь, разбирая его архив, мы совершенно точно знаем, что никаких резких перемен в его исследовательских пристрастиях не было. Напротив, была удивительная, хотя и не видная постороннему взору, верность себе. Проблемы смерти и смысла жизни глубоко затронули его ещё в отрочестве. Но тогда почему же, став профессиональным философом, он не занялся ими сразу? Дело в том, что эти важнейшие проблемы – одновременно и сложнейшие.

При самом могучем уме они требуют большой, кропотливой работы и, разумеется, времени. Кроме того, мало было найти что-то новое в самих этих проблемах, реальная ситуация вынуждала найти ещё нечто новое и в себе, а именно: мужество, чтобы выступить по этим «не санкционированным классиками» и потому «не существующим» для нас темам. Он нашёл и то и другое.

Пусть это звучит несколько высокопарно, но во второй половине 60-х годов он проходил самую главную и трудную программу – учился по классу искренности и мужества.

Начальные опыты подхода к своим заветным проблемам он предпринял в форме художественно-философских произведений, благо обладал писательским даром. Самым первым из них было литературно-философское эссе «Притча о Белом Ките» – своеобразный диалог-размышление с близким по духу человеком Г. Мелвиллом о смерти, о недопустимости убийства, о смысле жизни и о многом другом. Эссе было написано через полгода после того «злосчастного» доклада и обнародовано в кругу друзей. Оно покорило, потрясло до глубины души...

Потом были прекрасные рассказы «Золотое на лазоревом, или Новый убор для св. Варвары» (1972), «Скальпель и кисть ретушёра» (1972–1973). Создавал он и сугубо философские работы.

Их объединяла не только фундаментальная смысложизненная проблематика, но и полное отсутствие какого-либо снобизма в отношении к мыслителям прошлого – к тем, якобы ничего не разрешившим. «Пепел их живой мысли стучался, стучится и стучит в моём сердце», – писал он. По крупицам, бережно он собирает весь их опыт – и положительный, и отрицательный – уточняет, очищает, дополняет, сводит воедино, обосновывает. В итоге получает свои оригинальные постановки и решения этих древних проблем.

Очень стара и широко распространена (особенно в XX веке – благодаря экзистенциалистам) концепция: жизнь бессмысленна в силу существования смерти; будучи абсолютно бессмысленной, смерть перечёркивает, делает абсурдной любую жизнь, сколь бы осмысленной она ни казалась. Он же утверждает прямо противоположное: жизнь может и должна иметь смысл, и залог этого – существование смерти: «Надо просто по-иному понять смерть».

Не вообще смерть, не чью-то уже случившуюся, но свою собственную, будущую. Понять не как начало, противоположное жизни, а как её полюс и предел, столь же естественный и необходимый, как и другой полюс и предел – рождение. Понять, что только осознание этой предельности позволяет нам постичь великую ценность жизни.

Мелвилловский герой Измаил постигает это на практике. Чудом избежав смерти, он начинает совершенно по-иному смотреть на мир, принимать всякое мгновение бытия как бесконечное благо. Не как нечто необходимое и естественное, по священному праву рождения принадлежащее, но как редчайший, ничем не обусловленный дар. Но не значит ли это, что узнать подлинную цену жизни человек может, лишь самолично заглянув в лицо смерти?

Ответ, даваемый не столько каким-то отдельным высказыванием, сколько сутью всех работ, вполне однозначен: нет. Человека можно и нужно учить пониманию смысла жизни и смерти. Ведь сами по себе люди не очень-то склонны размышлять о смысле жизни, а тем более о смерти. И тем не менее, а, вернее, именно поэтому и надо преподавать им эту самую трудную, но совершенно необходимую науку: «Не бойся умереть, прожив. Бойся умереть, не узнав жизни, не полюбив её и не послужив ей».

Такая наука способна избавлять от заживо упокаивающего страха смерти и заменять его противоположным и благородным страхом бессмысленной смерти, или, что то же, бессмысленной, зря потраченной жизни. Но и это не предел. Человек может преодолеть страх, если он сумеет наполнить свою жизнь смыслом. Именно наполнить, ибо сама по себе жизнь не имеет никакого предзаданного (кем-то или чем-то) смысла, но имеет лишь тот, который мы ей сообщаем своими помыслами и делами.

Отсюда ясно, как нам преобразовывать общество: «утверждением и развитием достоинства личности, ответственности каждого за выбор идеалов и их реализацию. Ибо общество есть в самой полной и непосредственной мере продукт наших Я, что-то делающих, куда-то стремящихся или топчущихся на месте и бездействующих, проживающих труды отцов и дедов. /.../ В этом смысле подлинный импульс и смысл, сама тайна социальности прячется в личной человеческой деятельности, в нас самих. Мы есть кауза прима и кауза финалис общественной жизни».

XX век добавил к этому внешне похожую, но по существу принципиально иную проблему – проблему жизни и смерти человечества. Не в последнюю очередь она обязана своим существованием тем глубоким рассогласованиям, которые возникли в мире духовной культуры, в частности между наукой и нравственностью. Об этих проблемах столько уж высказано! Однако дело обстоит куда сложнее, оно также и в серьёзных рассогласованиях в самой нравственности, этой святая святых разума.

Кажется, есть от чего прийти в отчаяние: «Я спрашиваю: как можно жить и испытывать чувство довольства собой в этом мире? Я спрашиваю: есть ли у кого-нибудь ещё одна соломинка? Пусть он покажет её. Только пусть будет настоящей, чтобы можно было за неё схватиться!» И всё-таки остаётся надежда, что люди станут, должны стать «Спасителями мира, как сумели, вкусив от древа позабывшего о добре и зле познания, стать его Погубителями. Должны будут стать не только Всемогущими и Всеведущими, какими почти стали, но и Всемилостивейшими...»

Необходимо специально подчеркнуть, что его философия была принципиально оптимистичной. Не той жизнерадостностью неведения (детской, но иногда сохраняющейся и у взрослых), которую нередко принимают за оптимизм, но той, прошедшей через сознание всей меры и всех образов зла и тем не менее сохранившейся верой в добро, которая только и есть оптимизм.

Сам он стремился подтверждать свои теории собственной жизнью и, если возникало расхождение, делал всё, чтобы его ликвидировать. Так, придя к выводу, что убийство есть абсолютное зло, перешёл на постную пищу – в строгом значении этого выражения, то есть пищу неживотного происхождения...

В августе 1975 года Трубников сдал в институтские инстанции рукопись своей книги о времени человеческого бытия, с чего и начались её – и его – долгие злоключения (в свет она вышла ровно через 12 лет – в августе 1987 г.). Рукопись то подолгу лежала в институте, то уходила в издательство и лежала там, потом возвращалась назад и т. д. На её пути встала масса самых различных людей – от директора института до чёрных теневых рецензентов. Всех их объединяло одно: стремление доказать, что трубниковская философская концепция противоречит науке.

Нелепое стремление! Идея книги – идея качественного отличия времени человеческого бытия от времени бытия биологических, а тем более физических объектов – непосредственно и явно вытекала из эйнштейновских положений об относительности времени и его тесной связи с материей.

Оппоненты же настаивали на универсальности и, стало быть, абсолютности физического времени. Тем самым его, стоявшего на позициях науки и философии XX века, судили именем науки и философии века XVIII. Дефицит познаний и интеллекта они компенсировали властью и свободой от каких-либо нравственных норм.

Только самые близкие знали, чего ему стоили все эти злоключения. Для других он всегда оставался прежним: невозмутимым, молчаливым, никогда ни на что не жалующимся. Дух его выдержал всё. Увы, тело оказалось не столь всесильным. Он продолжал работать над статьями и одновременно над двумя книгами (фрагменты одной из них – о смысле жизни и смерти – мы представляем ниже), а в 1982 году, уже будучи безнадёжно больным и зная об этом, написал давно задуманную повесть «Зефи, Светлое моё Божество, или После заседания (из записок покойного К.)».

Эта повесть была очень булгаковской. Может быть, панорамностью, подачей человеческой жизни во всей её многослойности (от низшего звериного слоя до высшего божественного) и вместе с тем камерностью в духе «Театрального романа». Как бы там ни было, вещь привлекала прежде всего своей философской проблематикой...

Мы, в сущности, только прикоснулись к темам, над которыми он размышлял, да и то лишь к двум, центральным... Правда, все они были как бы завязаны в один тугой узел его глубоким убеждением, что собственно философским вопрос становится лишь тогда, когда он приводится в прямую связь с проблемой смысла и сущности человеческого бытия.

Евгений Никитин, философ

Ещё в главе «Личность - культура - ноосфера»:

Проповедник оптимистического бытия. Слово о Николае Трубникове