Проблемы целостного мира

«Помни, что ты принадлежишь к роду человеческому, и забудь об остальном». Эта не так часто упоминающаяся формула манифеста Рассела-Эйнштейна была отчеканена задолго до того, как политики и учёные различных стран всерьёз заговорили о взаимозависимости и целостности мира. Как во многих афоризмах вообще, мысль приведённого высказывания эмоционально гипертрофирована, что не умаляет её рациональной сути.

Взаимозависимый мир... Что это такое сегодня? Нужны ли в международных делах нынешних условий различные концепции противоборства, и что можно сказать в связи с этим об идее мирного сосуществования? Как обстоит дело с процессом конвергенции разнящихся социально политических систем?

Эти близкие вопросы и составляют предмет оживлённых дискуссий на страницах советских изданий. Приводим мнение некоторых учёных, анализирующих с разных сторон состояние человеческого сообщества.

Как справиться с патологией всеотчуждения?

Пётр ГЛАДКОВ

Начавшиеся перемены в мире – это во многом производное от перехода к неконфронтационному взаимодействию двух общественно-политических систем. В ещё более широком смысле – основа процесса обновления в общечеловеческой среде состоит в наметившейся тенденции к преодолению патологии всеотчуждённости, которую можно определить как результат не только уже много раз описанного отчуждения человека от общества и природы, но и от человечности, от известных с незапамятных времён библейских ценностей, от самых обычных человеческих чувств.

Одним из путей преодоления такого рода патологии может стать и постепенно становится формирование глобального, общечеловеческого сознания и под стать ему социальной психологии с универсальными (не узконациональными) началами.

Традиционный подход к глобальным проблемам (ядерной, экологической, продовольственной, народонаселения, ресурсов, смертоносных болезней и т. д.) до недавнего времени предполагал не только рассмотрение каждой из них в отдельности, но и автономный поиск путей их решения. Типичный пример – это наш всё ещё не вполне преодолённый подход к основной глобальной ядерной проблеме. Подход провинциально-ограниченный, упрощённый, узкий, сведённый к технократическим оценкам, числовым расчётам.

Иной взгляд на вещи предполагает общечеловеческое сознание с узловой идеей целостности мира (то, что в английском языке обозначается словом «холизм» – holism). С концепцией единого и взаимосвязанного мира тесно сопряжено представление о том, что человечество не есть центр жизни на планете, а представляет собой лишь составную часть сложного универсума, включающего в себя как органическую, так да неорганическую природу.

Любой элемент этого мира – самоценная частица. Проецируя это представление на систему международных отношений, мы поймём всю абсурдность попыток сохранить часть (национальное государство в данном случае), рискуя уничтожением целого. Не только от войн, но от них в первую голову.

В который раз зададим себе вопрос, возможны ли они сегодня? Историки убедительно доказывают, что первые войны человек стал вести 13 000 лет назад. Иначе говоря, войны захватывают лишь 1% времени человеческого существования. До этого действовал заложенный в слабого человека самой природой инстинктивный запрет, табу на уничтожение себе подобных.

Со временем гибкий в «любую сторону» человеческий мозг выработал особый психологический механизм дегуманизации, отказа так называемому ближнему своему в принадлежности к человеческому виду. Это дало индульгенцию на внутривидовые убийства, принявшие форму различного рода войн.

Своеобразный психологический фильтр, отделяющий одного человека от другого, существует и поныне. Но ситуация, спустя века и века, вновь изменилась. Сегодня человек так же, как и на «рассвете» своего существования, стоит перед угрозой уничтожения. Только сейчас эта угроза в большей мере, чем ранее, субъективная, рукотворная. И в этих условиях спасительным для человека может быть лишь осознание своей принадлежности к единому виду, запрет на уничтожение себе подобных.

Другими словами, осознание существующих на Земле людей, народов и государств как целостного сообщества, которое воспринимает мир не просто как отсутствие войны, а как нечто более глубинное, как устранение возможностей уничтожения человечества не только тем или иным оружием, но и невоенными способами. Мир сегодня невозможен не только без исключения из жизни людей войн, без соблюдения экологической безопасности. Он невозможен и без экономической и социальной справедливости, равенства культур, признания за каждым человеком, где бы он ни жил, права на свободное развитие.

Что нового в Старом Свете?

Владимир БАРАНОВСКИЙ

Революционные изменения в Восточной и Центральной Европе погасили такие реальности, как «социалистическое содружество» и «братские страны социализма». В результате утраты биполярного характера европейского политического устройства весьма заметно меняется жизнеуклад всей Европы.

На протяжении ряда десятилетий его обычно описывали такими понятиями, как «взаимодействие (противоборство, сосуществование, сотрудничество) двух систем», «отношения Восток – Запад», «взаимоотношения социализма и капитализма» и т.п. Сегодня деление Европы, как и мира, на восточную сферу и западную становится бессодержательным.

Процесс формирования на континенте неконфронтационного стиля взаимоотношений между государствами двух систем принял лавинообразный характер. Внутриполитические изменения оказались хронометрически исключительно спрессованными. Германское объединение имело мощное воздействие не только на Европейское политическое пространство, но и на всю международную жизнь. Участники её едва успевали и успевают реагировать на всё происходящее, адаптироваться к новым условиям, осмысливать их...

Именно в Старом Свете сопоставительно с другими регионами взаимозависимость получила более значительное развитие, чем где бы то ни было. Нетрудно представить, чем больше будет в Европе демократических преобразований (прежде всего с точки зрения распространения этого процесса на восточную часть континента), тем больше оснований рассчитывать на успех создания всерегионального сообщества.

Наряду с политическим и иным сотрудничеством европейских стран в целом возможно также «сегментарное» сотрудничество на субрегиональном уровне. Конфигурация и интенсивность субрегионального взаимодействия пока просматриваются не очень отчётливо.

Речь может идти о прибрежных странах Балтийского моря (с участием трёх прибалтийских республик), о трёх центральноевропейских странах дунайского бассейна (Австрия, Венгрия, Чехословакия), о более широком «поясе сотрудничества» между Балтикой и Адриатикой (с возможным вовлечением Польши, Италии, Югославии), о балканских государствах (Болгария, Югославия, Греция, Румыния, Турция, Албания).

Есть ли основания в связи с развитием субрегиональных структур опасаться их взаимного соперничества, способного вызвать в памяти бисмарковский «кошмар коалиций»?

Думается, что такого рода ассоциации с прошлым были бы слишком прямолинейны. Конечно, само возникновение субрегиональных структур может в какой-то степени рассматриваться и как ответ входящих в них государств на тревожащие элементы изменений в международной среде. Но всё же в первую очередь речь идёт не столько об этих соображениях, сколько о мобилизации внутренних ресурсов каких бы то ни было групп стран для установления общерегиональной стабильности и мира во имя общего развития.

Стабильность нужна как воздух. Пока до достижения её ещё достаточно далеко. Кризис в Советском Союзе создаёт серьёзные проблемы для его полноценного участия в региональной системе, хотя решение этих проблем не столько внешнеполитическая, сколько внутренняя задача СССР.

Восточная Европа, осуществляя крупномасштабную социальную переориентацию, всё ещё не перестаёт быть зоной потенциальной нестабильности. Объединённая Германия выдвигается в число влиятельных действующих лиц в регионе, что способно вызвать и вызывает некоторую нервозность у других участников международной жизни.

Однако можно сказать, что в международно-политической истории Европы открывается новая эпоха. Континент перестанет быть полем политической конфронтации, объектом соперничества сверхдержав. Резко снижается возможность военного конфликта на континенте, происходит общее оздоровление отношений народов, находящихся под одной континентальной «крышей».

В Европе, теперь уже по-настоящему обновляющейся, будут функционировать, сосуществуя, видоизменяясь, сотрудничая друг с другом, а в чём-то и конкурируя между собой, различные механизмы многостороннего межгосударственного взаимодействия.

Наиболее жизнеспособные из них – Европейское Сообщество, НАТО, Совет Европы, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эти структуры образуют своего рода каркас региональной международно-политической системы с вполне прогнозируемой жизнеспособностью.

.jpg)

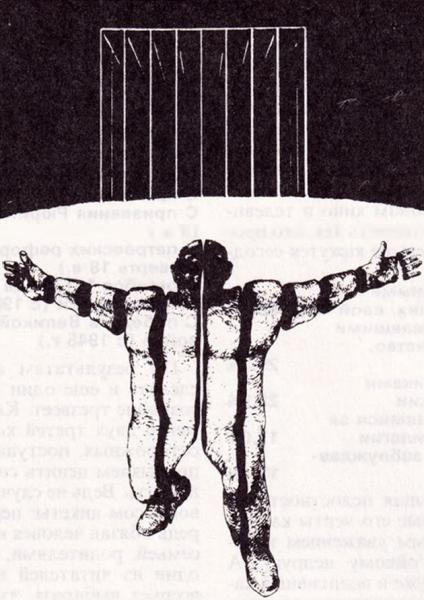

Что там Китайская стена! Автор рисунка: К. Хотяновский

Возможны ли идеологические компромиссы?

Виктор ГИДИРИНСКИЙ

Новое политическое мышление возникло как прямая реакция, с одной стороны, на беспрецедентные реалии ядерного века, а с другой – на догматизм, приведший к отставанию советской внешней политики от изменений в мире, втягиванию экономически неблагополучной страны в изматывающую гонку вооружений, падению международного престижа Советского государства.

Сегодня анахронизмом выглядит недавняя догма о том, что мирное сосуществование – это де специфическая форма классовой борьбы, что это сосуществование распространяется на межгосударственные отношения, затрагивающие любые области жизни, кроме идеологической.

Отношения буржуазной и социалистической идеологий подавались нами в недалёком прошлом однозначно. Мы, например, много лет твердили, что в гносеологическом аспекте непримиримость этих двух типов идеологий обусловлена несовместимостью лжи и истины. Но ведь это не что иное, как, увы, непреодолённый ещё до конца комплекс идеологической непогрешимости и претензий на исключительное владение истиной.

Такого рода идеологический экстремизм имеет под собой некую основу. Это реакция на невозможность осуществления известной идеи о том, что социализм победит капитализм прежде всего более высокой производительностью труда, и создание... новой цивилизации.

Каков же подход к проблеме идеологии (идеологий) в новых условиях? Трактовка мирного сосуществования в идеологической сфере всё больше сводится, с одной стороны, к конкуренции противоположных воззрений, концепций и идей, а с другой – к возможности и необходимости определённых идеологических компромиссов, духовных, интеллектуальных взаимообогащений.

Сосуществовать – это вовсе не значит примирять противоположные идеологии, как-то «сливать» их. Мирное сосуществование противоположных социальных систем, прочитанное наново, должно прежде всего исключать войны как средство разрешения социально-политических противоречий, агрессивные психологические, пропагандистские противостояния по образцу холодных войн.

В том числе и так называемое ограниченное вооружённое насилие, которое пока, к сожалению, используется в экономической, политической борьбе между государствами различных социальных типов.

.jpg)

И стал Мир себя призадумывать... Автор рисунка: Р. Обнинский

Конвергенция: необычность и закономерность

Виктор СТУДЕНЦОВ

Люди, в какой бы точке земного шара они ни жили, какую бы идеологию ни исповедовали, к какому бы классу ни принадлежали, имеют если не одинаковые, то безусловно во многом схожие интересы и мотивы поведения.

Природа человека едина, и, хотя даже в рамках одной социально-экономической системы люди играют различные общественные роли, в основных, глубинных своих чертах она одинакова. Её определяет то, что сейчас принято называть человеческими ценностями, стремлением к личностным, политическим и экономическим свободам, справедливости, миру.

Реальность такова, что не существует и не существовало ни социалистического человека как воплощения чистого коллективизма и альтруизма, ни капиталистического человека как персонификации индивидуализма и безудержного стяжательства.

Этот, казалось бы, очевидный момент целостности мира долгое время практически не принимался во внимание или даже сознательно игнорировался. Впрочем и о самой целостности говорили весьма осторожно. За внешними различиями общественных систем, стран и народов не замечалось то главное, существенное, что их объединяет. Для осознания человечеством того, что оно едино, прежде всего требовалось достижение новой степени сопряжённости.

Возросшее понимание целостности мира задаёт новые параметры развитию рода людского. В большей мере, чем когда-либо в прошлом, правительствам приходится действовать в том или ином направлении с оглядкой на реакцию не только внутри страны, но и за рубежом. Всё серьёзнее становится практика сопоставления социальных систем и моделей развития как нечто первично необходимое потенциальной конвергенции. Сопоставления, уже сами по себе исключающие «уход в себя», государственную автаркию с её явной бесперспективностью.

Представляет ли собой конвергенция капитализма и социализма феномен, возникающий под внешним давлением какой-то одной из сторон, или же её источники лежат внутри каждой из них? Иными словами, конвергенция – это нечто чужеродное для сопрягающихся систем или же она обусловлена развитием собственной природы обоих обществ? Что бы там ни говорили, она закономерное, определяемое объективными обстоятельствами явление...

Ещё раз повторим, что ни принижение общественного интереса в угоду частным целям (господство чистого индивидуализма), ни полное растворение частных интересов в общественном, то есть фактическое их подавление (советский «коллективизм») не выстраивают оптимальных форм организации общества, общественных отношений.

Развитие пошло в известном смысле по среднему пути – конвергенционному. Движение по нему определялось и будет определяться внутренними потребностями развития каждой системы, но маршрут, уже наметившись, станет прочерчиваться во многом пересекающимися линиями.

По материалам журнала «Мировая экономика и международные отношения»

.jpg)

Ну чем не объяснение в любви?! Автор рисунка: Масутеру Аоба (Япония)

Ещё в главе «Гражданин - государство - мир»:

Проблемы целостного мира