Почему война?

Давно замечено, что моменты возникновения вооружённых конфликтов, войн (в том числе мировых) подчинены некоему ритму и вызываются не только социальными и историческими причинами, но и психологическими. Люди просто устают жить в мире, устают от изнурительного ожидания лучшей жизни и невозможности (а тем более от неспособности-несостоятельности) что-либо изменить. Жажда действия против (не суть важно, кого именно), агрессивность затмевает даже жажду жизни.

Принося с собой разрушения, смерти, уродства, войны вместе с тем регулируют многие процессы в человеке и обществе. На сей раз люди устают от войны, растрачивают агрессивность.

Исследователи конфликтов полагают, что «пропущенная» в 60–70-х годах XX столетия очередная мировая война отозвалась кровью в эпоху мировой холодной войны – в Корее, Индокитае, Африке, на Суэце и пр. Отзывается она и сегодня в буче-смуте на территории экс-Союза ССР и вне его – в готовности правительства во имя перестройки посткоммунистического мира посылать своих граждан на бойню к чёрту на рога (в Кувейт или Боснию – само по себе не столь уж важно).

«Борьба за светлые идеалы свободы», «война за мир» и тому подобное на деле оказываются лишь предлогами для реализации чрезмерно накопившейся агрессивности, где «субъектом свободы» может почитаться страна, нация, деревня, улица, квартира, комната.

Война нужна тоталитаризму, но, естественно, не для того, чтобы бессмысленно расходовать в ней свои силы. Агрессивность граждан подпитывает тоталитаризм. Он защищает общество от суицидных склонностей, перенаправляя энергию внутренней смуты вовне (1). Тоталитаризм нужен людям, чтобы сдержать их собственные агрессивные порывы. Общество боится себя и ищет себе новое ярмо и сильную руку «вождя-поводыря-пахаря». Значит, война неизбежна? Прежде чем отвечать на этот вопрос, зададимся другим:

Дорогой г-н Эйнштейн!

Когда я услышал, что Вы намерены пригласить меня обменяться мыслями по поводу темы, которая вызывает интерес у Вас и, кажется, заслуживает интереса других, я охотно согласился /.../. Вы удивили меня, поставив вопрос: что можно сделать, чтобы защитить человечество от проклятия войны? /.../

Вы начинаете с отношения права и власти. Но нельзя ли мне заменить слово «власть» более резким, жёстким – «насилие»? Сегодня право и насилие для нас суть противоположности. Легко показать, однако, что одно развилось из другого, и если мы вернёмся к самому началу и посмотрим, как это впервые происходило, то без труда придём к решению проблемы. /.../

Конфликт интересов между людьми в принципе решается посредством насилия. Так происходит во всём животном царстве, человек не должен составлять здесь исключения. Вдобавок у людей появились конфликты по поводу мнений, каковые могут достигать наивысших вершин абстрактности и, кажется, требуют иной техники для разрешения. /.../

Таково первоначальное состояние: господство наделённого властью, грубого или опирающегося на интеллект насилия. Мы знаем, что этот режим изменился по ходу развития, он прошёл путь от насилия к праву. Но каков этот путь?

Мне кажется, один-единственный. Он вёл к такому положению дел, что большую силу одного смогли возместить объединением нескольких слабейших. /.../ Мы видим, что право есть власть сообщества. Это по-прежнему насилие, применяемое к одиночке, который ему себя противопоставит /.../. Различие лишь в том, что насилие осуществляется уже не одним, но общиной. /.../

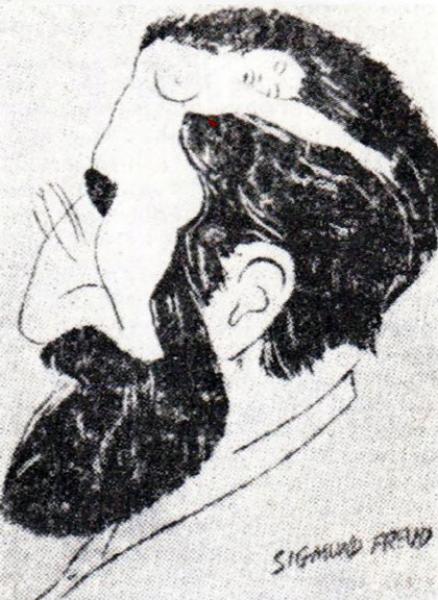

.jpg)

Не «пропущенность» ли третьей мировой войны прорвалась сегодня чуть не повсюдошной агрессивностью? Автор рисунка: В. Иванов

Мы видим, таким образом, что и в обществе не избежать насильственного разрешения конфликтов интересов. Но повседневные нужды и общие заботы, проистекающие из совместной жизни, способствуют быстрому окончанию такой борьбы, и вероятность мирного решения в этих условиях постепенно возрастает. Однако достаточно одного взгляда на историю человеческого рода, чтобы увидеть бесконечный ряд конфликтов одного общества с другим (или многими другими), между большими и малыми ассоциациями – городами, провинциями, племенами, народами, империями, которые почти всегда решались пробой сил в войне. /.../

Трудно дать общую оценку завоевательным войнам. Одни из них (например, завоевания монголов и турок) не приносили ничего, кроме бедствий. Другие, напротив, приводили к превращению насилия в право – с установлением более широких объединений, в пределах которых исключалась возможность обращения к насилию, а новый правопорядок сглаживал конфликты. Так завоевания римлян дали средиземноморским землям бесценный рах готапа. /.../

Как бы парадоксально это ни звучало, необходимо признать, что война была не самым негодным средством для установления желанного «вечного» мира, так как создавала более обширные объединения, в пределах которых единое централизованное насилие делало невозможными войны (2). Но война всё же не годилась для этой цели: /.../ завоевания приводили до сих пор лишь к частичным объединениям, будь они даже значительными, и конфликты между этими объединениями по-прежнему требовали насильственного разрешения. Следствием всех военных усилий было, кажется, лишь то, что человечество поменяло бесчисленные, беспрестанные малые войны на более редкие, но тем более опустошительные великие войны. /.../

.jpg)

Ужасней ужаса притерпелость к ужасу. Автор рисунка: Д. С. Биcmи

/.../ Мы говорили, что воедино общество связуют две вещи: насильственное принуждение и эмоциональные связи между членами общества, технически именуемые идентификациями. При отсутствии одного момента, быть может, другой способен скрепить общество. Естественно, идеи обретают значимость только в том случае, если они выражают общие заботы членов социума. /.../

Слишком очевидно, что национальные идеалы, господствующие у разных народов, влекут их в прямо противоположные стороны. Есть лица, предсказывающие, что только с всеобщим осуществлением большевистского способа мышления придёт конец войнам, но и от этой цели мы сегодня в любом случае далеки, да и достигнуть её можно только посредством ужасающих гражданских войн. Так что попытка заменить реальную власть на власть идей кажется сегодня обречённой на провал. Было бы ошибкой не принимать во внимание тот факт, что право изначально было грубым насилием и до сего дня оно не может обойтись без помощи насилия.

Теперь я могу добавить глоссу и к другому Вашему рассуждению. Вы удивляетесь тому, что людей так легко вдохновить на войну и предполагаете, что за этим стоит что-то реальное, инстинкт ненависти и уничтожения, который совпадает с усилиями подстрекателей. /.../ Позволите ли Вы мне в связи с этим представить некоторые стороны учения об инстинктах, к которому мы пришли в психоанализе после многих проб и колебаний? Мы полагаем, что человеческие влечения бывают только двух родов. Либо те, что направлены на сохранение и объединение; мы называем их эротическими – в том смысле, в каком Эрос понимается в платоновском «Пире», – или сексуальными влечениями, сознательно расширяя известное понятие «сексуальность». Либо те, что направлены на разрушение и убийство: мы сводим их к инстинкту агрессии или инстинкту деструктивности.

/.../ Этот инстинкт работает в каждом живом существе и стремится привести его к распаду, вернуть жизнь в состояние неживой материи. Со всею серьёзностью он заслуживает названия «инстинкт смерти», в то время как эротические влечения представляют собой стремление к жизни. Инстинкт смерти становится инстинктом деструктивности, когда он направлен вовне, на объекты – с помощью специальных органов.

Живое существо, так сказать, сохраняет свою собственную жизнь, разрушая чужую. Но часть инстинкта смерти остаётся деятельной внутри живого существа, и нами прослежено достаточно большое число нормальных и патологических проявлений инстинкта деструктивности, направленного вовнутрь.

Мы даже впали в такую ересь, что стали объяснять происхождение нашей совести подобным внутренним направлением агрессивности. Как Вы понимаете, если этот процесс заходит слишком далеко, это не так уж безопасно – это прямо вредит здоровью, тогда как направление инстинктивных сил деструктивности на внешний мир разгружает живое существо и должно быть для него благотворным.

.jpg)

Стреляный мир, не дай же себя провести! Автор рисунка: Д. С. Бисти

/.../ На основании всего сказанного выше мы заключаем, что у нас нет никаких шансов ликвидировать агрессивные склонности человека. /.../ Вы сами заметили, что речь идёт не о том, чтобы полностью устранить человеческую склонность агрессии; можно попытаться так изменить её направление, чтобы она находила своё выражение не обязательно в форме войны. /.../

Если готовность к войне проистекает из инстинкта деструктивности, то ближайшим средством будет призвание противоположного ему инстинкта, Эроса. Всё, что устанавливает эмоциональные связи между людьми, должно противостоять войне. Такие связи могут быть двоякого рода. Прежде всего это отношения, подобные отношению к объекту любви, даже при отсутствии сексуальной цели. /.../ Другого рода эмоциональная связь возникает через идентификацию. Всё, что представляет собой для людей общезначимый интерес, возбуждает подобную общность чувств, идентификации. На них в значительной мере покоится здание человеческого общества.

Ваше сетование относительно злоупотребления властью подводит меня ко второму моменту косвенной борьбы с войной. Одна из сторон врождённого и непреоборимого неравенства людей – их разделение на вождей и подчинённых. Последние представляют собой подавляющее большинство. Они нуждаются во власти, которая принимала бы за них решения и которой они по большей части всецело подчиняются.

Следовательно, требуется обратить большее, чем это делалось раньше, внимание на воспитание высшего слоя самостоятельно мыслящих, не поддающихся запугиванию, стремящихся к истине людей, которые давали бы направление несамостоятельным массам. Злоупотребляющие государственной властью правительства и налагающая запрет на мысль Церковь явно не годятся для такого взращивания – это не требует доказательств.

Идеальным было бы, конечно, сообщество людей, подчинивших жизнь инстинктов диктатуре разума. /.../ Другие средства косвенного предотвращения войн, конечно, тоже должны идти в ход, но они не обещают быстрого успеха. На ум приходит не слишком радостный образ мельницы, которая так долго мелет, что можно умереть с голоду, не дождавшись муки.

/.../ Почему нас так возмущает война – и Вас, и меня, и многих других? Почему мы не смиряемся с нею так же, как со многими иными бедствиями жизни? Ведь она, кажется, соответствует природе, биологически обоснованной и практически неизбежной. /.../ Я полагаю, что главная причина нашего возмущения войной в том, что мы иначе и не можем быть. /.../

Без объяснения это не слишком понятно. Я имею в виду следующее: с незапамятных времён длится процесс культурного развития человечества (как мне известно, другие называют его цивилизацией). Этому процессу мы обязаны всем лучшим в плане того, какими мы стали, и значительной частью того, от чего мы страдаем. Возможно, он ведёт к угасанию человеческого рода, ибо наносит ущерб сексуальной функции – уже сегодня некультурные расы и отсталые слои населения размножаются быстрее, чем развитые и высококультурные. Характеристики культурного развития как органического процесса остаются пока что неизвестными.

Сопровождающие культурный процесс изменения психики заключаются в прогрессирующем смещении инстинктивных целей и ограничении инстинктивных импульсов. Ощущения, доставлявшие наслаждение нашим далёким предкам, стали для нас безразличными или даже невыносимыми; имеются органические причины для изменения наших этических и эстетических идеалов. Из психологических характеристик культуры наиважнейшими кажутся: усиление интеллекта, начинающего господствовать над жизнью влечений, интернализация агрессивной склонности со всеми её выгодными и опасными последствиями.

Война самым резким образом противоречит тем психическим установкам, к которым нас принуждает культурный процесс; поэтому мы должны возмущаться войной, мы её попросту не выносим. Это уже не столько интеллектуальный или эффективный отказ – для нас /.../ это конституциональная нетерпимость, высшая степень идиосинкразии. И всё же кажется, что унижение войною эстетического чувства имеет не меньшее значение для нашего отказа от войны, чем её жестокости.

Как долго придётся ждать, чтобы и другие стали пацифистами? Мне нечего сказать по этому поводу, но, возможно, это отнюдь не утопическая надежда, что влияние обоих моментов – культурной установки и оправданного страха перед последствиями будущей войны – положит конец военным действиям в обозримом будущем. Можно только гадать, какими путями или тропами это придёт. Одно мы можем сказать: всё, что способствует культурному развитию, работает также против войны...

Ваш Зигмунд Фрейд

Зигмунд Фрейд

Перевод с немецкого А. Руткевича

По публикации в журнале «Человек»

.jpg)

Бог в помощь!

***

1 – Вспомним, что в наиболее «чистом» виде тоталитарные структуры сложились в странах, сравнительно недавно (2-3 поколения – от деда к внуку) обретших или отстоявших свою национально-территориальную целостность: Германия (провозглашена империей в январе 1871 года в Версале), Италия (объединительные войны закончились в 1870 году присоединением Рима), Япония (1871 год – указ императора Мэйдзи об упразднении княжеств и создании префектур). Российская империя – СССР, в странах с традиционно сильными центробежными тенденциями.

2 – Не подойдёт ли здесь в качестве примера освоение русскими Сибири: с приходом России на огромных территориях в течение двух-трёх столетий (чем не рекорд мира?) до самой гражданской не произошло ни одной войны. – Ред.

Ещё в главе «Человек - общество - природа»:

Почему война?

Он бежал в первозданность неокультуренного бытия...

«Виза-аудит» как она есть, или что думает профессор Михеев об этом АО