Почему прогноз? (Психоаналитический портрет сего дня в интерьере грядущего)

Зачем люди прогнозируют? Ответ, кажется, очевиден: чтобы знать будущее. Так ли? «Если мы утверждаем, что данное суждение – прогноз, – заметил как-то Юрий Шрейдер, – то уже не можем спрашивать, истинно ли оно». Говоря, например, что завтра в Москве пройдёт дождь, я не лгу. Но и правды не говорю. Прогнозное суждение вообще лежит как бы по ту сторону «истинного – ложного». Истинным или ложным было высказывание (о том же дожде), мы узнаем лишь по прошествии указанного времени.

И именно тогда, когда мы это узнаем, суждение перестанет быть прогнозом. Впрочем, и проверить истинность прогноза в будущем не так-то просто: задолго до предначертанных сроков интерес к нему почему-то утрачивается, сказанное забывается. Почему?

Видимо, прогнозы «умирают», выполнив какую-то пока не понятную нам роль. Ясно только то, что подлинная их цель вовсе не предсказание конкретных событий как таковых. Конечно, и их предвидение имеет известную ценность, но считать, что оно – основной результат прогнозирования столь же наивно, как объяснять роль спорта в обществе необходимостью научиться пробегать стометровку за 9 секунд или прыгать с шестом на 7 метров.

Коллективный психоанализ

Можно было бы сказать, что прогноз подготавливает психику человека к будущему (на это намекает название известной книги Тоффлера «Шок будущего»), но, наверное, не менее справедливо было бы сказать, что он готовит будущее как среду обитания человека. Ведь «происходит» лишь то, что мы сами будем способны признать за событие.

Меркурий Смоленский – древнерусский святой – «взяв свою отрубленную голову, и пришед во град свой безглавен. Люди же видевши такое, удивляющеся Божию строению». Сегодня никто не готов увидеть такое чудо и умилиться ему. Мы никогда уже больше не увидим и загнивания мирового капитализма, хотя только вчера этот факт был самой что ни на есть реальностью для многих миллионов советских людей.

Другой пример. Начиная с конца 50-х, прогноз сделать машинный перевод (скажем, с русского на английский или японский) каждые десять лет пролонгируется ещё на одно десятилетие. Между тем сегодня многие коммерческие автоматизированные системы «выдают» тексты, которые иногда вполне могли бы сойти за перевод. Но мы готовы встать на голову, лишь бы не признавать событие – «машинный перевод реализован» – свершившимся, так как сегодня это признание не соответствует новой системе ценностей. А вот с точки зрения 50-х и 60-х годов, например, событие уже как бы состоялось.

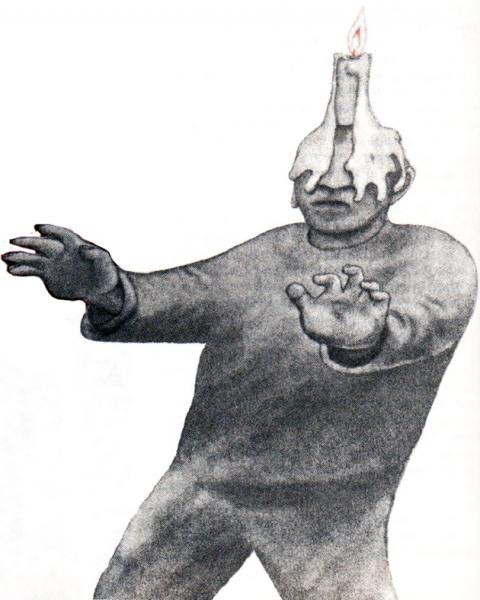

Дело в том, что «происшедшим» в прогнозе полагается только то, что найдёт себе подобающее место на шкале ценностных ориентаций человека. Футурологи никак не могут признаться сами себе, что их деятельность гораздо ближе к философии и моралистике, чем к науке. Я бы рискнул сравнить футуролога с психотерапевтом, который терпеливо выслушивает пациента – общество, рассказывающего ему о своих страхах, надеждах, фантазиях, и возвращает больному его же сны, но в отрефлектированной и рациональной форме. Критерий качества прогноза не в достижении научной истины, а в здоровье общественного организма. Впрочем, практика показывает, что ложью выздоровления не добьёшься.

.jpg)

Что за прелесть ЭТИ сказки! Автор фото: Н. Сурина (15 лет)

Воспоминания о будущем, каким оно виделось в прошлом

Пытаясь разобраться, что такое прогноз и какую социальную роль он играет, обратимся к разбору конкретных казусов.

КАЗУС ПЕРВЫЙ: СССР 2005 ГОДА (видение 1983-го)

В 1983 году увидела наконец свет «Комплексная программа научно-технического прогресса СССР на 1991–2005 гг.» (КП НТП-2005), которая вышла в виде многотомного издания (иные тома в нём достигали сотен страниц объёма) тиражом в 700 экземпляров.

Ни до, ни после этой программы работа над прогнозами не приобретала подобного размаха. К составлению титанического труда привлекались сотни научных институтов, между которыми сновали тысячи координаторов, была написана тьма-тьмущая инструкций и методуказаний (зачастую разработчик темы или направления писал циркуляры сам для себя...).

Но, как бы там ни было в теории, в результате же отдельные части КП НТП плохо стыковались друг с другом и на многих томах лежала печать ведомственной цензуры. «Владеющий цифрой» чиновник не горел желанием расстаться со своей собственностью – информацией, а прогноз рассматривал как очередной вид «завинчивания гаек», изобретённый злокозненным начальством.

И всё же в целом документ оказался весьма красноречивым. Сведённые из разных отчётов данные, наверное, впервые вставшие рядом, ясно говорили: страна на пороге жестокого кризиса (я назвал про себя открывшуюся картину «многомерными ножницами»). Энергопотребление шло вверх, а энергетические ресурсы убывали; попытки энергосбережения давали ничтожный эффект из-за отставания машиностроения, поднять которое можно было, только увеличив экспорт тех же самых энергоносителей – и так далее круг за кругом.

.jpg)

Вот тебе урок: Не кукарекай поперёк! Автор рисунка: С. Тюнин

Любая попытка что-либо улучшить в одном месте неминуемо вела к катастрофе в другом: транспортная сеть не соответствовала размещению природных ископаемых, водные ресурсы – размещению населения, а оно, в свою очередь, – размещению производительных сил. Где-то в начале 90-х годов должен был произойти коллапс экономики. Он оказывался механическим следствием суммы уже принятых и реализованных решений и политики противостояния всему остальному мировому сообществу.

(Некоторые аналитики к этому же периоду относили возможность антисоветских выступлений в странах Восточной Европы; не исключалось и развитие событий по «афганскому сценарию» в этом регионе. – Ред.)

Напрашивалось три вывода.

Во-первых, надвигающуюся катастрофу никак нельзя было объяснить одним-двумя просчётами, поддающимися исправлению. Зафиксированное состояние – результат аккумуляции огромного числа ошибок, от крупных до мельчайших (именно так, накоплением ошибок на субклеточном уровне, медики объясняют процесс старения организма). Экономический механизм страны не был болен – он преждевременно одряхлел. Следовательно, даже если сейчас мы изменим план его строения (я имею в виду переход к рынку), на уровне «экономических клеточек» мало что изменится. В лучшем случае будут созданы условия для обновления клеток, сам же процесс регенерации не может быть быстрым.

Во-вторых, существовал (и остаётся по сию пору) чудовищный разрыв между сложностью проблем, которые требовали даже не хирургического, а «микрохирургического» вмешательства, с одной стороны, и с другой – дуболомной примитивностью централизованного механизма управления. Конечно, некомпетентность и низкий интеллектуальный потенциал вовсе не прерогатива одной центральной власти, просто именно здесь эти качества имеют более разрушительные последствия для всей страны, нежели «недалёкость» руководителей местного уровня.

В-третьих, систематизация данных оказала ещё и побочный эффект. Психоаналитикам известно: когда коллекция фобий, навязчивых идей, кошмарных снов пациента становится достаточно обширной, в ней неизбежно обнаруживается значимое отсутствие некоторых тем, «чёрные дыры» сознания, даже приближаться к которым мысль больного страшится. Так и «комплексная» программа как бы вообще не замечала существования в стране партии, армии, КГБ...

Внешняя политика не имела никакого отношения к внутренней. Во внутренней – нации были только учётными категориями. Для составителей программы не существовало фактора массового сознания со всем спектром его порой парадоксальных реакций на действия властей и иже с ними. И главное: ни одно из предлагаемых ею мероприятий не могло закончиться неудачей – нигде и никогда не предусматривался план отступления. Это придавало КП НТП дa и до сих дней придаёт любым нашим планам характер первобытной магии: как сказано, так и есть.

Но, выслушав ваши жалобы и возвращая их вам в рационализированном виде, психотерапевт не даст совет, неприемлемый для пациента этически. Он не скажет пироману: «Освободись от навязчивой идеи – сожги дом, если уж ты без этого не можешь». И советские футурологи дали обществу, точнее одному его слою – Административной Системе, то, что было совместимо с её иерархией ценностей. Они рекомендовали перестройку умирающего организма.

Не следует говорить, что у перестройки не было программы. Программа как раз имелась. Выполняли её хаотично, не оценив, например, предложенных мер по финансовому оздоровлению экономики (спохватились пять лет спустя). И всё же прогноз не сбылся не из-за ошибок и некомпетентности исполнителей – рухнула вся система ценностей, из которой исходила КП НТП-2005.

Теперь, даже если бы произошли все предсказанные в ней события, смысл их оказался бы совсем иным; прошлое, спроецированное в будущее, осталось прошлым и умерло в своё время. Вместе с прогнозом – мечтой о «переразвитом» социализме в СССР III тысячелетия.

.jpg)

Чем там пахнет будущее? Автор фото: В. Чикалев

КАЗУС ВТОРОЙ: ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

Разработка концепции информатизации советского общества имела место уже в перестроечное время. Это был один из первых случаев в нашей стране, когда группы, представлявшие различные интересы, решились конкурировать открыто и обратиться к общественности как к арбитру.

Борьба здесь велась как бы на двух уровнях. Надводная часть – собственно межгрупповая борьба – по сути не имела прямого отношения к информатизации. Просто у нашей «оборонки» есть неудачный отпрыск (честно-то говоря, не неудачный, а просто дебил) – электронная промышленность. И спор шёл даже не о печальной судьбе убогого дитяти, а о судьбе его родителей и опекунов, которым тогда тошно было слышать новомодные разговоры радикалов о необходимости демонополизации, инновационных банках и прочих ересях, поскольку им привычнее казалось жить, отщипывая от щедрого государственного пенсиона, отпускаемого ублюдку.

Это были стычки двух авангардов перед началом главного сражения за экономическую реформу. Радикалы, конечно, победят в конце концов. И когда они найдут решительные аргументы в свою пользу, то обнаружат как бы вдруг, что их вчерашние оппоненты-ретрограды уже ласково подмигивают им из окошечек офисов тех самых банков, которые только что предавали анафеме.

Но кроме противостояния групп, выражавших различные имущественные интересы, у айсберга была и подводная часть – расхождения в понимании смысла слова «информатизация» в среде даже самих «радикалов».

Информатизация – глубинный цивилизационный процесс, который не сводим, конечно, к электронизации. Вычислительная техника и связь играют только роль катализаторов, резко ускоряющих этот процесс. Но что же тогда движущая сила его?

Можно, конечно, довольствоваться ответом: в основе феномена информатизации лежит самодвижение отчуждённого знания – информации, которая при этом обретает черты гегелевского самостановящегося духа. Но если и удастся найти какие-нибудь умопостигаемые закономерности развития этого духа, то такая абстракция может оказаться полезной и ничуть не более странной, чем, скажем, понятие энергии.

Но в осмыслении понятия «информатизация» можно пойти и другим путём. В начале XX века русские персоналисты Николай Бердяев и Лев Шестов предвидели, что основным направлением развития общества станет усиление личностного начала в историческом процессе, резкое повышение цены и значимости поступка отдельного человека при относительном снижении роли класса, общины, нации.

В этом случае процесс информатизации предстаёт как процесс формирования механизма всеприсутствия отдельной личности в мире за счёт повышения доступности и значимости для общества результатов её духовной деятельности.

Проявление личностного начала всегда было ограничено объективными возможностями информационной среды: вы привязаны к определённому месту жительства и месту работы и не можете одновременно находиться и там, и там. Вы не можете вдруг сменить круг своего общения. Досуг начнётся тогда, когда кончится работа. Вы либо наёмный работник, либо предприниматель. Вы живёте в обществе – и это здорово, и вы же зависите от него, что плохо.

.jpg)

Правильно видела во сне Вера Павловна: будущее светло и прекрасно! Автор рисунка: Г. Басыров

Информатизация «по-западному» – не уничтожение, но, по крайней мере, частичное преодоление этой зависимости. Появление «телеработников», трудящихся дома у себя за мониторами, коллективов, возникающих вокруг информационных сетей, новые модели занятости и оплаты труда, когда человеку оплачивается досуг так, как ещё раньше стали оплачивать фермеру невыращивание пшеницы – вот её черты.

Такая интерпретация противостоит ставшему уже традиционным толкованию информатизации: там, где обычно видят психологические и социально-экономические следствия инновационного процесса, более плодотворно видеть его причину. Эта причина – эмансипация человека, который перерос производственные отношения индустриального общества и соответствующую им модель демократии.

Проблема тогда не в том, как новые технологии изменяют человека, а в том, как человек, получив новые средства самореализации, но оставаясь верным своей противоречивой натуре (человек Достоевского), изменит мир.

Готовы ли мы с нашим историческим опытом к информатизации в таком смысле? Только вчера (а может быть, и сегодня) многие из тех, кто у нас профессионально занимается вопросами информатизации, были готовы создавать механизм всеприсутствия – но не человека вообще, а вполне определённого человека, Большого Брата.

Нам, несомненно, необходимо развивать вычислительную технику, необходимо привести в божеский вид разваливающуюся архаичную систему связи, но упаси нас, Господи, от лозунга построения информационного общества.

Мировому сообществу не нужен «Чингисхан с телеграфом», а нам, наконец, нужно признать, что наше отставание от мирового времени – отставание не в технологии, а в нравственности и культуре. Добровольный отказ от ракетно-ядерного оружия мог бы стать первым шагом к нашей нравственной эмансипации, но логично поставить вопрос об отказе от любой технологии, которая не соответствует нашему духовному потенциалу. Именно таким путём мы могли бы переплавить кошмарный в своей бессмысленности гулаговскии опыт нашего народа в нечто полезное для Планеты.

Из журнала «Человек»

Ещё в главе «Идеи - дела - судьбы»:

Почему прогноз? (Психоаналитический портрет сего дня в интерьере грядущего)