О личности

Прежде чем приступить к философскому учению о личности, полезно вдуматься в обычное словоупотребление. Язык наш глубокомысленнее и «метафизичнее», чем кажется.

Слово «вид» ещё сохраняет свой старый смысл наружности, облика, лица. Но говоря о «виде» (например, «грозном», «величественном», «весёлом» и т. п.) какого-нибудь человека, местности, строения, мы всегда обозначаем нечто целостное, объединённое, а вместе – преходящее и такое, в котором существенное, во всяком случае, не отлично от несущественного. Вид может быть обусловлен не только внутренним состоянием или качеством предмета, а и одними лишь внешними обстоятельствами; иногда «вид» – синоним субъективного состояния зрителя (сравните: «видеть», «я вижу»).

Если же мы хотим указать на то, что «лежит за видом» или «находится в основе его» как нечто первичное, существенное и – хотя бы относительно – постоянное, мы применительно к природе и предметам неодушевлённым пользуемся словом «лицо»...

В применении к человеку слово «лицо» означает нечто существенное и потому постоянное, своеобразное и неповторимое. Таков смысл выражений: «он человек не безличный», «у него есть лицо» и т. п. Притом лицо во всех этих случаях необходимо мыслится как единство множества, и не только в данный миг времени... но и в потоке самого временного изменения.

Так мы приходим к менее всего ограниченному телесностью понятию личности. Личность – конкретно-духовное или (что то же самое: недаром «личность» от «лица») телесно – духовное существо, определённое, неповторимо своеобразное и многовидное. Нет и не может быть личности без и вне множества её моментов, одновременных и временно взаиморазличных...

Личность не простая совокупность разъединённых моментов. Она – их единство во «всём её времени» и «всём её пространстве» и, следовательно, единство множества, или многоединство, в идеале же и совершенстве – всеединство. Иначе почему понятие личности объединяет все её моменты, а они без неё немыслимы? Пусть сомневающийся подумает, почему он включает в свою личную жизнь не только «это» своё мгновенное «состояние», но и своё прошлое, и своё будущее, свои детство, юность и старость.

Синоним единства – дух. Единство личности не что иное, как её духовность. Напротив, множественность личности, её делимость, определимость и определённость, не что иное, как её духовно- телесное существо...

Как телесная, личность определена, должна обладать началом и концом. Как телесная, она – данность, необходимость. В телесности как таковой, то есть рассматриваемой отвлечённо или – поскольку тело не одухотворено, нет свободы. Но, как духовная, личность не знает определения и очерчения, конца и начала. Как духовная, личность не данность и не необходимость, а свобода. Дух – синоним не только единства, а и свободы; и единство должно в каком-то смысле со свободою совпадать...

Эти рассуждения, уясняющие саму «идею» личности независимо от того, в какой мере идея осуществляется, выводят нас, может быть, за границы осмысления языка. Тем не менее я считаю их вполне уместными и даже необходимыми. Ибо как же иначе объяснить, почему с понятием личности связано понятие свободы, а свобода соотносительна необходимости, но в истинном существе своём оказывается самодвижностью и самопреодолением личности? А утверждать, что личность едина в своём саморазъединении и несмотря на своё саморазъединение, – значит признавать, что личность обладает самосознанием или самознанием, то есть – разъединяется и воссоединяется.

Не так уж давно психологи стали говорить о «раздвоениях» (лучше и точнее: о «разъединениях») личности, хотя с давних пор известны явления «бесноватости», «одержимости» и «двойничества».

Под «разъединением» личности надо разуметь такое её состояние, когда она, в существе оставаясь одною, предстаёт как несколько разных личностей, правда, не просто «соположных», а словно «включённых» одна в другую («высшее Я» знает о «низшем», но не наоборот) и связанных с одним и тем же органическим телом... Во всяком случае, образующиеся в личности частные единства множества, если и могут быть названы «псевдоличностями» или «зачатками личностей», вполне самостоятельными личностями не делаются. Потому говорим о «разъединении», «раздвоении» личности, а не о многих личностях...

Самое поверхностное наблюдение убеждает в чуткости нашего языка. Один и тот же человек весьма «раз-ли-чен», как «политик», «литератор» и «семьянин». Всё это – разные и многомоментные его аспекты. Легко даже усмотреть ограничивающее и объединяющее личность значение её аспекта, равно как и осознать неустранимое задание личности, заключающееся в «согласовании» и объединении ею её же аспектов. Недаром всякого нормального человека должны возмущать слова Александра II, с которых и началась Русская Революция: «Как человек, я его прощаю, но – как Государь, простить не могу», то есть – коротко и ясно: – «повесить»...

В слове «аспект» кроется указание на нечто более стойкое, не раз проявляющееся, существенно личное. «Образ» склоняет к мысли не о самой личности, а об инобытии, отображаемом ею, – к мысли о личности, поскольку она в себе воспроизводит инобытие, хотя бы и многоаспектно. Говорим о личности, как об «образе Божьем». Аспект же личности – сама личность.

Особого внимания заслуживает слово «лик»... Очень часто слово «лик» обозначает аспект личности, взятый в общем, родовом смысле и «сливающий» её в единство с другими существами. Так говорится: «лик человека», «лик ангельский», «злодейский лик», «звериный лик». С другой стороны, со словом «лик» (вследствие контаминации славянского корня с готским) сочетается смысл «хора» («надгробные там воют лики», «лики праведных», «лики ангелов»). Как первое, так и второе весьма важно для уразумения личности как единства множества и как индивидуирующей в себе некоторое высшее единство, симфоническую личность, моментом которой она является...

Наконец, со словом «лик» соединяется представление о личности совершенной, об истинном и «подлинном». Лик святого – его совершенная и существенная личность, лишь приблизительно и символически выражаемая изображениями, описаниями, характеристиками. Этот лик (ср. – «подлинник») «просвечивает» сквозь икону, житие и саму эмпирическую личность.

Но раз есть совершенное и подлинное, есть и несовершенное и неподлинное. И действительно, именно лику (а не личности) противостоит личина (греч. prosopeion, лат. persona), как извне налегающее «об-личье», извне приходящее, как закрывающая лицо неподвижная и мёртвая, безобразная «харя» или «маска». Разумеется, и чрез личину познаётся личность, притом не только в способности личности носить личину, а и в моментах личности, которые личину «составляют», и в отношении личности к другим существам, которых она хочет личиною обмануть.

Но большое несчастье для западного метафизика, что ему приходится строить учение о личности, исходя из понятия «хари» (persona, personne, personnalite. Person, Persoenlichkeit). He случайно, думаю, в русском языке со словом «персона» сочетался смысл чисто внешнего положения человека, частью же – и смысл внутренне необоснованной и надутой важности, то есть обмана.

.jpg)

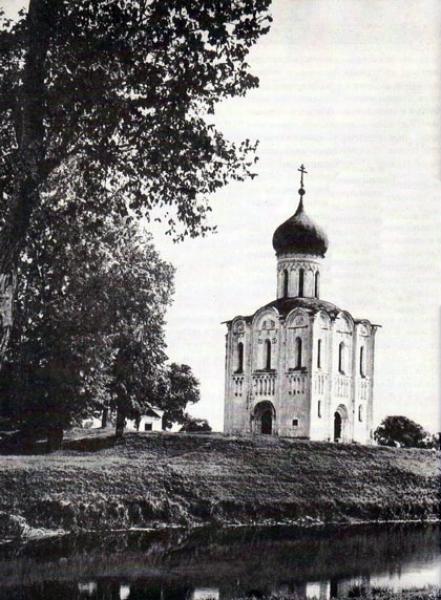

Лагерные бараки и столовая. Снимок бывшего заключённого С. Гордона. 1963 г. Абезь.

Лагерное кладбище, где похоронен Л. П. Карсавин. Абезь.

Итак, надо в личности различать подлинное и неподлинное, истинное и ложно-лживое, то есть личность и личину, а ещё: совершенное и несовершенное, то есть лик и личность. Именно в связи с понятием лика мы переходим к отношению личности к Богу и к богословской терминологии, прежде же и более всего – к понятию ипостаси (hypostasis)... Ипостась есть существо, и определённое существо (собственно – подпора, опора, основа, «ядро», «нутро», суть, по лат. – substantia, subsistentia). Ипостась – суть индивидуального бытия и само индивидуальное существо, существованием или бытийностью своею связанное с другими ипостасями в одно и единое бытие...

Ипостась есть истинная личность (но не личина!). Но ипостась – Божья личность; и если мы спокойно называем Божьи Ипостаси Божьими Личностями и даже Божьими Лицами, нам не по себе, когда начинают называть «ипостасью» человеческую или тварную личность...

В человечестве своём Богочеловек личен лишь потому, что он в Божьей Ипостаси (hypostasis), причаствует Божьей Ипостаси и Богу, обладает Божьею Ипостасью и Богом, как самим собою. Но, так как Богочеловек есть совершенный человек, невозможно допустить, чтобы в Нём не было чего-нибудь присущего человеку, а в каком-либо человеке было что-нибудь сверх присущего Ему. Следовательно, строго говоря, нет и не может быть человеческой или тварной ипостаси или личности; если же мы говорим о человеческой личности, так только в смысле обладаемой и причаствуемой человеком Божьей Ипостаси или Личности. И как же иначе, раз истинная личность – Божья Ипостась, а две личности не могут сразу обе быть истинными?

Так в Боге мы находим единство, высшее, чем индивидуальная личность... Но признавая Бога единственною истинною личностью, мы должны понять человеческую и вообще тварную личность как причаствуемую человеком Божью Ипостась или обладаемое человеком имя Божие. Отсюда проистекает необходимость по-особому понять человека, именно... – как тварный безличный субстрат, неопределимостью и непостижимостью своею подобный Богу и вполне самодвижный. Смысл же человеческого и тварного бытия раскроется тогда как его «лицетворение» или «обожение» (teosis).

Естественно, что наибольшего обожения и личного бытия человек достигает в своём совершенстве. Потому именно лик его наиболее близок к Богу, а личина наиболее от Бога удалена. Лик человека и есть «образ Божий» в человеке. Но этим нисколько не исключается личность, которой лик преподносится как её истинное существо, идеал и задание. Ибо лика нет без личности; совершенство же не необходимо мыслить как отрицание несовершенства, а можно мыслить и как его преодоление и восполнение, как некоторым образом его в себе содержащее...

.jpg)

Лев Красавин

Ещё в главе «Личность - культура - ноосфера»:

Лев Карсавин: спирали судьбы – спирали мысли

О личности