Не изменяйте идеалам своей юности

В Издательстве Московского университета, которого уже нет, вышла книга «Голоса из мира. Выпускники исторического факультета МГУ 1941 года в письмах и воспоминаниях». Её составитель и автор вводных текстов – Михаил Гефтер, историк и философ, выпускник истфака 1941 года, фронтовик. Говорят, работа над книгой поддерживала его в дни смертельной болезни. До выхода издания в свет дожить ему не было суждено.

Правда войны многолика. Были ничем не оправданные потери. Было и неумение воевать, особенно на первых порах, когда под Москвой навстречу танкам бросали в бой ополченцев-«белобилетников». Неумение, во многом предопределённое предвоенной сталинской расправой над командирскими кадрами Красной Армии.

Но ведь было и умение воевать. Вот всего лишь одна иллюстрация. Малоизвестная и трагическая. В феврале 1944 года из Кронштадта на эстонский берег был десантирован батальон морской пехоты майора С. Маслова. Был приказ соединиться с наступающей с юга армией и перерезать немцам дорогу отхода из Нарвы.

По данным разведки, побережье охранял один батальон СС. На самом деле – дивизия СС, подразделения береговой обороны, зенитные и береговые батареи, танковые роты, «юнкерсы»... Все рации были повреждены, и связь потеряна уже в момент высадки. Десантные корабли под ураганным огнём вынуждены были уйти в открытое море.

Долгое время считалось, что при таком соотношении сил (30-кратное превосходство противника) десант сразу же был опрокинут в море. И только спустя годы восстановлена подлинная картина событий.

Батальон с ходу атаковал, смял артиллерийскую батарею, овладел посёлком Мерекюла, разгромил штаб дивизии СС, оседлал дорогу, где должен был встретиться с наступавшими частями Красной Армии. Полностью выполнил приказ. Армии генерала Федюнинского пробиться не удалось. Несколько дней десантники вели неравный бой. Среди них была выпускница исторического факультета МГУ Ирина Можайская.

Батальон погиб, уничтожив 20 танков и около полутора тысяч солдат противника. Конечно, это было элитное подразделение, в дни блокады защищавшее Кронштадт (основой его стал легендарный отряд капитана Б. Гранина, оборонявший в 1941 году до глубокой осени полуостров Ханко). Но и противостояли ему отборные части.

По сей день история (а вернее – мы, люди) исправила далеко не все несправедливости при оценке людей и событий, внёсших вклад в Победу. Когда стала известна правда о подвиге в Мерекюла, Маслов и его товарищи не были удостоены Золотых Звёзд Героев Советского Союза. Что остановило? Не знаю.

Может быть, чья-то бюрократическая боязнь, что награждать пришлось бы чуть ли не весь батальон?.. Знаю твёрдо: восстановить справедливость никогда не поздно. Хотя, конечно, дело вовсе не в орденах и медалях. Впрочем, другая несправедливость исправлена самим фактом издания книги.

...По навету Игорь Савков, которому профессора и однокурсники предрекали судьбу выдающегося учёного, долгое время считался предателем. Друзья этому не верили и добились, чтобы его имя появилось на Доске памяти МГУ. Лишь в самое последнее время в архивах КГБ найдены материалы, неопровержимо доказывающие, что Игорь Савков был расстрелян гестапо как участник ржевского подполья. А ведь ещё десять лет назад именно из-за недобрых слов о Савкове не допустили к печати эту книгу.

Но ценность её не только в восстановлении справедливости, в закреплении навечно памяти о погибших однокурсниках. Книгу готовил историк, в сознание которого нынешними переменами неизбежно внесена драматическая – на разрыв – правда о прошлом и память о своей молодости, которая, какой бы трагической она ни была, всегда остаётся лучшей, прекрасной порой в человеческой жизни. Как совместить верность правде истории и девиз Этель Лилиан Войнич «Не изменяйте идеалам своей юности»?

Когда о поколении сорок первого года, выбитом войной, но сломавшем хребет фашизму, говорят: «Это было прекрасное поколение», в ответ иногда слышится: «Как же оно могло вырасти прекрасным в такие мрачные годы?»

Непростой вопрос. Ответом на него – вся книга. И размышления в ней Михаила Гефтера.

Ким Смирнов

Донести рано умолкнувший голос

Ещё десять лет к тому долгому времени, что отдалило нас от наших павших друзей. Начиная собирать эту книгу писем, мы не знали ещё, к чему придём, сколь исполнимым окажется замысел: донести рано умолкнувший голос наших сверстников до следующих поколений. Мы шли по следам, уводящим в гибель, и строки вкупе с обстоятельствами диктовали ритмику текста, его движение – от смерти к жизни.

То была поистине встреча. Возвращаясь к своим друзьям и любимым, мы не сбросили ношу лет, сие людям не дано, скорее ощутили этот груз, измерив его сердцем и мыслью. Ведь между ушедшими до срока и нами, выжившими, – не просто годы, но нечто, чему современник затрудняется дать однозначное и исчерпывающее определение. Эпоха? Нет, больше.

Много больше. Мир, которого уже нет. И их голоса оттуда, из этого мира. Чтобы расслышать их, надо сделать усилие. Оно столь же неизбежно, сколь и затруднительно. Мы многое знаем, чего не ведали они. Это, что и говорить, преимущество, но не превосходство. Превосходства нет, тешить им себя значило бы впадать в горчайший самообман.

Их, павших, призвала история – сначала на студенческую скамью, затем на поле боя. Поступок шёл вровень с добытым знанием, с прочитанной судьбой предшественников, с первым исследованием. Тем, кто заново начинал жить после 1945-го, пришлось круче. Гибель меняла обличья, неприметно проникая в будни, входя в сделку с собою же – историком, и эта схватка была (и остаётся) нешуточной, в расплату шли оборванные судьбы, угасания былой близости, приступы вынужденной и самочинной немоты.

Не стану кривить душой, утверждая, что мы выдержали проверку временем. Однако осмелюсь предположить: нам было бы хуже и мы сами были бы хуже (и для себя, и для тех, кто после), когда бы не руки, протянутые оттуда. Нас выручили наши мёртвые. Это верно и по сей день. На память почему-то приходит Ржев августа 42-го, канун очередной обречённой атаки, ничейная полоса, яма, из которой я раньше времени выполз наружу.

Ещё не заря была, а предчувствие её; небо оставалось ночным, переходило в упреждающую день серость, и, хотя не могло быть двух мнений по поводу того, что день вскорости вступит в свои права, внутренний голос нашёптывал сомнение в этом, как бы силясь отсрочить развязку; считанные минуты – и она придвинулась вплотную, чтобы отступить затем, подчинившись милосердию безвестного санитара.

Однако я не о том, что произошло тогда, вернее, о нём – о спасении, но в смысле, простирающемся много дальше отдельной биографии. Я о случайности и о неумолимости грани, какая отделяет ночь, настигающую человека, от его – человека – сумерек.

Сумерки, поясняет Даль, «на востоке до восхода солнца, а на западе по закате». Восток и запад здесь, само собой, буквальные, подчинённые астрономической непреложности. Но в их сродстве также вразумляющая метафора. Она отклоняет – равно – избранничество заката и восхода, настаивая на всечеловечности сумерек, которые вступают в ум и душу как потребность выбора: неизвестного будущего в ещё подлежащем открытию прошлом.

Наши павшие и погубленные сверстники осуществили свой «сумеречный» выбор. И он запомнился таковым навсегда, невзирая на то, что в него вторгалась, при жизни их и посмертно, его переиначивая и оскверняя, чуждая им «верховная» воля.

Война застала их на пороге зрелости

Мы вновь вместе, как в начальный день сентября 1936 года, собравшиеся в зале без окон особняка XVIII столетия, обветшалого, не раз перестроенного творения великого Казакова со следами былой красоты и с множеством преданий если не времён очаковских и покоренья Крыма, то тех, что сразу за ними.

Правда, повстречай мы в тот день в тех странных переходах призраки Вильгельма Кюхельбекера (навещавшего хозяев дома) или князя Сергея Трубецкого (по преданиям, окончившего тут многострадальную жизнь), – едва ли бы их опознали. Случись же такое, приняли бы за доказательство, пусть не вполне материальное, но достаточно убедительное, что попали как раз туда, куда и стремились.

Мы – это полтораста первокурсников, зачисленных в тот год на исторический факультет МГУ, в подавляющем большинстве вчерашние школьники, что отличало наш курс от старших с преобладанием на них сабфаковцев и прочих, имевших за спиной житейский опыт. Нам же его ещё предстояло обрести – в самых непредсказуемых тогда обстоятельствах. Пока же мы наслаждались молодостью, хотя и не вовсе беззаботной (в те-то годы!), но со многими утешениями и радостями, а хочется думать, с некоторыми достоинствами, выделявшими наше поколение в череде сменявших друг друга питомцев Московского университета.

Конечно же, мы были разными, девушки и юноши, чьим общим домом на пять лет стал истфак. Некоторые отличия стирались быстро (как, например, между столичными и иногородними), другие, напротив, нарастали и выходили наружу – по мере углубления в науку под воздействием предгрозовой обстановки. Но всё же не наваждение, не романтическая ретушь – сродство, и поныне отличимое в юных лицах, отпечатавшееся как в значимых событиях студенческой жизни, так и в её смешных происшествиях.

Разумеется, не наша заслуга, что мы оказались подготовленней к университетской науке в сравнении с большинством старшекурсников, но то было преимущество, сразу замеченное учившими нас. Наши педагоги, в свою очередь, хранили традицию основательного систематического знания, и, как правило (нам в этом отношении повезло), умели пробудить в студентах искру самостоятельности наряду с особенным, историка отличающим чувством непосредственного прикосновения к былому.

.jpg)

Михаил Гефтер

С признательностью вспоминаем мы не только именитых учёных, замечательных лекторов как П. Ф. Преображенский, В. С. Сергеев, С. Д. Сказкин, М. В. Нечкина, М. С. Зоркий, И. М. Рейснер, Г. С. Кара-Мурза, В. М. Мирошевский, Б. А. Белый, В. Г. Юдовский и другие; не уходят из памяти и «обыкновенные» преподаватели, к примеру, латыни или иностранных языков, среди которых были люди уникальные по знаниям, высочайшей культуре и редкой душевности.

На вылинявшей фотографии 1939 года – студенты нашего и других курсов, участники летней археологической экспедиции в Новгороде. Нелегко опознать тех, кто давно ушёл от нас, а тогда, не помышляя о славе, закладывал основу будущего сенсационного открытия грамотной и умелой северорусской цивилизации – открытия, навсегда связанного с именем Артемия Владимировича Арциховского.

Вот и он, среди как попало одетых землекопов-студентов, в своём привычном московском костюме с жилеткой, – джентльмен манерами, слывший чудаком, он был одним из наших любимых профессоров. Нам уже довелось стать первыми слушателями его теперь прочно вошедшего в науку курса «Основы археологии».

Да, то было особенностью времени: историческая память сблизилась с регулярным историческим образованием. Из университетских спецкурсов вырастали капитальные монографии, на семинарах и даже практикумах велись острые споры, готовились оригинальные доклады. Война прервала не одно изыскание, начатое на студенческой скамье.

Разумеется, сейчас лишь узкий специалист воздаст должное первым публикациям Александра Осповата, посвятившего себя изучению освободительной мысли в России XIX века, да памятливый археолог не пройдёт мимо отчётов Георгия Бауэра и Игоря Савкова, осуществивших, по компетентному заключению, образцовые раскопки курганов в окрестностях Звенигорода и в тогда ещё подмосковных Черёмушках. А сколько интереснейших наблюдений осталось в курсовых (по сути – в дипломных) работах, защищавшихся в самый канун войны!

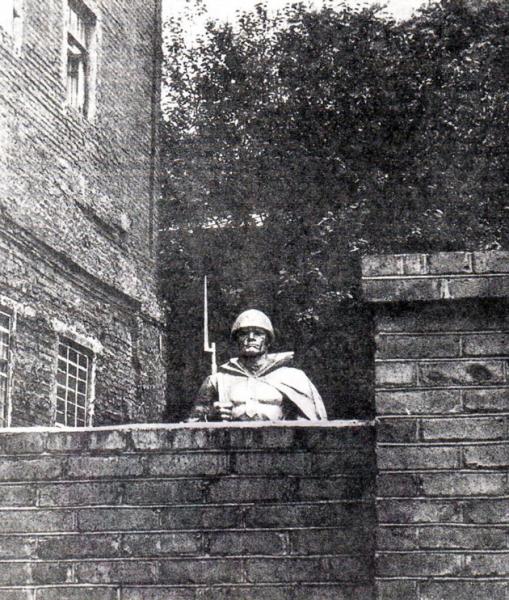

.jpg)

Автор фото: С. Постаногов

Этот ряд имён до́лжно бы ширить ещё и ещё. Не пора ли всерьёз осмыслить творческие заявки людей, которых война застала на пороге зрелости? К несчастью, большинство тех работ утрачено, как и отзывы о них. Тем ценнее сохранённые – целиком или в виде фрагментов, отдельных статей, изданных в сборниках студенческих научных работ, а также в отзывах-упоминаниях и оценках наших тогдашних научных руководителей.

Остаётся лишь догадываться и сожалеть, какие нереализованные и даже не вполне выявившиеся возможности навсегда потеряла вместе с ними духовная жизнь. «Ваш курс был единственным в своём роде», – сказал ученик Ключевского профессор Сергей Владимирович Бахрушин на встрече выпускников 1941 года, которая происходила спустя шесть лет.

«Единственные в своём роде»

Тогда, в конце сороковых, погибшие казались такими же, как мы, – лишь не дошедшими до победного рубежа. С тех пор дистанция не столько удлинилась по времени, сколько обновилась по существу. Стал зримее слом времён, верхний край той, истфаковской, эпохи, очертивший всю её до самого начала уходом друзей (сражённых и пропавших «без вести»), забравших с собою и хранящих в себе и пафос, и прозу, добрые и неясные поступки, и то, что особенно мучительно вспоминать – веру и заблуждения нашего поколения, его духовную стать, оборвавшуюся на них.

Сегодня уже не только следующие за нами и после нас, но и мы сами, возвращающие себя вспять, пытаемся узнать: кто же они, «единственные в своём роде», истфаковцы выпуска тысяча девятьсот сорок первого года?

Кто они и почему «в своём роде»?

Это дотошные книжники, неутомимые спорщики, ночные завсегдатаи читалок на Стромынке, постигавшие жизнь человечества с самых дальних её истоков (эту неохватную панораму, какая, однако, самым удивительным образом вписывалась в единственную истину «монистического взгляда»)...

Ораторы комсомольских собраний, обвинители и заступники в одно и то же время зачастую (да чаще всего!) в одном и том же лице; чистосердечные даже в честолюбии и отходчивые не только по молодости, но и в силу веры, с детства приучившей их распределять свет и мрак в пропорции, какая при всех «зигзагах» и ухмылках времени неизменно отдаёт преимущество земному будущему перед любым прошлым – собственным и «чужим»...

Свежеиспечённые эрудиты и юные полиглоты, чемпионы стихотворных перевёртышей и популярные гимнастки в чёрных сатиновых трусах, энтузиасты театрализованных «монтажей», гремевших на весь Университет. Простаивавшие ночи у мхатовской кассы, исходившие восторгом, слушая Владимира Яхонтова, не пропускавшие ни одного из выступлений Марии Бабановой и Ирмы Яунзем. Те, кого срывало с места, когда набатный голос Эрнста Буша, наполняя собой студенческий клуб, звал на битву с фашизмом.

Кто день 14 апреля (ухода Маяковского) отмечал как особенный – во славу и защиту поэзии; кто умудрялся соединять пристрастие к качаловскому Ивану Карамазову, доискивавшемуся истины последнего сомнения, с живущим сиюминутным Завтра, наивным и неумолимым Зябликом из студийского «Города на заре», кто знал наизусть тревожно-близкого Пастернака, жизнелюбца назло всему, и оставался открытым к непривычному, пришедшему издалека Эрнсту Хемингуэю, его жёсткому слову, исполненному боли за присущую человеку несправедливость.

Нынешний молодой читатель! Ты вправе усомниться и отклонить беглый перечень черт и примет нашего поколения, посчитав его избирательность нарочитой и слишком клонящей к добродетели. Не стану спорить о том, чего больше позади – приобретений или утрат, скверны либо блага. Нет счёта произвольнее, чем тот, и нет ничего более отдаляющего от тайны недовоплотившегося порогового поколения, чем всякая попытка разложить его человеческую природу по полочкам функций и дел.

Религия дружбы

...Дружба, дружба – сколько о ней страстных и пристрастных, ликующих и скорбных слов на выцветших листках писем.

Кто упрекнёт нас в преувеличении, если эти слова нежной заботы и мужской привязанности назовём ни с чем несравнимой религией дружбы?

За сто лет до названных событий наш соотечественник, имя которого давно стало символом ума и благородства, писал в одной из своих ранних статей: «Наполеон говаривал ещё, что наука до тех пор не объяснит главнейших явлений всемирной жизни, пока не бросится в мир подробностей. Чего желал Наполеон – исполнил микроскоп. Естествоиспытатели увидели, что не в палец толстые артерии и вены, не огромные куски мяса могут разрешить важнейшие вопросы физиологии, а волосяные сосуды...»

И Герцен заключал: употребление микроскопа надо ввести теперь в нравственный мир. Ибо, повторим за ним, только рассмотревши «нить за нитью паутину ежедневных отношений», можно разобраться в человеке определённого времени, в его побуждениях и поступках, в природе его колебаний и в характере преодоления им собственных слабостей.

Существенно ли это для истории, в которой прямо и окольно, по собственной воле и влекомые необходимостью участвуют миллионы и миллионы? Заманчивей сказать «да», нежели «нет». Но совпадает ли это признание с действительностью? Что и говорить, на расстоянии, большем, чем просто годы, мир нравственных подробностей виднее и значительней. Историческому же описанию и пониманию так будто и наречено укрупнять задним числом, воздавать должное мёртвым.

Столетия удовлетворялись подобным post factum. Потомки признавали и оспаривали предтеч тем успешнее, чем глубже вникали в их жизнь; истраченное на это время окупалось благоприятным опытом. Но век Двадцатый своими устрашающими жертвами, коим несть числа, внёс поправку.

Вплотную сблизивший гибель с жизнью, он настаивает, чтобы жизнь заново осознала смерть и вновь определила собственную суть – в каждом отдельном человеке и во всех людях без малейшего изъятия. Он, уходящий век, не простит промедления, ему до зарезу нужны подробности жизни им погубленных, мотивы заклания себя смерти.

Как историки мы призваны откликнуться на требование своего века. Но у нас и особый долг – память о друзьях. Долг особый и ресурс понимания особый. Горечь воспоминаний – лишь пролог к усилию восстановить ту генерацию людей, которых ранняя гибель лишила прямого продолжения. Прямого – да. А минуя поколенческую очередь? А явившись в Завтра ещё не изведанной возможностью: нравственной эврикой нового извечного «быть»?!

.jpg)

Автор фото: А. Кулаков

Услышать сызнова стучавшуюся к нам смерть...

Ещё одно не упустить бы, говоря об этом. Письма, которые мы перечитываем сегодня как послание из того мира, поражают естественностью звучания во всём, чего касаются их авторы: нового, непривычного, не без труда осваиваемого ими военного быта, воспоминаний о недавней жизни, мыслей о предстоящем – личном или надличном.

Естественность эта при всём многообразии обнаруживает близость в неодинаковых речениях и характерах; она, по понятным причинам, всего сильнее и свежее выявляет себя в письмах, адресованных подругам. И притом – ни надрыва, ни должного пафоса, никакой подделки под расхожие символы и штампы – и это-то у самых заядлых книгоманов и «политиков». И ещё одна общая черта – сдержанность тона даже самых страстных посланий, склонность к шутке, способной сохранить или вернуть бодрость любимому человеку.

Кстати: в нашей университетской жизни шутка, острота, дружеская насмешка и игра в слова занимали особое и ещё, пожалуй, недостаточно оцениваемое место. Конечно же, это была и дань возрасту, умственная гимнастика молодости. Но не только.

Тут замешано и почти инстинктивное упорство в отстаивании своего Я, здесь в подспуде то, что вдумчивый нынешний лингвист назвал бы языковым сознанием, ищущим соответственное себе языковое поведение: свою вольность и собственные императивы, свою меру и незаконченность, открытость, противящуюся загодя поставленным границам, – всё, что, перерабатываясь в слово, даёт в осадке личность, либо то, что ей предшествует.

Теперь мы слишком хорошо знаем, что связка речи с совестью и мировосприятием до чрезвычайности хрупка, что её – нарушенную и искажённую – восстановить труднее, чем любые другие создания ума и сердца. Но пока она жива, пока человеческое слово в силах органично переходить в действие, тогда – в момент испытания на разрыв – рождается поступок, творится подвиг, не с экзальтацией в основе, а с осознанием долга, исключающим бегство от ответственности.

Двадцать восемь наших однокурсников не вернулись в мирную жизнь. Каждое имя дорого нам. Но два произнесём отдельно. Имя Лизы Шамшиковой – фронтовой сестры, умерщвлённой нацистами вместе с ранеными красноармейцами, которых она защищала до последнего вздоха. И имя Иры Можайской – медсестры из Кронштадта, погибшей в бою во время геройского и трагического морского десанта.

Недавно я перечитывал военные рассказы Андрея Платонова и задержался на строках: «Человек, если он проживёт хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни...

Смерть вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования, но лишь однажды ей удаётся неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой жизни – иногда с небрежным мужеством – одолевал её и отдалял от себя в будущее».

«Небрежное мужество» – вот что задело и, вызвав согласие рядом с удивлением, призвало посмотреть на нас, из Тридцатых и Сороковых, вещими платоновскими глазами. Услышать сызнова стучавшуюся к нам смерть.

К нам – прямо, но много чаще она уносила и уводила не нас самих, а нас в близких – с тем нарастающим постоянством, которое не то чтобы приучало к гибели, но как бы одомашнивало её, наглухо скрепляя с жизнью. Это была наша капитуляция? Убеждён: однозначного ответа нет. Не было места однозначному в судьбе поколения. И в судьбе отдельного человека.

По материалам «Новой газеты»

и книги «Голоса из мира,

которого нет»

Ещё в главе «Времена - народы - мир»:

Не изменяйте идеалам своей юности