Можно ли обращаться с рынком в стиле «Даёшь!» (или о необходимость «охолонуться» массовому и научному рыночному сознанию)

О рынке в России уже можно говорить в настоящем времени. Он уже здесь, он проник в нас, управляет нашими мыслями, эмоциями и поведением, определяет политический выбор и эстетические критерии, стиль жизни и круг чтения. Правда, это не реально существующий рынок, не рынок как всеобъемлющий и всепроникающий организационно-хозяйственный механизм. То, что вошло в нас, – это его химера, мифологема рынка как панацеи, способа решения всех наших проблем. Но и это уже очень много.

По отношению к Великому рыночному мифу расходятся люди по политическим полюсам, ищут союзников, опознают врагов. Рефлексия рыночной проблематики в российском обществе типична для обращения с мифологемами – минимум прагматики и анализа реальных процессов, максимум мора, позирования и ценностных суждений – прогнозы стопроцентно предсказуемы в зависимости от идеологического выбора. Соответственно происходит и работа с самой идеологемой рынка: рынок и его агенты либо демонизируются, либо нагружаются «историческим заданием» общечеловеческого прогресса.

Простые мысли, что сама цивилизация рынка есть результат многовековой борьбы за обуздание его спонтанных механизмов, его наиболее активных агентов (а часто – и против рынка как такового), что так называемый цивилизованный рынок имеет условием своего существования весьма малоцивилизованную периферию, наконец, что рыночная реальность есть динамический баланс не просто экономических, но разнонаправленных социальных тенденций и сил, – всё это пока выше понимания так называемого сознания. Увы, и научного часто тоже.

Согласно распространённому сегодня в России представлению, все производства и услуги единовременно должны быть переведены в рыночный режим. Отстаивая это представление, приводят следующий анекдот. Дескать, объявлено было, что транспорт переводится с правостороннего на левостороннее движение.

Сначала такси, потом грузовики, потом автобусы и так далее. Абсурдность подобной реформы дорожного движения очевидна.Столь же абсурдным кажется сторонникам этого взгляда и перевод по частям экономики на свободный рыночный режим. Аналогия, однако, обманчива.

Вопрос, на мой взгляд, стоит так: может ли в принципе экономика большой страны в исторически короткие, сопоставимые со временем человеческой жизни сроки стать денежно-рыночной?

Даже на классическом Западе, где рынок стал в конце концов господствующим организационно-хозяйственным институтом, он втягивал в себя разные услуги и производства лишь одно за другим, постепенно.

Более того, процесс этот, не завершившийся ещё и сейчас, сопровождался (и до сих пор сопровождается) многочисленными попятными движениями и возникновением новых внерыночных ниш.

Главное отличие генезиса рынка на Западе от того, что происходит в России, в том, что частная собственность там была изначально легальной. Благодаря этому рыночный сектор мог в течение столетий надёжно и безопасно существовать как ниша рядом с самодостаточными локальными и «государственными» хозяйствами, отлаживая свои механизмы и институты. Воля агентов рынка к экспансии была в каждый период жёстко ограничена сопротивлением нерыночной среды, которая, в свою очередь, не могла (да и не стремилась) уничтожить рыночный сектор общества.

Во многом подобное сосуществование обеспечивалось тем, что в течение нескольких столетий процесс рыночной мобилизации хозяйства на Западе не имел таких технических средств, которые могли бы обеспечить полное, радикальное переваривание всего общества рынком.

И слава Богу! Сегодня, ex post, не столь уж трудно понять смертельную опасность одновременного выхода на рынок всех участников хозяйственного процесса – где-нибудь, например, в XVIII веке.

.jpg)

С такой не побазаришь! Автор фото: Е. Стецко

В наше время в России это технически возможно, что, собственно, и порождает у части радикальных рыночных реформаторов искушение реализовать эти технические возможности в социально- экономической реальности. Однако последствия подобного «обвала в рынок», уровень социальной давки в случае тотальной и одновременной рыночной мобилизации могут просто блокировать любые механизмы развития, погрузив общество в хорошо известную в мировой практике ситуацию «стабильной нестабильности». Закон рыночного равновесия, что совершенно очевидно, условен; фаза же неравновесия может затянуться очень надолго, а при определённых обстоятельствах вообще уйти в бесконечность.

Классический опыт Запада в этом смысле может многому научить того, кто вообще хочет чему-нибудь учиться. Исторически рынок здесь складывался на основе аграрного общества, где рыночные флюктуации не сказывались (во всяком случае решительным образом) на условиях жизни основной массы населения.

.jpg)

Автор фото: В. Сенцов

Рыночная экономика возникала на верхних этажах потребления, она вырастала на тонком слое излишков и только там, где они были; столетиями рынок манипулировал экзотическими товарами далеко не первой жизненной необходимости, связанными скорее со статусом, нежели с выживанием. Широкие массы продолжали жить в условиях фактически натурального хозяйства, бартерного или почти бартерного локального обмена.

В дальнейшем рыночный сектор, как воронка, втягивал в себя разные сферы деятельности одну за другой в соответствии с некоторой логикой. Согласно этой логике последним ресурсом, втянутым в рыночный режим, оказался основной ресурс аграрного общества – земля.

.jpg)

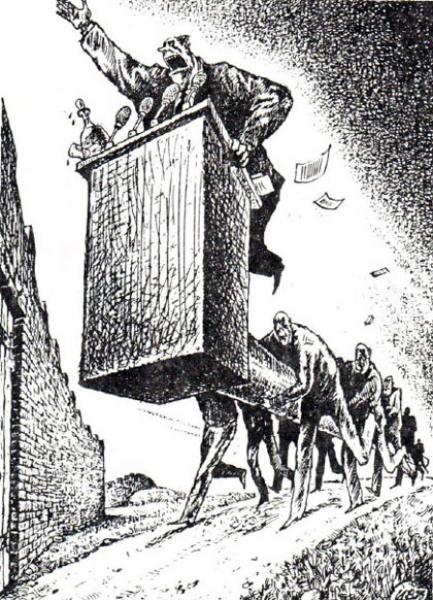

Автор рисунка: Н. Белевцев

В России впервые в истории к рыночной организации переходит не аграрное деревенское, а городское индустриальное общество. Как осуществить маркетизацию городского индустриального общества с глубоким разделением труда и развитой системой потребностей, многие из которых порождены совсем другими обществами, – этого пока не знает никто, и в этом состоит главная проблема переходного процесса в России.

Осмысливая постсоветскую ситуацию в исторической плоскости развития рынка на Западе, мы должны прийти к естественному заключению: единовременный переход от госплановой экономики к рыночной очень мало вероятен. Речь идёт лишь о создании некоторых общих условий для того, чтобы формирование легального рыночного сектора началось и продолжилось, а скорость этого процесса определит жизнь.

Ясно, что прежде всего должна быть разрушена государственная монополия на собственность. Можно, если угодно, считать это введением частной собственности, хотя, разумеется, это старомодное понятие уже не покрывает реальных отношений собственности в современном обществе.

Далее, потенциальные собственники должны убедиться в том, что ни о какой экспроприации не может быть и речи. Одними заверениями этого сделать нельзя, нужен какой-то срок, чтобы воспоминания о произволе властей и антисобственнической государственной пропаганде изгладились из памяти экономических агентов.

Допустим, эти два условия выполнены: государственная монополия на собственность ликвидирована, а перестройка общественного настроения идёт своим чередом и даже продвинулась настолько, что частная предпринимательская активность не отягощена страхом.

Остаётся сам переход производственной активности в рыночный режим. Правительствам Рыжкова и Павлова практически не удалось даже начать какой-то постепенный переход. Возможно, они не знали, как это следует делать. Возможно, они лицемерили и просто тянули время, охраняя интересы тех, кто управлял государственной собственностью или паразитировал на ней. Так или иначе, они не сумели оправдать свою тормозящую работу какой-либо солидной и содержательной программой постепенной трансформации. Идея постепенного перехода к рынку оказалась окончательно скомпрометированной.

Правительство, зажатое между интересами старого административного сословия и наиболее громогласной частью общественного мнения, оказалось парализовано. Либерализация и приватизация пошли снизу, и тут же обнаружилось, что большая часть хозяйственного целого на денежный рынок выходить не спешит. Гони постепенность в дверь – она влезет в окно.

Обнаружились две тенденции, которых в свете исторического опыта и следовало ожидать. Во-первых, бартерный обмен. Во-вторых, экспансия иностранной твёрдой валюты. Обе эти тенденции свидетельствуют о том, что движение к свободному денежному рынку идёт, и его можно считать естественным.

Почему естественным? Потому что эти тенденции обеспечивают постепенность, а значит сохранение органичности процесса, выживание. Опять вспомним, как шла экспансия рыночного сектора в своё время на Западе. Если выводить из исторического прецедента доктрину, то нужно было бы ожидать (или предлагать) возврат, скажем, трёх четвертей советских семей на землю в условия натурального хозяйства. Оставшаяся четверть могла бы заняться производством на продажу предметов роскоши и услуг «люкс». Надо полагать, что теперь это не были бы пряности, скорее книги, аудио и видео, организации поездок за границу и так далее.

.jpg)

Конечно, подобный откат обратно к аграрному обществу можно представить, и при определённых обстоятельствах это даже возможно (например, при настоящем голоде в городах). Этот откат может даже найти себе красивую идеологическую упаковку в виде кооперативной идеологии чаяновского стиля с примесью зелёной идеологии и неорелигиозных элементов. Но подобный путь реально окажется на повестке дня только после того, как города и традиционная крупная промышленность постараются спастись сами. Они это и делают, прибегая к региональному бартеру.

Поразительно, что при всём различии эпох, культур и даже логик развития советское общество (в отличие от рыночных радикал-реформаторов) реагирует на кризис именно тем способом, каким реально-исторический Запад формировал рыночный сектор! Ведь региональный бартер – это структурный аналог натурального и локально-обменного хозяйства европейского Средневековья. Он образуется с тем, чтобы обеспечить обществу некоторый устойчивый фундамент на время, пока общество выносит, родит и вырастит рыночный сектор.

Рыночный сектор в современном понимании – это прежде всего денежный сектор. Какие деньги будут обеспечивать работу рыночного сектора? Сейчас рыночный сектор ассоциируется с инвалютным. Рубль вытесняется из рыночного сектора как инфляцией, так и бартером, который в свою очередь подстёгивается инфляцией. Хорошо это или плохо? Неизвестно. Важно, однако, другое – появление инвалюты символизирует, подчёркивает и обеспечивает разделение экономики на рыночный и нерыночный сектор.

Каковы будут отношения между ними, то есть как они будут сосуществовать и взаимодействовать? Что будет происходить с нерыночными секторами? Возможны два варианта.

Первый выглядит так: рыночный сектор будет постепенно, как воронка, втягивать в себя отдельные производства из нерыночного, либо оттягивать какую-то продукцию. Возможно, продукцию лучшего качества. Но не обязательно. На рынок может уйти и та продукция, которая избыточна в бартерном обороте и может оказаться очень дешёвой. Или же предприятия рыночного сектора могут поглощать каких-то участников бартерного контура.

Второй вариант. Нерыночный сектор может постепенно маркетизироваться и сам, по мере усложнения бартера. В этом случае в бартерном секторе могут возникнуть какие-то собственные полуденьги, не обязательно в монеарной форме. Между рыночными деньгами и нерыночными установится какой-то курс, на основе которого может затем произойти валютная унификация и объединение рынков.

Не следует, однако, думать, что подобная эволюция будет происходить автоматически. Экономика может остаться расколотой на два сектора. Вряд ли нерыночный сектор надолго законсервируется в виде бартерного. Но он может остаться на уровне подчинённого рынка, превратиться в «рынок бедноты». И таким образом возникнет «двойная экономика», столь характерная для третьего мира.

Рынок будет охватывать российскую экономику с той мерой постепенности, которую подскажет жизнь. Экономическая политика государства может ускорить этот процесс лишь отчасти. К этому надо быть готовым, ибо только понимание исторического темпа процесса может защитить как от иллюзии, так и от отчаяния.

Александр Кустарёв (Лондон).

Из журнала «Век XX и мир»

Ещё в главе «Наука - политика - практика»:

Можно ли обращаться с рынком в стиле «Даёшь!» (или о необходимость «охолонуться» массовому и научному рыночному сознанию)