Миф, в котором мы живём

Когда собираешься думать о будущем, надо начинать с того, каким образом следует это делать, как справиться с ошибками мышления. Причина непонимания чего-либо, как правило, это ошибки мышления, а не недостаточность фактов, как принято считать.

Для меня наука начинается с Фрэнсиса Бэкона. Не потому, что он одним из первых стал мыслить научно, а потому, что он первым заговорил об идолах человеческого мышления и создал каталог типичных мыслительных ошибок, связанных с непониманием всем обществом каких-то реалий по каким-то причинам.

Линия прогресса

Я думаю, что каждый период мировой истории имеет свой главный миф. Миф, в котором мы живём, на мой взгляд, идёт к нам из XIX века, это – идея линейного прогресса. Любое общество, как принято считать, идёт в своём развитии одним и тем же путём: путём прогресса – вперёд и выше. Каждое общество можно, таким образом, определить как более или менее развитое, и всё это – обязательно, бесповоротно, однозначно. И прекрасно. Значит, этично поддерживать такое развитие, его идею.

Вам кажется, что подобный образ мыслей характерен только для марксизма. Нет. Его истоки глубже, хотя он вошёл и в тот марксизм, который Энгельс и Каутский выстроили согласно своему пониманию. Так думала и научная общественность, которая в западном мире не участвовала в социалистическом движении.

И когда сегодня читаешь соображения о путях развития «третьего мира», приготовленные американскими советниками президенту, видишь, что они почти полностью сходятся с тем, что мог бы сказать по этому поводу Каутский (правда, он бы добавил: «во имя справедливости», они же утверждают: «во славу развития»). Логика одна и та же. Демиургом развития объявлен материализм. Все диктуют материальные нужды и материальные решения; остальное – рефлексия.

Осмысливая это в иной перспективе, обнаруживаешь: большие революции в истории человечества – это прежде всего изменения в способе мышления, потрясающий скачок в мышлении, а не в материальном мире. Думаю, в этом нет никакого сомнения: общество меняется каждый раз, когда происходят изменения в осмыслении реальности. И достаточно, чтобы такое изменение произошло в среде интеллектуальной элиты. Большинство же потом постепенно усваивает новое, пока оно не становится очередным догматом.

Так, в конце XVIII века перед учёными Европы встали две проблемы. К тому времени европейцам открылось нескончаемое количество обществ, каждый год корабли уходили и возвращались с сообщениями о новых народах и странах. Разнообразия стало слишком много, надо было его как-то организовать, ввести порядок в мироздание.

В то же время обратили внимание на нецикличные общественные процессы. До сих пор всё было ясно – жизнь шла, менялись люди, но общество на обозримом отрезке времени оставалось тем же. Индустриальная революция всё изменила. Появилось чувство необратимости хода развития. Опять нужно было каким-то образом всё согласовывать, увязывать и объяснять новую данность.

И вот решение было как будто бы найдено. Логика его была такая: почему общества непохожи? Потому что они развиваются и каждое находится на каком-то этапе одного и того же процесса. А что есть процесс? Это движение через разность. А отсюда следует объединить в одну линию этапы прогресса, тем самым решая мощные философские проблемы, с которыми не могли справиться по отдельности.

Решили так элегантно и просто, что это совершенно загипнотизировало человеческое мышление на сто пятьдесят лет. Мы ещё и сегодня не вполне вырвались из-под этого гипноза. Мощная идея стала сама себя определять. Факты стали вталкиваться в неё. Но в этом случае доказать можно было всё что угодно!

Так возникла и совсем особая этика, при которой развитие – хорошо, а неразвитие – плохо, и, значит, надо поддерживать развитие и сопротивляться всему тому, что не есть развитие с точки зрения идеи прогресса. А раз так, то можно и наступить сапогом на «лицо» части мира во имя будущего человечества. В наиболее абсолютном своём выражении такую мораль принял марксизм сталинского сорта.

То, что в бывшем Советском Союзе представлялось страшным именем «марксизм», на самом деле не марксизм, а перевёрнутая формула прогрессизма, принятая отнюдь не всеми марксистами. Она столь же сильно бьёт по попыткам понять мир как он есть с нашей стороны, сколь и с вашей. Для советской интеллигенции типично смотреть на Запад: «У нас не получилось, а на Западе получилось и, значит, надо учиться у них». Но с Запада берётся прогрессистское мышление, потому что оно вам ближе, – это тот же сталинизм, но без тоталитарности, без зверства.

И выходит, что вы, «советские», встаёте в очередь за теми, кто уже в тупике. Потому что для наиболее передовых учёных Запада совершенно ясно: с нашим капитализмом что-то не получилось. И если люди думают, что у нас всё в порядке, коль полны полки магазинов, то это – большое заблуждение. У нас всё капитально не в порядке.

Я уже упоминал о советниках президента США – они ведь хотели наилучшего пути для «третьего мира» и были уверены, что знают, каков он. Мы разгромили экономику Африки, ввели Латинскую Америку в долги, из которых ей не выбраться, – всё во имя их блага. Почему? Потому что мы помогали им развиваться. Развиваться на наш манер, согласно идее прогресса.

«Нечистая»? – сила!

Необходимо снять шоры, освободиться от гипноза идеи прогресса. Надо думать о других возможностях. О каких?

Во-первых, мне ясно, что мир не идёт от неограниченного количества разнообразия к одному окончательному монолиту. Он идёт от неограниченного количества разностей к неограниченному количеству разностей. Многосложность мира не уменьшается, не исчезает.

Во-вторых, мне ясно, что распространённый принцип сведения сложной реальности к единственному, пусть даже важному, признаку неправилен. Я назвал его «принципом пальца Мидаса».

Как вы помните, бог наказал Мидаса за жадность способностью обращать всё одним своим прикосновением в золото, отчего тот и погиб, окружённый грудами металла. Вот так и мы, если обнаруживаем в хозяйственной системе элементы капитализма, значит, говорим, что она вся – капитализм.

На самом деле что такое, скажем, крестьянин в Индии, где есть большие капиталистические заводы? Капитализм «притронулся пальцем» и к крестьянам Индии, но это вовсе не значит, что они действуют по-капиталистически. Главное для них – самоудержаться, способность автономного самовоспроизводства.

С этой точки зрения, я думаю, вообще интересно посмотреть на так называемые маргинальные формы, потому что часто бывает, что именно в них и заключаются ростки будущего.

У учёных есть привычка думать в логике двух полюсов «или – или»: или государственная, или частная собственность, или понемногу того и другого. То, что не вписывается в уже существующие рамки представлений – «эксполярная» реальность – сбрасывается со счетов. В то же время для меня совершенно ясно, что наиболее сильными оказались те общества, где развита смешанная, «нечистая», эксполярная экономика.

У японцев экономика, если можно так сказать, более эксполярна, и они продвигаются быстрее, чем американцы. Или иной пример. Англия куда более капиталистическая страна, чем Италия, в которой можно видеть большее разнообразие форм ведения хозяйства. Итальянцы отставали от нас, англичан, имели доход чуть ли не вполовину меньше нашего, а теперь они перегнали нас (с чем мы смириться, конечно, уж никак не можем).

С моей точки зрения, «чистые» формы хуже «нечистых». Тем не менее в науке предпочтение отдаётся первым, потому что логики любят играть именно ими и где-то в глубине души считают, что чем чище форма, тем она лучше. Приятней.

Вера в чистоту формы, предпочтение её всему другому – это самое типичное «искривление», «излом» реальности в угоду и на потребу логике. «Чистота», между тем, невозможна, если мы имеем дело с развитием. Чистота – это в некотором смысле окончательность, исчерпанность, тупик. Я говорю не о «чистоте результата», а о «нечистоте», которая никогда «чистотой» стать не сможет. Именно многообразие форм увеличивает скорость развития и его качественность.

Говоря о разнообразных формах и путях развития государств и народов, стоит сказать особо и о рузвельтовском «новом курсе». Типично советский взгляд, что это – смягчённый капитализм. Но «новый курс» – нечто иное, и то, что он реализован в стране, где капитализм – главенствующий тип экономики, ровно ничего не значит. Когда люди вкладывают миллионы фунтов в то, что не может дать дохода, лишь ощущая огромную ответственность за судьбу мира, – это с точки зрения чистой модели капитализма не капитализм. И не след втискивать «новый курс» в эту схему. Просто капитализм, чтобы развитие продолжалось, становится «нечистой» формой.

Общий вывод напрашивается сам по себе: иное всегда дано. В том же месте и в то же время.

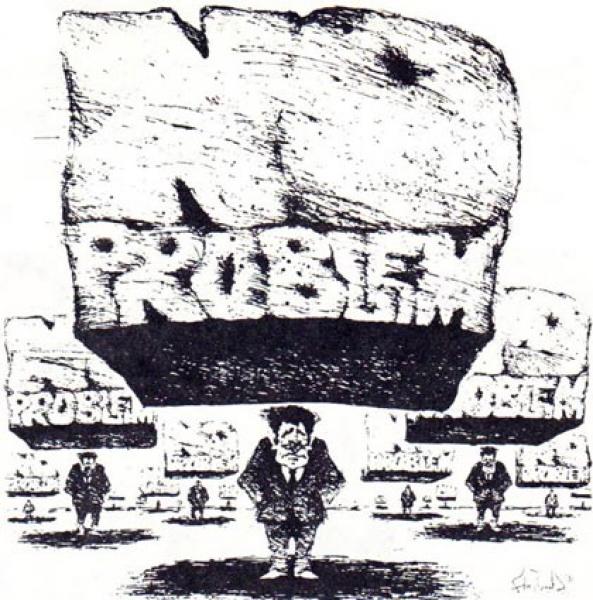

.jpg)

Вперёд и выше? Автор рисунка: С. Тюнин

Россия: из Третьего Рима – в «третий мир»?

Типичная ошибка, которую я вижу у очень многих советских учёных сегодня, – это так называемый «сталинизм наоборот». Логика такова: если сталинизм оказался тупиком, есть какая-то другая окончательная всепобеждающая теория, которая-то и выведет из кризиса. То же самое, но с обратным знаком. Для большинства специалистов «идолом сознания» служит свободный рынок. По-моему, это серьёзное заблуждение.

На Западе сегодня нет свободного рынка. Его нет уже давно, несколько поколений, и сила развития как раз в том и состоит, что его нет. Нет также и несвободного рынка. Есть комбинация, «нечистая» форма. А у вас кидаются из чистой формы госсоциализма (которая, правда, никогда не существовала) в чистую форму открытого рынка, который уже не существует.

Единственное место, где я нахожу чистый рынок, – это Парагвай или некоторые учебники по экономике. У вас часто говорят о втором эшелоне развития капитализма и Россию относят к нему, как и Японию. Но работы ряда учёных, посвящённые «третьему миру», с шестидесятых примерно годов показали, что процессы в этих странах отнюдь не повторяют происходившее в западном мире.

Так, Россия в начале столетия оказалась первой «развивающейся» страной (факт, впервые осознанный во время революции 1905 года). Сначала, исходя из тезиса, что Россия, по всеобщему убеждению, отсталая страна, решили, что 1905 год её – это 1848 год Европы. И революционеры и контрреволюционеры посему дружно ожидали революции в городах и сопротивления ей со стороны консервативной деревни. Ожидали революции в центрах и контрреволюции на окраинах, ведь революция 1848 года была революцией городов, но 1905 год в России – это полное наоборот: чрезвычайно революционным было именно крестьянство.

В конце концов это признали и революционеры и их противники. Осмысление происходящего сделано Столыпиным справа, Лениным и Троцким – слева. Это был первый гигантский шаг в развитии теории «третьего мира». «Неевропейскость» российской революции 1905 года объясняется не опозданием развития, а другим качеством, другим течением процессов.

И если сравнить путь России с судьбами стран «третьего мира», то, на мой взгляд, многое объяснится естественным образом.

.jpg)

Иное всегда дано. В том же месте и в то же время. Это посылка нелинейного, непрогрессистского мышления. Автор фото: И. Яковлев

О кощунственном разнообразии

Вера в однолинейность абсурдна, потому что сама природа демонстрирует нам на каждом шагу великое многообразие форм. Надо было совершенно оторвать себя от неё, чтобы не видеть, не чувствовать этого. Надо было всё поставить вверх тормашками, что, конечно, удалось с лихвой.

А если всё-таки человек выглядывал в окно и замечал великое разнообразие и кощунственная мысль об ошибочности выбора приходила в его голову, ему объясняли, что видение субъективно. А раз так, то опять всё в порядке – всё упрощалось. Базой удачи, основой будущего лучшего мира становилось упрощение.

Один большой фаланстер, одно общество и весь мир – единый, прекрасный, достигший последней стадии прогрессирующего развития, – придумали не утописты, как можно предположить, а учёные. Это миф учёных.

Учёные любят простоту, потому что простота – центральный элемент работы каждого исследователя. Простое необходимо. Оно помогает понять предмет, с ним можно работать, но только большинство людей после построения упрощённой модели забывает вернуться к действительности.

Думаю, мы идём к кризису аналитического мышления. Этот кризис поможет нам избавиться от многих несостоятельных экономических теорий, переосмыслить то, что сегодня кажется очевидным.

Из журнала «Знание – сила». Теодор Шанин, профессор Манчестерского университета

Ещё в главе «Наука - политика - практика»:

Миф, в котором мы живём