«Кризис национальных отношений в СССР»: кризиснее не бывает

Если сравнить наше многонациональное общество с больным, на которого обрушилась тьма разновеликих хворей, то политиков можно уподобить консилиуму врачей. И как предлагаемые медиками способы лечения зависят от правильно поставленного диагноза, так и варианты разрешения национального вопроса определяются пониманием причин обострения национальных противоречий.

Что затрудняет адекватное видение ситуации? Прежде всего, изъяны понятийного аппарата. Само понятие «нация» крайне многозначно и в силу этого неопределённо. К тому же сведение национальных проблем к их чисто этническим аспектам не позволяет увидеть в истинном свете сути этих проблем. Понятийная путаница ведёт к путанице лозунговой.

Так, в призывах к защите национальных прав в одном случае имеются в виду коллективные права этноса, в другом – права личности, к тому или иному этносу принадлежащей, что не одно и то же. Когда такую путаницу допускает некий типологизированный обыватель, это простительно. Когда же этим грешат (обдуманно?) средства массовой информации или политики, от которых исходят судьбоносные (как они сами любят выражаться) решения, это весьма не безобидно.

Стоит ли пугаться политизации национальных отношений?

Понятие «нация» иногда кажется чем-то вроде мифического Протея, непрерывно меняющего своё обличье, но эта поливалентность термина отражает многомерность и структурную сложность нации как таковой.

Для понимания механизмов групповой деятельности как единого целого очень существенны способы восприятия себя и других социальных групп. Опорные его точки – культурные маркеры этнических границ. Даже второстепенные отличия могут выполнять роль организующего принципа, если на их основе формируется психологическая общность, психологический стержень этнического самосознания.

По мнению Б. Ф. Поршнева, психологические механизмы, связанные с противопоставлением этнических «мы» – «они», – одни из наиболее древних. Они напрямую связаны со сферой бессознательного и крайне устойчивы. Этническая оппозиция «мы» – «они» своего рода эмоциональная призма, через которую преломляется осознание действительных и мнимых причин возникновения и обострения национальных проблем.

Ущемление интересов этнического «мы», пусть даже символическое или мнимое, неизбежно окрашивается эмоционально и даёт неожиданную взрывную реакцию.

Интегрировать все факторы развития нации (как социального организма), помочь осознать и сформулировать национальные приоритеты – всегдашнее дело политики.

Отсюда вполне объяснима политизация национальных движений, как понятно и то, что политические проекты, касающиеся национальных отношений, должны решать сразу несколько задач, вытекающих из структуры нации: сохранение и культивирование этнокультурного своеобразия народа; обеспечение оптимальной меры инноваций при сохранении преемственности развития этого народа и т. п.

Сами проекты предполагают проверку новых политических сил и серьёзность намерений их элиты. Они должны давать им шанс на реализацию своих концепций.

Гарантий, что новые лидеры справятся с этими задачами эффективнее прежних, нет. Однако нежизненность старых схем национальной политики сегодня совершенно очевидна. Как говорится, терять нечего.

.jpg)

Счастлив тот народ, у которого исписаны ещё не все страницы в книге его истории. Томас Карлейль

.jpg)

.jpg)

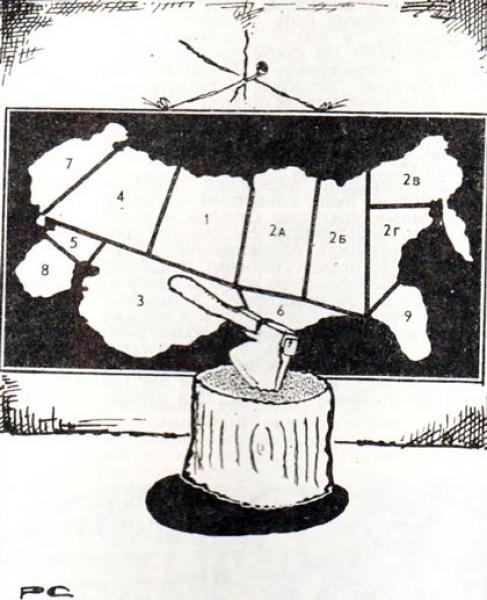

Автор рисунка: А. Червяков

«Милы» дети отцов народов

По сей день в теории и на практике ощущается действие идей, давших России и СССР плеяду отцов народа. Речь идёт прежде всего о повышенном внимании к логике исторического процесса, плавно переходящем в фатализм.

«...Естественная и неизбежная участь... умирающих наций состоит в том, чтобы дать завершиться этому процессу разложения и поглощения более сильными

соседями , – экстраполирует в будущее тенденцию, прослеженную в жизни чехов, басков, валлонов XIX века, Ф. Энгельс.

Подобная ориентация на процессы интернационализации (слияния) оборачивается недооценкой их противоречивости, игнорированием возможности оживления инонаправленных тенденций.

Кроме того, вульгарно-классовый метод, принятый «на вооружение» «боевым авангардом» советского народа, сводит национальный фактор до классового. Короче говоря, единственной активной стороной социальных и политических изменений полагается класс, организованный в партию.

«...Волю нации выражает трудящееся большинство нации, а не её буржуазия. Поэтому было бы правильнее сказать, что мы признаём не право нации на самоопределение, а право трудящегося большинства нации», – формулировал этот взгляд И. И. Бухарин. Идейной основой национальной политики в СССР оказались сталинские представления о нации как рудименте старого мира, сохраняющейся по инерции в общественной форме, которую можно и нужно изменять согласно политической целесообразности.

Все элементы национальной жизни, которые не укладывались в прокрустово ложе таких «теорий», лишались права на существование как «буржуазные», «антисоветские», «националистические». Достаточно вспомнить о судьбе арабской графики в культуре мусульманских народов, о выборе тем и героев поэзии русских крестьянских поэтов, о попытках создания алфавитов для бесписьменных народов или о драматической борьбе белорусских филологов, защищавших чистоту родного языка.

Наконец, нужно сказать и о том, что тотальное огосударствление национальной жизни, концепция «государственного народа» получили широкое распространение при решении национального вопроса именно в то время.

Вот один лишь из многих тогдашних «исследовательских» перлов: «Создание национальных округов для малых народов Севера подняло их на высшую ступень, на положение государственных народностей», – писал С. М. Диманштейн в работе «Национальная политика Советской власти и Сталинская конституция» (1937 год).

Нужно ли говорить, как непросто раскрутить маховик действия всех этих редчайшей пробы идей в обратную сторону.

.jpg)

.jpg)

Человечность и доброта никогда ещё не подрывали выдержки и не ослабляли воли свободного народа; нация не нуждается в жестокости, чтобы быть стойкой. Франклин Рузвельт

О национально-политических стратегиях, или кое-что о памяти...

Не претендуя на детальную характеристику той или иной идеологии или политики, лежащих в основе предлагаемых вариантов обновления национальных отношений, остановимся на узловых и наиболее дискуссионных вопросах.

Одна из серьёзнейших сторон проблемы связана с отношением к прошлому. Здесь следует различать оценку политической составляющей (социалистического выбора, советской власти, марксизма-ленинизма и т. п.) и отношения к традициям иного плана: этническим, социокультурным, государственным.

Идеология одних движений отвергает большевизм и социализм как губительный для нации и государства эксперимент и пытается найти источник возрождения нормальной жизни в тысячелетних традициях, этнической культуре, религиозных устоях. Другие отрешаются и от социализма, и от социокультурных традиций как несовместимых с идеалами ускоренной вестернизации.

Апелляции к истории народов порой только углубляют конфликт, заставляя обращаться к ценностям, многие из которых трудно совмещаются. Так, воспоминания о временах независимой меньшевистской Грузии у осетин и абхазцев вызывают совсем не те же реминисценции, что у грузин. Или, скажем, тезис о включении в состав России или СССР какого-либо из национальных образований также приобретает разную эмоциональную окраску у представителей разных наций и политических партий.

Другой аспект проблемы – степень этничности. Здесь спектр возможных позиций простирается от приоритета прав человека над классовыми и национальными ценностями до этнократических утверждений о преимуществе коренного населения над некоренным (1).

В контексте некоторых политических стратегий противопоставление «коренных» и «мигрантов» есть не что иное, как политически рассчитанный приём деморализации противников национальных суверенитетов путём приписывания этнической категории несвойственных ей функций – быть псевдообоснованием больших гражданских, политических, экономических прав, чем те, что имеют другие национальные группы.

.jpg)

Пограничное состояние. Автор рисунка: А. Левитин

Обращение к этническому самосознанию эффективно как взбадривающее население средство поддержки некоторых обновленческих проектов. Оборотная же, негативная сторона этого подхода – возникновение сильной этнической же оппозиции, провоцирование конфликтов и отчуждение от ориентированных на национальные приоритеты иноэтнических сил.

Химеры мононациональной государственности могут быть реализованы только очень дорогой ценой – насилием, превращением сотен тысяч людей в беженцев. Увы, картина, ставшая уже привычной.

Третья сторона проблемы – определение вариантов распределения собственности и власти в какой-либо республике или ином национальном образовании. Сегодня просматриваются варианты отнюдь не однозначные: от наделения собственностью лишь граждан независимой республики, могущих доказать, что их предки жили в данном регионе десятки лет тому назад, до сохранения для всего населения республики привычного жизнеуклада.

Четвёртый аспект – отношение к национально-территориальному устройству: от сепаратизма до возрождения унитарных моделей.

Пятый – соотнесённость тех или иных концепций с общемировым цивилизационным контекстом. Вопросы о способах, формах, темпах включения в мировую цивилизацию, мировое разделение труда тесно связаны с динамикой этнополитического развития страны.

Некоторые стратегии заинтересованы в изоляционизме, другие в разной степени поддерживают включённость в мировое хозяйство. В последнем случае ставка делается или на диаспору, или на интернационализацию инспирируемого ими же конфликта и привлечение к нему внимания международных организаций и общественности.

При всей сложности ситуации в стране понять реальный механизм динамики национального фактора можно, лишь ответив на вопрос: какая социальная сила с какой политической программой станет в том или ином регионе естественным и авторитетным выразителем национальных интересов? Будет ли она навязывать свои интересы другим социальным группам или гармонично согласовывать их между собой?

Александр Юсуповский. Из журнала «Свободная мысль»

.jpg)

Командир! Здесь подозрительный от суверенных соседей. Твердит, что будет говорить только с Волком. Автор рисунка: В. Ненашев

***

1 – В международном праве термин «коренное население» применяется к лицам, «входящим в состав населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни в независимых странах, и находящимся на менее высокой социально-экономической стадии развития, чем остальная часть общегосударственного коллектива, и правовое положение которых регулируется частично или полностью их собственными обычаями, традициями или же особым законодательством» (Конвенция Международной Организации Труда № 107).

Ещё в главе «Семья - нация - страна»:

«Кризис национальных отношений в СССР»: кризиснее не бывает