Кратократия

«огромный червь, железными зубами

схвативший лист и прянувший во тьму

....................над садом

шёл смутный шорох тысячи смертей.

Природа, обернувшаяся адом,

свои дела вершила без затей.

Жук ел траву, жука клевала птица,

хорёк пил мозг из птичьей головы,

и страхом перекошенные лица

ночных существ смотрели из травы.

И. Заболоцкий

Социальная машина времени, или об основах социальной герпетологии

Что такое бикамеральность мозга? Как считает психолог Дж. Джеймс, такое явление, как целостность личности (или целостная личность), возникло в истории человеческого рода на удивление недавно, в Европе – не ранее трёх – двух с половиной тысяч лет назад. Связано это было с появлением и развитием письменности и соответствующим усложнением культуры (1).

До этого два полушария мозга – левое и правое – в определении социального поведения действовали относительно независимо друг от друга: речь могла генерироваться правым полушарием, а восприниматься левым. Это и есть бикамеральность мозга и, по сути, раздвоенность, расщеплённость личности (как индивидуальности). Сигналы, передающиеся из правого полушария, выступали средством социальной регуляции поведения коллективистского типа («культура стыда») и действий, в которых не предполагалось самоанализа. Например, герои «Илиады» не размышляли и не анализировали, за них это делали боги (2).

Исторически конец бикамеральному мышлению и связанному с ним поведению, считает Джеймс, пришёл примерно в VII веке до нашей зры, что нашло отражение в изменениях значения слов «псюхэ» и «сома».

Если первоначально их значением было «жизнь», «живое состояние» и «труп», «неживое состояние», то с Пифагора значение этих слов изменилось: «душа» и «тело». Это было отражением изменений в поведении, обусловленным возникновением самосознания и потенциала «культуры совести».

Здесь в психологическую схему Джеймса необходимо ввести социальное и историческое измерение, и тогда окажется, что потенциал «культуры стыда» и полное преодоление бикамеральности, социальной расщеплённости индивида происходит лишь с возникновением христианства. Только тогда индивид становится (благодаря самостоятельному и коллективно неопосредованному отношению к Богу) целостной социальной монадой, личностью.

До тех пор, пока поведение индивида определяет полис, коллектив, тот потенциал культурно-психологического преодоления бикамеральности, личности на пути к её целостности (потенциал, создающийся письменностью и письменной, невербальной культурой, которая снимает поведенческие проявления противоречия между полушариями мозга), – это, действительно, только возможность, реальность же – социальный индивид полиса, «расщеплённый» коллективом.

Гипотеза Джеймса эвристически плодотворна для анализа кратократического общества. В нём поведенческое проявление обратной связи между правым и левым полушарием блокируется социальной системой, её институтами. Кратократия принимает на себя ту функцию, которую в гомеровской Греции и для героев «Илиады» выполняли боги.

Человек видит белое, но кратократия, монополизировав социальную власть над левым полушарием и «отключив» правое, «командует»: «чёрное». И человек видит (или делает вид, что видит) «чёрное» (или действует так, как будто он видит «чёрное»; вчера «Троцкий – герой революции», сегодня «Троцкий – бешеная собака»). В социальном поведении кратократия, таким образом, отбрасывает общество (и, кстати, самоё себя) в историческое прошлое, в период, который на эволюционной шкале соответствует не только дохристианскому, но и доантичному, поздневарварскому времени (грубые, нецивилизованные формы язычества). Такое «социальное омоложение», впадание в «социальное детство» есть не что иное, как проявление субъектной деградации.

Результаты функциональной, социокультурной бикамеральности и рептильности проявляются по-разному: в немотивированных преступлениях, по которым, согласно статистике, СССР обогнал многие другие страны, в генетическом страхе перед начальством, будь то директор завода или продавец, и многом другом. Такое явление, как советская очередь, – это классический пример комбинации различных поведенческих форм бикамеральности и рептильности, их проявлений в виде немотивированного (внешне) хамства, упора на силу и страх перед начальством (в виде продавца).

Если кратократия отбрасывает человека как знаковое существо на дописьменный уровень, то как биосоциальное существо она смещает его (вместе с собой) в сторону биологического края биосоциального спектра, подталкивая его к уровню «социальных животных».

Если согласиться с Ю. Плюсниным, автором интересной и эвристически плодотворной работы «Проблемы биосоциальной эволюции» (Новосибирск: Наука. – 1990) в том, что социальные формы существуют независимо (я бы сказал: относительно независимо) от биологических (хотя согласно «правилу Эспинаса» нет несоциальных животных) и обладают своей – не столько эволюцией, сколько историей, то воспроизведение в человеческом обществе социальных черт и отношений нечеловеческого типа, регресс социальности при физической неизменности носителей («бабуинизация», «муравьизация» и так далее общества) явление вполне реальное и объяснимое.

В немалой степени регрессу социальности, функциональному воспроизведению таких её типов, которые эволюционно, по содержанию соответствуют формам безразвитого мозга и соответствующих ему форм поведения, возможно, способствует такое действие социокультурных механизмов кратократического общества, которые усиливают значение так называемого «рептильного мозга».

Не буду вдаваться в детали, а просто отошлю читателя к работе К. Сагана «Драконы Эдема» (М.: Знание. – 1986) (3), где популярно изложена концепция «триединого мозга» П. Мак-Лина. Согласно Мак-Лину, его идее (кажущейся мне очень плодотворной, пусть и не разделяемой многими учёными), мозг человека состоит из трёх «шаров» (сравните с двумя привычными полушариями). Каждый «шар» вложен в другой подобно матрёшке.

В центре «матрёшки» – самый древний мозг, рептильный (или Р-комплекс); вокруг него расположен лимбический мозг; вокруг последнего – неокортекс (новая кора). Эволюционно новые системы надстраивались на старые. Р-комплекс – весьма давнее «завоевание» рептилий; лимбическая система, возникшая около 150 миллионов лет назад, – это, в своём оформленном виде, по-видимому, «достижение» млекопитающих; наконец, неокортекс – последнее эволюционное приобретение мозга, «заслуга» человека.

Сопоставьте функции неокортекса и лимбического мозга с функциями мозга рептильного. Новая кора «отвечает» прежде всего за специфически человеческие познавательные усилия, считает Мак-Лин; сюда включается предвидение событий, сопереживания, использование знаков и так далее. Наконец, предполагается, что лобные доли мозга осуществляют контроль над хождением на двух ногах.

.jpg)

Не так ли мозгуют в коридорах власти? Автор рисунка: Е. Флисак (Польша)

Лимбическая система, в глубине которой находится гипофиз, генерирует, согласно гипотезе, сильные, яркие эмоции, связанные с радостью открытий нового, с эстетическим восприятием мира. Она «ответственна» за альтруистическое поведение, устную речь, восприятие вкуса, творчества, сексуальные функции.

«Рептильный мозг» играет важную роль в агрессивном ритуальном и территориальном поведении, в ритуализованном поведении вообще, в установлении социальной иерархии (в том числе через половое поведение). Здесь нет ярких эмоций: для «рептилии» «характерны не бурные страсти и саднящие душу противоречия, а послушное и бесстрастное осуществление любого поведения, диктуемого генами или мозгом» (4).

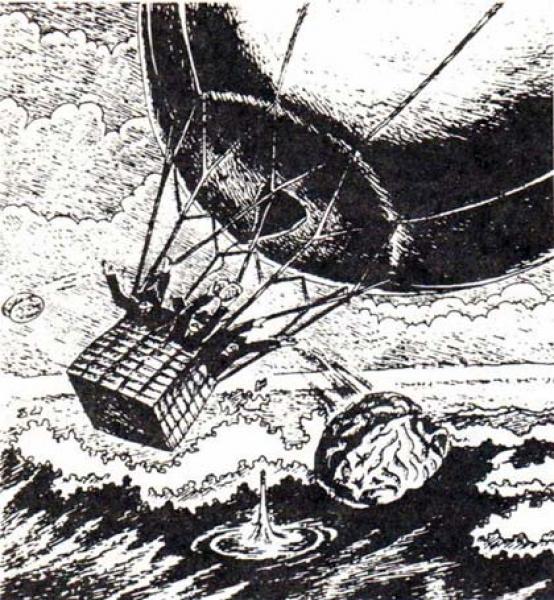

.jpg)

Моя птичка...

«Общественный кабинет доктора «Калигари»: кратократ, гомократ, гомозавр

Что случается, когда социальная система берёт под контроль, во-первых, мысль, познание человека (то есть ограничивает социальные проявления и результаты деятельности функций преимущественно новой коры), во-вторых, контролирует такие социальные факторы, как эмоции, творчество, религиозное чувство, «управляемые» лимбическим мозгом?

Ясно, что в подобной ситуации социокультурной приглушённости этих двух «наслоений» решающую роль начинают играть те формы социальных действий, за которые отвечает P-комплекс: послушное, ритуализированное, порой агрессивное поведение. Если при этом учесть, что данное общество сознательно, с самых ранних фаз социализации насаждает иерархию, бездумное, беспрекословное подчинение и ритуал, а также культивирует агрессивное отношение («образ врага»), то значение форм, управляемых «рептильным мозгом» (и, следовательно, социальная роль этого блока), многократно увеличивает своё значение.

Как говорится, с прибытием! С прибытием в новый прекрасный мир социальных рептилий! Кажется невероятным? Но почему же? Представим себе эпилептический припадок (qrand mal), который уже упоминаемый Саган сравнивает с «электрическим штормом», «отключающим», «обесточивающим» значительную часть мозга так, что остаются действующими только самые древние его части. Это отбрасывает человека на сотни миллионов лет назад.

Ну а что же говорить о нашем «социальном шторме», не «отключающем», а разрушающем многие достижения человеческой социальности? Эдакий социальный эпилептический припадок длиной в семь десятилетий. Разве его последствия не сравнимо-эквивалентны, только уже не на индивидуальном, а на макросоциальном уровне?

Разве в результате его не возникает ацефальное (безмозглое, «безголовое») общество, то есть такое идеально-типовое, официальное воспроизводство которого как бы отключает (социально-поведенчески) некоторые важные функции головного мозга, сводит многие формы жизнепроявлений, действий к условным рефлексам?

Всё это можно назвать попыткой кратократии совершить фантастический эксперимент: создать социальную организацию уровня высших приматов из существ, функционально низведённых до уровня рептилий. По сравнению с этим поворот рек вспять – пустячные шалости.

Созданная кратократией особь – это даже не социальная крыса, а нечто более дерзновенное – социальная ящерица, социальный варан, социальный динозавр, короче, существо с холодной кровью. Действительно, кратократы и коммунитарии, подтверждая «температурные качества» своей крови, хладнокровно уничтожали в лагерях, во время войны и так далее людей – своих и чужих. Впрочем, носители рептильного мозга не способны делить людей на «своих» и «чужих», в лучшем случае – на «наших» и «ненаших», причём эти определения ситуативны. Вспомним «резню» в верхушке в 30-е годы! Мезозой в разгаре? Или уже рубеж кайнозоя и – юный креодонт впереди?

Рептилии – крокодил или змея с немигающим взглядом, заглатывающие жертвы. Немигающие, змеиные глаза Берии. Эта аналогия пришла в голову не случайно. Суды над Каменевым, Зиновьевым, Радеком и так далее – что это, как не ристалища, на которых большие горгозавры пожирают малых? Короче, пир победителей. И если победители – рептилии, то, быть может, угнетаемых следует довести до положения социальных амфибий, рыб, растений.

Вообще, некоторая биоиерархия кратократического общества просматривается. Социальные курицы, социальные сороконожки – Б. Ямпольский нашёл очень точное определение. «Социальная крыса», «социальная рептилия» – это не «красные словечки» и не метафоры, а определения. Мы вышли здесь на очень серьёзную проблему, над которой стоит подумать не только из научного интереса, но и в целях самосохранения общества, человека: кто предупреждён, тот вооружён.

Примем в качестве рабочей гипотезы тот факт, что форма социальности, социальной организации отнюдь не жёстко связана с биологической морфологией своего носителя, что он лишь задаёт «коридор возможностей», в рамках которого эта социальность обладает большей или меньшей автономией. И в тех же рамках колеблется от более простых к более сложным формам и наоборот, имея собственную логику и собственную историю. Что это так, свидетельствует анализ человеческого общества, конкретные исследования, подтверждения в пользу такой гипотезы.

Социальная группа (например, группа студентов на занятиях, производственный коллектив, с одной стороны, и толпа – с другой. Биологический носитель – один и тот же. Уровни социальной организации, степень значимости индивида, его автономия по отношению к группе – различны). Превращение организации в толпу, к примеру, паническое бегство роты в бою, давка разбегающихся демонстрантов, погром и тому подобное, означает возвращение в прошлое по линии социальности на много «ходов назад» при одном и том же носителе этой социальности.

.jpg)

Фрагмент из Кратозавриады

Замечу, что с конца XIX века исследователи социального и политического поведения масс всё чаще писали о роли подсознания и бессознательного в этом поведении. Отчасти это была реакция на рационализм социальных теорий XIX столетия, отчасти – протест против вульгарного материализма.

Однако, на мой взгляд, переход от социального действия непосредственно к сознанию (или подсознанию) означает логическую ошибку, в основе которой лежит методологически и аналитически неоправданный перескок через «находящуюся» между действием и сознанием социальность.

За той или иной структурой сознания, за тем или иным соотношением сознания и подсознания, сознательного и бессознательного скрывается тот или иной тип социальности.

В этом смысле социальные движения или политическая борьба – это не схватки различных форм и структур сознания и бессознательного, а взаимодействие различных форм социальности. Последняя не сводится только к производственным или классовым функциям, а представляет собой более сложный комплекс сущностей и форм. Её анализ и постановка в центр исследования позволяет избежать как различных вульгарных форм тех или иных подходов, так и различных форм упрощения – экономического, психологического и других.

Итак, скажем о кратократии с точки зрения того, чего коснулись в данном разговоре. Кратократия – это невиданный эксперимент по овладению социальностью человека, по отделению её как функции от биосоциального содержания с дальнейшими её модификациями в нужном направлении посредством социокультурного, корректирующе-поведенческого (sur- veiller et punir!) блокирования действия определённых частей мозга; посредством такого воспитания и такой коррекции поведения, которые сводят социальное действие к ритуалу и бездумному послушанию.

Кратократия есть исторически максимальный тип отчуждения социальности от биосоциального носителя, форма организации социальности как голой функции, «отнятой» у человека и противопоставленной ему и окружающей природе как враждебному содержанию. Это социальная машина времени, запрограммированная, правда, на поездки в прошлое.

Но! Здесь необходимо подчеркнуть: в социальном семидесятилетием эксперименте большую и часто активную роль играл народ, он помогал запускать совсоцмашину и, уж точно, подталкивал и радостно дёргал за ручки этой машины. Можно, конечно, сказать, что это был не народ, а коммунитарии, однако необходимо иметь в виду, что в реальности, в повседневном поведении народ всегда или почти всегда коммунитарен и нередко очень трудно отделить коммунитарные формы социальности от других, когда речь идёт о поведении угнетённых и эксплуатируемых групп. Это – во-первых.

Во-вторых, различение того или иного лика, в котором выступает народ, часто носит оценочный характер. Если его действия соответствуют представлениям о добре и рациональности той или иной группы, тех или иных лиц, то коллектив-действователь объявляется «народом», если нет – «толпой», «чернью». Но чаще всего в одних и тех же случаях при различных оценках мы имеем один и тот же тип действия – всплеск (или выброс) коммунитарной социальной энергии, подавляющей проявления других форм социальности. В-третьих, если говорить о длительных периодах социального распада и нового классообразования, то ясно, что на первый план в самом поведении народа выходят как раз коммунитарные формы (а если они имеют хорошую почву и длительную традицию, то тем более).

Следует признать, что именно народ в процессе своей трансформации создал в конкретных российских условиях ситуацию, адекватным выходом из которой и стала кратократия. Более того, в значительной степени создал саму кратократию. Как знать, быть может, самая страшная власть – это власть народа над самим собой. В более узком смысле – власть коммунитарной социальности над самой собою, не опосредованная никакими особыми институтами, ничем, кроме «сконденсированной» же, «сгущённой» коммунитарной социальности в отрицательно-снятом виде – (кратократии) неограниченная.

Если это так, то один из главных уроков, преподнесённых обществами советского типа, заключается в том, что народ должен научиться опасаться самого себя вообще и как носителя коммунитарной социальности в частности, а также тех сил и лидеров, которые представляют эти формы в их «сгущённом», «сконденсированном», «квинтэссенциальном» виде. Осознание этого урока особенно важно сейчас, когда не только Россия, но и мир, похоже, вступает в период катаклизмов, то есть повышенной активности коммунитарной социальности, её социальной энергии.

Можно было бы порассуждать на тему, что такое человек, планировавшийся кратократией в советском обществе (речь идёт о логической, функциональной модели, об идеальном типе); о том, представляет ли он собой единственную форму homo cratocraticus (гомократа). Или же это частная форма гомократа, а первая была «опробована» в России в виде того, что Г. Федотов назвал московским русским человеком? Есть ли сам гомократ самостоятельный тип или это частный вариант гомозавра, человекоящера? Но это уже область догадок и социологических фантазий.

Как бы там ни было, мы подошли на примере советского общества к проблеме нетождественности человека (Homo) самому себе как социальному существу, к проблеме истории (а не эволюции) социальности человека и её изменениям в зависимости от общества, культуры, ситуации. Эта проблема по сути представляет собой целое научное направление, которое надо развивать, хотя бы для того, чтобы в будущем homo sapiens не был растоптан homo robustus (человек сильный) и homo saurus (гомозавр).

Конструкторские попытки кратократии в целом провалились, по крайней мере, пока провалились (специфически и относительно). Но значит ли это, что такие попытки никогда более не будут предприняты в истории или всегда провалятся? Я далёк от оптимизма по этому поводу. Как это там у Чапека из «Войны с саламандрами»: «Они приходят как тысяча масок без лиц». Пока ясно, что в принципе нужно не так много – сбросить полностью социальные скрепы, чтобы превратить homo sapiens в homo cratocraticus, а затем – в homo robustus. И такое сбрасывание может произойти в результате социальных катаклизмов, когда человек может оказаться перед проблемой выживания в трущобах разрушенных городов.

Таким образом, логически (но вовсе не обязательно – исторически) линия развития (субъектной деградации, регресса) кратократии ведёт к зоосоциальным иерархиям по типу бабуинов и так далее. Кратократия как шаг в сторону бабуинизации человека – не слабо? Homo robustus – «человек сильный» (строящий все свои связи только на отношениях силы и страха, исповедующий лишь одну ценность – силу и инстинкт жизни) кому-то может показаться социальной фантазией. Ну а разве наши тюрьма и армия не воспроизводят такой тип человека посредством зонной иерархии и дедовщины. И разве это удивительно?

.jpg)

Вперёд, господарищи! Автор рисунка: А. Меринов

Андрей Фурсов

***

1 – Соглашаясь с Джеймсом в целом, отмечу, что в данном случае речь должна идти о европейском человеке и европейской цивилизации. В неевропейских цивилизациях – иной тип личности, не столько целостность, монада, сколько более или менее развёрнутый социальный контекст. VIII-VII века до н.э. – это как раз время распространения письменности на европейской (древнегреческой) периферии средиземноморского мира.

2 – Подр. см.: Ф. Блум, А. Лейзерсон, Л. Хофстедтер. Мозг, разум и поведение. – М.: Мир – 1988 г. – с.192

3 – Особый интерес вызывает глава «Мозг и колесница» (с. 57-89), материал которой использован ниже.

4 – Хаган К. Драконы Эдема. – С.70

Ещё в главе «Прошлое - нстоящее - будущее»:

У конца «третьей эпохи» (к практической теории социальной эсхатологии)

Кратократия

Нострадамус XX века? (Парадоксальные идеи и прогнозы Жана Гимпела)