Карамазовская загадка

Достоевский и дети

Как на качелях бросало Достоевского российское общественное мнение: вверх – вниз, вверх...

Сейчас-то, похоже, находится он в наивысшей точке амплитуды. А ведь было совсем по-другому. Ещё до октябрьского переворота Максим Горький осудил «болезненные идеи» Достоевского, протестовал против перенесения его романов на сцену Художественного театра. Ленин назвал Достоевского «архискверным», а романы «Бесы» и «Братья Карамазовы», по свидетельству близких к нему людей, считал «дрянью», «пахучими произведениями», на которые нет смысла тратить время.

Уже захватив власть, большевизм отчётливо сознавал, какую опасность для него продолжают представлять идеи Достоевского. Спустя десять с лишним лет после переворота А. Луначарский сетовал, что в русском обществе всё ещё сохранилось (здесь и далее выделено мною – В. С.) множество людей, которые вслед за Достоевским не принимают «революцию во крови».

«Это та прослойка, особенно часто затрагивающая интеллигентных людей, – говорил нарком просвещения, – которая приводит ко всяким опасностям и даже к разного рода вредительству». В обиход был введён термин «достоевщина» –синоним то ли духовного садизма, то ли интеллектуального мазохизма – одним словом, чего-то неопределённо гадкого.

Свой камень в Достоевского бросил и А. Н. Толстой. Отдадим должное «третьему Толстому», как назвал его Бунин, – целил он тщательнее многих других хулителей Достоевского (да только попал ли?). В одном из его рассказов встречаем такое вот рассуждение, вложенное в сознание литературного персонажа: «Было время, глухие годы, когда Иван Карамазов в трактире спросил брата Алёшу: «Если для счастья людей нужно принести в жертву всего одного только ребёночка, замучить его, – взялся бы ты, ради счастья людей, замучить ребёночка?» Иван Карамазов полагал, что поставил перед Алёшей неразрешимую задачу. Алеша тогда не ответил, промолчал... А карамазовская загадка решалась просто, теперь её отгадали: да, да, замучил бы, но только ребёночком этим пускай буду я... Да и пустая это загадка, измышленная, умозрительная.

Задабривая коммунистов, явно перебирал тут Алексей Николаевич, софистически уводя своего героя от сути карамазовской загадки.

Задумаемся над вроде бы ясным смыслом карамазовской загадки, попробуем заглянуть в её подтекст. Для этого сопоставим три нижеследующих поведенческих регулятива:

(1) цель оправдывает средства (известная формула Макиавелли);

(2) «нравственность – это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества» (В. И. Ленин. Задачи союзов молодёжи. Речь на III Всероссийском Съезде коммунистического союза молодёжи 2 октября 1920 г.);

(3) во имя великой цели допустимо причинять какие угодно страдания любому индивиду, хотя бы и ребёнку, – убить его, замучить и так далее (возможный ответ Ивану Карамазову, «положительное решение» карамазовской загадки).

Как принято говорить в современной методологии науки, эти установки когерентны. Расположив их по степени убывающей общности, мы обнаруживаем, что каждая последующая выводима из предыдущей. Формула (2) занимает промежуточное, срединное положение.

В этом смысле она достаточно удобна, поскольку позволяет избежать нежелательных крайностей. В своей менторской речи, обращённой к поколению строителей коммунизма, великий вождь не ссылается на скомпрометировавшую себя максиму Макиавелли (1), хотя её генетический приоритет по отношению к (2) был для него очевиден. Ленин, разумеется, мог не касаться и карамазовской загадки вследствие её очевидной «мелочности».

Но очевидно, что (2) нравственно санкционирует (3), ибо не исключает ситуации, когда в жертву интересам «разрушения старого эксплуататорского общества» следует принести чью-то отдельную судьбу. И не потому ли Ильич так ненавидел «пахучий» роман «Братья Карамазовы», что и отлично знал, и – одновременно не хотел знать, к чему на деле ведёт так называемая коммунистическая нравственность.

.jpg)

.jpg)

Две старинные семейные фотографии. Два групповых портрета, так сказать, в интерьере российской истории. Она, эта история, лишь «обкромсает» Дом Ульяновых; семью Николая II из Дома Романовых изведёт начисто в подвале ипатьевского дома

Карамазовская загадка таит в себе и слабость, и силу. Она слаба своей вышеупомянутой «мелочностью», способной раздражать масштабное мышление, столь характерное для всех вождей. Но она сильна тем, что абстрактную (и этой абстрактностью замаскированную) безнравственность низводит, спускает до уровня чудовищной конкретики.

Придумать за письменным столом научную метафору «пролетариат – могильщик буржуазии» значительно легче, чем командовать экзекуционным взводом у развёрстой могилы, на краю которой стоят живые «буржуи» и среди них женщины, старики, дети. Одно дело убеждённо твердить, что насилие есть повивальная бабка истории, и совсем другое – применить его к живому ребёнку.

В карамазовской загадке сталкиваются Добро как цель и Зло как средство. В позиции цели выступает счастье всех людей. В позиции же средства – страдания одного, только одного ребёнка.

Выбор второго члена этой интеллектуально-нравственной оппозиции лично для Достоевского не был случайным: его отношение к детям всегда несло на себе некий налёт болезненности. Я имею в виду, разумеется, не любовь к своим детям, хотя и в ней, быть может, есть нечто необычное, щемящее (из письма к А. Г. Достоевской: «Тут много детей, и я не могу без боли сердечной проходить мимо них. Всё мерещатся Лиля и Федя»). В «Дневнике писателя» обильно представлены горестные размышления над реальными фактами детского одиночества, отчуждения, страдания. Особое место в «Дневнике» занимает комментирование нескольких судебных процессов по поводу жестокого обращения с детьми.

Что касается художественного воплощения этой темы, то, как известно, оно обнаруживается не в одной только карамазовской загадке. И тут нельзя не вспомнить мотивы сексуального надругательства над девочкой, приглушённо, как бы на заднем фоне, но всё же достаточно отчётливо звучащие, например, в «Преступлении» (Свидригайлов) и «Бесах» (Ставрогин).

Можно сказать, что Достоевского тема детского страдания всю жизнь и мучила и одновременно влекла к себе. Этот факт не ускользнул от внимания исследователей его творчества. Наиболее известна гипотеза, ведущая начало от письма Н. Н. Страхова Л. Н. Толстому, в котором Достоевскому приписывается (на основании якобы личного его признания автору письма) реальный «ставрогинский грех».

Не вдаваясь в обсуждение «версии» Страхова (и многочисленных убедительных её опровержений), согласимся всё же с бесспорным фактом зацикленности Достоевского на этой теме – теме тяжёлой, уводящей в глубины человеческого сознания и подсознания. Одно из наиболее вероятных объяснений видится мне в той особой способности субъекта творческого процесса, которая давно привлекает внимание антропологов, философов, психологов.

Речь идёт о способности перемещать, переносить собственное «я» на создаваемые объекты-образы вплоть до полного слияния с ними. Для обозначения этой способности в современной науке используется специальный термин – эмпатия. Не исключено, что Достоевский обладал этим свойством в большей степени, чем многие другие художники слова. Его способность эмпатически галлюцинировать, «бредить наяву» отмечается многими (в том числе, например, Л. Шестовым). В этом смысле Достоевский не только мог «быть», но и наверняка «был» злодеем, убийцей, насильником.

Кавычки возле глагола «быть» нисколько не должны уменьшать событийную подлинность, остроту, мучительность переживаемого; подлинный художник, если воспользоваться метафорой Есенина, всегда пребывает «на каторге чувств».

У Достоевского же эмпатические состояния могли отягощаться ещё и рядом отнюдь не ангельских личностных черт – таких, как безудержная тёмная страсть игрока или повышенная сексуальность, которая, вероятно, опять-таки эмпатически легко переводилась в то, что называют «сладострастием».

Но если Достоевский «был» злодеем, мучителем, насильником, то со всей очевидностью он «был» и жертвой, переживая её страдания с ещё большей степенью подлинности и остроты. Он способен был буквально корчиться от унижения, от надругательства, от физических и нравственных мук. И он принял на себя страдания того невинного, доверчивого и беззащитного существа, имя которому – Дитя Человеческое.

.jpg)

До сих пор никто НЕ установил, какая из Любовей была на первом месте у вождей: к власти или детям. К детям! Однажды в каком-то доме Сталин по-простому, эдак, брился. Под окном проходили дети: «3драсьте, Иосиф Виссарионович», – сказали дети. «Здрасьте, дэти», – ответил он. И, представляете, никого не зарезал!

Ленин и дети

Хорошо известно, что вожди очень любили детей. Об этом рассказывают многочисленные воспоминания, документы, фотографии, кинокадры. Вот Сталин и Мамлакат (прославленная сборщица хлопка). Вот Киров в окружении юной советской поросли. Вот пионеры повязывают красный галстук Калинину (всесоюзный староста добродушно посмеивается в свою бородёнку сатира). Вот дети вручают цветы сразу многим вождям на трибуне Мавзолея. Дети зачитывают приветственные стихи на очередном историческом Съезде партии...

Итак, вожди очень любили малышей. Но особенно любил детей Ленин. Что и получило отражение в обширнейшей лениниане. Запомнился эпизод из знаменитого фильма «Ленин в 1918 году». В коридорах революционного Совнаркома под ногами у взрослых болтается ничейная девочка, пока её не забирает в свой кабинет вождь российского и мирового пролетариата. Усаживает в кресло, угощает чаем и хлебом (от скудного своего пайка отрывая), даёт бумагу и карандаши – рисовать. Так некоторое время они занимаются своими делами – девочка рисует, вождь пишет, вероятно, какую-то очень важную статью. Но вот Ленин расспрашивает Наташу (так зовут девочку) и узнаёт, что она сирота – отец убит на фронте, мать умерла от голода. Кульминация эпизода: Ильич поднимает девочку, долго смотрит в худенькое недетское личико (крупным планом – глаза вождя в гениальном исполнении Щукина), потом решительно подходит к телефону и даёт указание Дзержинскому – судить и расстрелять задержанных спекулянтов хлебом.

Здесь я хочу заверить читателя, что в вышеизложенном нет и тени иронии. Вахтанговец Борис Щукин был действительно гениальным актёром – вообще, и в частности в роли Ленина. Михаил Ромм действительно мастерски сделал этот эпизод (и, кстати уж, весь фильм). Главное же – вожди действительно любили детей. Да и почему бы им было не любить? Всё дело в том, как любить.

.jpg)

Дядя Лаврик со Светочкой Аллилуевой

Было бы, разумеется, бессмысленно ждать и тем более требовать от вождей того эмпатического – с переносом ребяческих страданий на себя – отношения к детям, какое было присуще Достоевскому. Тут всё элементарно просто: вожди любили детей той абстрактной и в общем-то равнодушной любовью, которая свойственна большинству людей. Что же касается специфики собственно вождистского отношения к детям, то она всецело покоилась на безусловной преданности вождей делу мировой революции, то есть на формуле (2) из предыдущего раздела. Отдавая Дзержинскому распоряжение о суде над «спекулянтами» (в сущности, это было не что иное, как приказ о расстреле), Ильич одним телефонным звонком обрекал их детей на сиротство. Ясно, что этих детей Ленин мог любить лишь самой абстрактной любовью, полностью отстранённой от их страданий.

Или вот ещё один вождь – Н. И. Бухарин. По воспоминаниям его жены, был он человеком мягким, восприимчивым к чужому горю. «Во время коллективизации, проезжая Украину, на мелких полустанках Николай Иванович видел толпы детей с распухшими от голода животами. Николай Иванович отдал им все свои деньги. Это было летом 1930 года». Как видим, и Николай Иванович очень любил детей. Однако это не помешало ему примерно в то же самое время писать о необходимости «добить отступающую буржуазию». Мог ли он не знать, что означает этот призыв для сотен тысяч «буржуазных» детей?

(В дневниках Эйхмана, ведавшего в гитлеровском рейхе «еврейским вопросом», есть впечатляющая запись. Однажды по делам службы он не смог уклониться от присутствия при массовом уничтожении евреев, в том числе женщин и детей. Это стало для него тяжёлым испытанием – некоторое время он не мог есть, спать, даже плакал. Эйхман был добрым семьянином, любящим отцом, мягким, восприимчивым к чужому горю человеком. Но что поделаешь – идея превыше всего, дело есть дело, долг есть долг.)

.jpg)

Детолюбство Ильича было вообще вне конкуренции. Бывало, до того доходчиво объяснит буржуёнку или там дворянчику, поповичу, почему и куда унесла его папку «революционная необходимость», что тому всё сразу становилось ну ясней ясного

Дворяне, чиновники, купцы, военные, священнослужители – каждый поток в «истории нашей канализации» (А. Солженицын) сопровождался разорением сотен тысяч семейных гнёзд, распылением по белу свету миллионов детей и даже прямыми их репрессиями... И пошли они по стране – в беспризорники и воры, в спецдома и спецколонии, в тюрьмы и лагеря О том, как дети голодали и умирали, как, просыпаясь утром на нарах, видели рядом трупы матерей, как избивали их на допросах и подстреливали «при попытке к бегству», – читаем сегодня (и уже привыкли, уже не содрогаемся) и в исследованиях солидных историков, и в десятках воспоминаний лагерников.

Всю жизнь мне вдалбливали, что великие наши учителя Маркс, Энгельс, Ленин совершили революционный переворот в философии, эстетике, этике. В этику они привнесли классовый подход, что в применении к карамазовской загадке могло означать лишь одно – социальную дифференциацию всё той же детской слезинки. Официально действовавшая формулировка «социально чуждый элемент по происхождению», как тавро, ложилась на судьбу человека. Это уже было не дитя человеческое, а дети рабочих и крестьян-бедняков с одной стороны и «буржуев» – с другой (и чем же это лучше нацистского учения о «высших» и «низших» расах?).

Сказанное – не преувеличение. Вот отрывок из подлинного документа – письма одного партийного функционера районного масштаба другому в 1929 году: «Когда наступаешь (на кулака. – В. С.), не жалей, не думай о голодных кулацких детях, в классовой борьбе филантропия – зло» (1).

Коль скоро уж речь зашла о раскулачивании, напомню ту сцену из «Поднятой целины», которая в последнее время часто воспроизводилась публицистами. Потому напомню, что слишком уж явственны в ней мотивы карамазовской загадки. В ответ на отказ Андрея Размётнова участвовать в раскулачивании («Я с детишками не обучен воевать») взрывается краснознамёнец Макар Нагульнов:

Как служишь революции? Жа-ле-е-шь? Да я... тысячи станови зараз дедов, детишков, баб... Да скажи мне, что надо их в распыл... Для революции надо... Я их всех из пулемёта... всех порежу!»

Детская душа интуитивно тянется к добру. И я отчётливо помню, как в пионерском возрасте, читая роман Шолохова, не верил я Нагульнову – ведь всё-таки он «наш», «красный», а стало быть хороший. То есть я думал примерно так: слова эти произнесены сгоряча, да ещё и в удушье начинавшегося эпилептического приступа. А когда дойдёт до дела, не сможет он вот так, из пулемёта... по детишкам-то. В последний момент дрогнет рука, не нажмёт Макар гашетку пулемёта! А ну как всё-таки нажмёт?..

Тогда я просто не знал, не мог знать, что Нагульнов уже стрелял в детей, что карамазовская загадка уже была по-большевистски, по-коммунистически решена ночью 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Когда стреляли не только в женщин, но и в больного мальчика, в 16-летнюю девочку. Когда добивали, достреливали, докалывали штыками. Когда вблизи видели детские мучения, ужас в детских глазах.

...Я смотрю на две старинные семейные фотографии. Два групповых портрета, так сказать, в интерьере русской истории: семья инспектора народных училищ И. Н. Ульянова, семья императора Н. А. Романова. В этих семьях было много детей, и детство их было освещено семейной, родственной любовью. По-разному сложились судьбы детей Ульяновых.

Тот уже не мальчик, а юноша, который, как часто бывает на старинных фотографиях, держит руку на плече отца (что несколько неестественно), майским утром 1887 года взойдёт на эшафот виселицы. А в правом нижнем углу присел гимназистик – высокий лоб, чистое, совсем ещё детское лицо. Это он, возвращаясь из гимназии и пробегая мимо кабинета отца, бросал торопливое: «Из арифметики – пять, из латинского – пять..»

Мальчик выдающихся способностей, он интеллектуально развивался исключительно быстро. Но пройдёт ещё с десяток лет, и, как в известной сказке Андерсена, в глаз ему попадёт осколок разлетевшегося по всему свету марксистского зеркала. (И если б только ему одному!) И затуманится на всю жизнь зрение будущего интеллектуала и политика катарактой коммунистического классового подхода к истории, и решит он – на общую нашу беду – «пойти иным путём». И отсюда-то, через сплетение всех случайностей и необходимостей русской и мировой истории, потянется кровавая линия к подвалу Ипатьевского особняка, где будут зверски убиты все изображённые на второй фотографии, включая детей.

Историки всё ищут (да вряд ли найдут) документ, удостоверяющий непосредственную личную причастность Владимира Ульянова-Ленина к этому акту – телеграмму, телефонограмму и т. п. Как будто это может иметь какое-то значение. И тем более как-то повлиять на тот бесспорный факт, что он очень любил детей.

Загадка карамазовской загадки

Как, однако, она стара, эта карамазовская загадка, сколько о ней написано, сколько раз объявлялась она разгаданной. Разгаданной и на уровне общей проблемы о цели и средствах: «есть средства, не имеющие оправданий» (А. Камю), и в формулировке Достоевского: счастье всего человечества – безоблачное, вечное, самое полное, абсолютное счастье – не может быть куплено ценой страданий даже одного ребёнка.

Но хотя всё, казалось бы, так ясно, разговоры вокруг карамазовской загадки продолжаются и продолжаются. А параллельно с этими разговорами и независимо от них продолжаются страдания детей. (Уж не потому ли, что злодеи, причиняющие или инициирующие эти страдания, не читают ни Достоевского, ни его комментаторов?) Глеб Павловский, автор нескольких, на мой взгляд, блестящих политико-философских эссе, упрекает публицистов в том, что они десятилетия разбавляют чернилами «слезинку ребёнка» – ту самую, карамазовскую.

А в это самое время гибнут от холода и голода осетинские дети. Можно было бы добавить: как гибли (и в тот момент, когда вы читаете эти строки, возможно, продолжают гибнуть) другие дети. Армянские. Или месхетинские. Курдские. Африканские... И нет достаточных оснований для оптимистических прогнозов на длительный срок для детей той же России.

И вообще вся история карамазовской загадки напоминает ту русскую национальную игру, в которой сначала выступают вперёд одни и поют: «А мы просо сеяли, сеяли», а потом появляются другие со словами: «А мы просто вытопчем, вытопчем». С тем, однако, существенным отличием от игры, что в карамазовском сюжете просо чаще всего вытаптывается без предварительных на сей счёт предупреждений. И выходит, что карамазовская загадка загадочна не столько своим содержанием (теоретически вроде бы разгаданным), сколько самим фактом длительного и бесполезного существования.

Разумеется, сила её «звучания» в определённой степени была связана с историческим контекстом, с некими теоретическими сдвигами в общественном сознании. В карамазовском сюжете противостоят друг другу интеллект и душа, ум и сердце, «математический» расчёт и совесть. В конечном счёте – Истина и Бог. А эта контроверза стала особенно острой в период, когда идеи коллективизма в глазах определённой части русской интеллигенции, казалось бы, наконец-то обрели статус научной, а стало быть, атеистической доктрины.

Близилась эпоха длительного господства научного коммунизма с его коллективистским, классовым подходом к истории, позволяющим пренебречь судьбой индивида в интересах предстоящего всеобщего благоденствия. «Ребёночек» Достоевского – лишь наиболее беззащитная ипостась единичной человеческой личности; не случайна столь контрастная квантификация карамазовской загадки: всё человечество и один «ребёночек».

Научная Истина в её возможном несовпадении с Богом вроде бы торжествовала. Между тем уже тогда Достоевский написал следующие удивительные слова: «...если бы кто-то мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Тот факт, что научный коммунизм потерпел крах, на поверку оказавшись и не научным, и (вероятно) даже не коммунизмом, – не снял карамазовскую загадку с повестки дня. Её разгадки, о которых сказано выше, иллюзорны. Потому что дело не в философии, не в этических теориях, а в чём-то ином. Карамазовский сюжет парадоксален, может быть, трагически парадоксален. Он одновременно и от ума, и от сердца, и от Истины, и от Бога. Он придуман философом, выстрадан им. Парадокс в том, что карамазовская загадка, будучи сконструирована выдающимся интеллектом, не поддаётся «чистому» интеллектуальному решению...

Что есть человек?

В декабре 1924-го в Москве профессор Филипп Филиппович Преображенский произвёл редкую операцию, пересадив собаке семенные железы и гипофиз человеческой особи. Благодаря Михаилу Булгакову, описавшему это событие, теперь всем известно, что из этого вышло – симпатичный пёс Шарик превратился в мерзкого хама Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Считается, что Шариков знаменовал становление нового антропологического типа, впоследствии названного «гомо советикус». Впрочем, уже сам профессор Преображенский с достаточным основанием подозревал, что виновата дурная наследственность: трансплантированные железы были взяты у некоего Клима Чугункина, алкоголика, дважды судимого.

Литературно-художественные попытки превратить животное в человека предпринимались и до Булгакова. Придуманный Уэллсом некий Ч. Э. Прендик ещё в 1887 году после кораблекрушения попал на малообитаемый остров, где доктор Моро занимался тем же, но в массовых масштабах. Главная идея повести «Остров доктора Моро» – конфликт между звериной Природой, требующей крови, и социальным Законом, запрещающим убийства.

В отведённые для этого специальные часы «звериный люд» острова изучал заповеди Закона, сопровождая заучивание каждой из них вопросом-заклинанием: «Не ходить на четвереньках – это Закон. Разве мы не люди?.. Не охотиться за другими людьми – это Закон. Разве мы не люди?..» Увы, и эта история, подобно булгаковской, завершилась печально – «звериный люд» не выдержал испытания, нарушил Закон. А дело-то, заметьте, было задолго до Октября. И в том ли только дело, что Уэллс, как и Булгаков, был изрядный скептик? В сочетании «гомо советикус» только ли второй член логически подударен? Вот туда-то, в глубину «гомо», и заглядывал Достоевский.

Разве мы не люди?

Люди-то люди, но это лишь усложняет проблему. Свобода воли уравнивает Добро и Зло как элементы поведенческой альтернативы, а присущий именно человеку интеллект позволяет создавать самые изощрённые варианты обоснования выбора Зла, маскируя его под всеобщее Добро. Это характерно для марксизма, но не для него одного.

Буквально накануне августовского путча одна из центральных газет опубликовала (13 августа 1991 года) интервью С. Кургиняна, в котором он выдвинул вроде бы новую, но чертовски знакомую концепцию «отсрочки вознаграждения»: «крупная цель, поставленная перед обществом и конкретным человеком, делает второстепенным сиюминутное вознаграждение... А что. Днепрогэс, Магнитка, Победа, Гагарин, спрашивает он, не являлись выплатой этого «отсроченного вознаграждения», не принимались народом как коллективная награда?» Красиво звучит.

Однако за текстом интервью остаётся много вопросов. Например: кто при этом должен быть «отсроченно награждаемым» и кто – «отсроченно награждающим»? На какой период откладывается «награждение»? И наконец, всё ли разрешено «отсроченно награждающим» и не придётся ли по ходу дела «отсроченно награждаемым» привычно приносить некие, заранее не оговорённые жертвы, хотя бы в виде всё той же детской слезинки?..

Время показало, насколько наивна и поверхностна была концепция научного коммунизма, согласно которой человек есть всего лишь продукт социальной среды, «совокупность общественных отношений». Насколько утопично представление, что человечество всё ещё переживает период «предыстории», а подлинная-то история (в ходе которой и должно осуществиться отсроченное вознаграждение) начнётся лишь с коммунизма, где не будет места эгоизму, корысти, вражде, преступности – вообще Злу как метафизическому началу.

Для каждого человека и для человечества в целом выбор между Добром и Злом – без чьей бы то ни было «подсказки» – был и остаётся актуален. Назвав романы Достоевского трагедиями человеческой свободы, Николай Бердяев писал: «После героев Достоевского открывается неведомый XX век, великая неизвестность, которая показывает себя как кризис культуры, как конец целого периода всемирной истории».

Не та же ли великая неизвестность стоит перед двадцать первым веком?

Глубинная суть карамазовской загадки – в самовопрошании человечества о своей глубинной сути. Человечен ли человек? Или, быть может, прав был Варлам Шаламов, говоря: «Спущенный с цепи зверь, скрытый в душе человека, ищет жадного удовлетворения своей извечной человеческой сущности – в побоях, в убийствах»?

Загадка, которую Достоевский загадал России и через неё всему человечеству, ещё не разгадана.

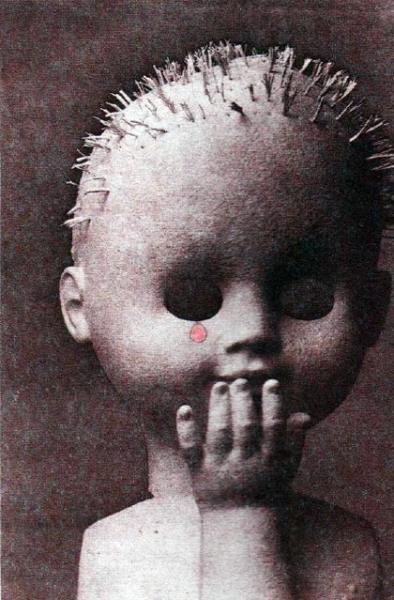

Виталий Свинцов. Смех и плач. Офорт Э. Неизвестного

.jpg)

***

1 – Любопытен тот замысловатый путь, каким этот документ из Смоленского партийного архива дошёл до современного читателя нашей страны – через исследование, изданное в США, куда архив попал после Отечественной войны

Ещё в главе «Семья - нация - страна»:

Карамазовская загадка

«Кризис национальных отношений в СССР»: кризиснее не бывает