До основанья... а затем?

Долгие годы конкретная социология была чем-то вроде Золушки под рукой своенравной советской идеологии. И делала-то в основном что прикажут, а в ответ – всё больше недовольства, раздражения...

Не ко двору как-то были все эти опросы и изучение общественного мнения. Сегодня, наконец, ситуация меняется: в стране заработали многочисленные научные центры, лаборатории, становятся известными отдельные независимые специалисты. И хотя вне досягаемости социологических зондажей пока немало пластов общественного сознания, мы всё же начали лучше узнавать себя.

Об этом свидетельствует и опыт социологических исследований, проведённых через посредство ряда советских периодических изданий. Исследования нашего журнала впереди. Поэтому мы рады предоставить свои страницы журналу «Родина», который регулярно проводит опрос читателей по анкете «Политика и мы».

О результатах одного из них рассказывает автор исследования и ведущий соответствующей рубрики издания наших коллег доктор исторических наук Сергей Васильцов.

Очередной опрос, в котором приняло участие более 12 тысяч человек, имел целью изучить умонастроения, бытующие среди жителей Российской Федерации, к которым принадлежит почти 90% опрошенных (хотя в исследование посредством ответов на письма-анкеты включились и люди многих национальностей практически из всех союзных республик).

Знакомство с итогами опроса интересно начать с одного из самых непростых моментов – отношения наших современников к событиям гражданской войны (1918–1920 гг.). Ибо из опыта многих государств известно: взрыв интереса к прошлому приходится, как правило, на переломные моменты в общественном развитии. Скажем, современные французы проявляют куда больший интерес к событиям Великой французской революции (1789–1794 гг.), нежели ко временам крестовых походов. А испанцы интересуются своей гражданской войной (1936–1939 гг.) куда чаще, чем временами колониальных завоеваний или открытием Америки.

Не удивительно, что кризис советского общества заставляет живущих в СССР людей всерьёз вглядываться в события семидесятилетней давности, от которых «есть пошёл» существующий строй. Меняется массовый менталитет. Старая дореволюционная Россия уже не видится нищей и бескультурной окраиной Европы. Подобную оценку поддержал один из каждых шести.

Большинство же (53%) полагают: не испытай страна всеобъемлющей революционной ломки, не прокатись по ней волны сталинских репрессий и скороспелых экспериментов последующей поры, мы, опираясь на свою исторически накопленную мощь, смогли бы сейчас встать в один ряд с ведущими державами мира. Впрочем, нашим современникам основные этапы развития их Отечества видятся по-разному.

Вопрос из анкеты: Какая историческая эпоха была периодом расцвета России?

- Петровская эпоха (конец XVII – начало XVIII вв.) = 42%.

- Годы после отмены крепостного права,

- реформы Столыпина (1861–1911 гг.) = 26%.

- Киевская Русь (IX – начало XII вв.) = 14%.

- Царствование Екатерины II (1762–1796 гг.) = 14%.

- Эпоха Пушкина, Лермонтова, Тютчева (XIX в.) = 14%.

- НЭП (1921 год – вторая половина 30-х годов) = 11%.

- Становление Московского государства (XIV–XV вв.) = 8%.

- Перестройка (с 1985 г.) = 6%.

- Революция 1917 г. = 4%.

- Индустриализация, коллективизация (1929–1940 гг.) = 3%.

- Война с фашизмом (1941–1945 гг.) = 3%.

- Времена язычества (до X в.) = 2%.

- Царствование Ивана Грозного (1547–1584 гг.) = 1%.

- Освоение целины (1954–1960 гг.) = 1%.

- Гражданская война (1918–1920 гг.) = 0,4%.

Именно гражданская война представляется многим тем рубежом, с которого начался упадок, скольжение страны вниз. И потому мало кто соглашается начинать нашу историю с 1917 года, хотя усилий на введение подобного летосчисления положено было немало. Что же усматривают люди в событиях гражданской войны? (Поскольку многие подчеркнули в анкете несколько вариантов ответа, сумма их превышает 100%. – Прим. ред.):

- То была трагическая ошибка, рождённая непониманием людей = 57,2%.

- Неизбежная схватка нового со старым, отжившим = 29,6%.

- Излились веками копившиеся в обществе злоба, раздражение = 24,9%.

- Раскол страны и братоубийство спровоцировали чуждые нам антинациональные силы = 18,5%.

- Народ справедливо мстил эксплуататорам = 8,0%.

Многое отошло сегодня на задний план: и мотив классовой мести, и апология новизны, и взгляд на случившееся как на взрыв стихийного протеста. Возобладало другое. Главную причину национальной усобицы основная часть опрошенных выводит из неспособности в то время самого общества совладать с кризисом. «Вполне возможно, что её можно было бы избежать, если бы нетерпимость обеих сторон не была доведена до крайности», – замечают участники опроса.

Какими были первые шаги, направившие страну на путь братоубийственной войны? Опрос прямо указывает на один из них – расстрел царской семьи. Проводись подобный опрос пять-десять лет назад, настроения людей, возможно, оказались бы другими. Сегодня же в сознании наших соотечественников оценки выглядят так:

- Всё содеянное с царской семьёй – преступление, которое нельзя оправдать = 55,8%.

- Выгоднее было бы использовать царя в качестве заложника, чтобы предотвратить интервенцию. Его убийство спровоцировало гражданскую войну, разрушило общественную мораль = 40,8%.

- Конечно, с позиций сегодняшнего дня казнь Николая II и его семьи выглядит делом незаконным, его следовало бы всенародно судить, однако, такова была эпоха и ничего тут не поделаешь = 12,9%.

- Царя и его близких постигла суровая, но справедливая кара, и нет смысла вновь ворошить этот для всех ясный вопрос = 4,6%.

Мало кого убеждают теперь ссылки на особенности того времени, на неизбежность возмездия. Происшедшее видится тем рубежом, на котором ещё можно было сдержать сползание страны к попранию гуманности. Но может возникнуть вопрос: не возрождение ли это царистских настроений? Едва ли.

Хотя бы потому, что взяв на веру подобное объяснение, нам пришлось бы к носителям монархистских настроений отнести и четыре пятых французских граждан, не желающих в наше время оправдывать казнь Людовика XVI (1754–1793 гг.) и Марии Антуанетты (1755–1793 гг.). Да к тому же ещё и причисляющих короля к историческим персонам, воплотившим «лучшие черты» французской нации.

В то время как его враги и судьи – Робеспьер (1758–1794 гг.), Марат (1743–1793 гг.), Сен-Жюст (1767– 1794 гг.) – теперь пользуются симпатиями всего лишь около трети своих соотечественников. По-видимому, с монархией как общественным институтом сегодня часто ассоциируются такие понятия, как национальное достоинство, порядок, преданность традициям.

Не случайно англичане, которых трудно обвинить в антидемократизме или общественной отсталости, вовсе не спешат (за исключением 5% населения) присоединиться к призыву отменить у себя в стране институт королевской власти как устаревший. У наших же соотечественников оценочные градации исторических лиц выглядят весьма своеобразно.

Вопрос из анкеты: За кого из перечисленных исторических деятелей вы отдали бы свой голос, окажись их имена в избирательном бюллетене?

- Ленин (1870–1924 гг.) = 59%,

- Пётр I (1672–1725 гг.) = 34%,

- Жуков (1896–1974 гг.) = 26%,

- Киров (1886–1934 гг.) = 25%,

- Бухарин (1888–1938 гг.) = 11%,

- Столыпин (1862–1911 гг.) = 10%,

- декабристы (дворянские революционеры первой половины XIX в.) = 6%,

- Сталин (1879–1953 гг.) = 2%,

- Свердлов (1885–1919 гг.) = 1%,

- Троцкий (1879–1940 гг.) = 1%,

- Николай II (1868–1918 гг.) = 1%.

Вернувшись к российским делам периода гражданской войны, мы убедимся и ещё в одном: для большинства наших соотечественников их деды, некогда втянутые в междоусобицу – победители и побеждённые – стали сегодня «своими».

В них многие наши современники видят людей честных, искренних, не пожалевших жизни за идеалы. Впрочем, всё это не мешает предъявлять им и счёт за потрясшую Россию катастрофу. Вот какими кажутся нашим соотечественникам красные:

- патриотами, мечтавшими о лучшем будущем для народа = 37,3%;

- людьми честными, но обозлёнными, тёмными = 36,7%;

- мстителями старому обществу, каравшими и правых, и виноватых = 34,7%;

- героями, защитниками обездоленных = 3,7%.

Позитивный образ красных держится уже не на безоговорочной героизации людей, некогда истреблявших «именем революции» своих политических врагов, а на признании за ними патриотических устремлений, преданности народу.

Вместе с тем многие опрошенные подчёркивают и другое: малограмотность победителей, ненависть, нередко застилавшую им глаза, неразборчивость в средствах, жестокость. Особенно бескомпромиссно судит та группа читателей (13%), которая не сумела отыскать в анкете созвучных своим чувствам формулировок и дала свои:

- красные были заблудившимися: они верили в свою правоту, думая, что дерутся за лучшее будущее;

- были ещё и путаники, и подлецы;

- пеной, всплывшей в результате октябрьского переворота;

- завистниками, делителями чужого добра;

- сторонниками теории классовой борьбы плюс неудачниками при старом режиме;

- орудием в руках масонов.

Одновременно изменились и взгляды на тех, кто сознательно или в силу стечения обстоятельств оказался по другую сторону баррикад. Уничижительные их характеристики пошатнулись.

Монархиствующие уголовники, взбесившиеся от пресыщения хищники-миллионеры, впавшие в параноидальное озлобление, спивающиеся хлюпики-интеллигенты – все эти образы, кочевавшие в прошлом по страницам художественных произведений, экранам кино и телевизоров, перестали олицетворять тех, кто противостоял красным. Кем же кажутся сегодня белые?

- Людьми, вынужденными защищать себя, близких, свой мир = 60,7%.

- Патриотами, отстаивавшими национальное достоинство, традиции, честь = 29,2%.

- Идейными сторонниками старого строя, монархии = 28,9%.

- Угнетателями, бившимися за свои капиталы и привилегии = 12,0%.

- Людьми, искренне заблуждавшимися = 11,4%.

Очевидна куда большая целостность их образа. Даже негативные его черты как бы окрашены определённым уважением к последовательному и стойкому недругу. А многие взгляды носят уже и позитивный характер – подчёркивают патриотизм белых, верность долгу, национальной культуре. Но господствует, перекрывая прочие черты, основная – ореол жертвенности, трагизм судьбы людей, принуждённых защищать свою жизнь, всё, что было им свято и дорого.

В парадоксальной порою форме даются оценки белого движения в ответах группы читателей, имеющих особое мнение (3%):

- белые были людьми, слепо преданными старой присяге;

- и патриотами, и реакционерами;

- глубоко несчастными людьми;

- людьми, уважающими русскую культуру;

- противниками разрушения, анархии, жестокости;

- провидцами, знавшими, к чему приведут Россию дилетанты;

- цветом нации, её генофондом;

- жаль, что они не нашли общего языка с народом.

Мучительно воспринимается сегодня тот исторический раскол в обществе, невосполнимость перенесённых потерь. Именно этой вспышкой братоубийственной войны кончается для многих наших сограждан подлинная тысячелетняя история России.

Вопрос из анкеты: С какого времени, на ваш взгляд, начинается подлинная история нашей Родины?

- С незапамятных времён = 70%;

- С крещения Руси (988 г.) = 14%;

- С призвания Рюрика на княжение (IX в.) = 7%;

- С петровских реформ (первая четверть XVIII в.) = 7%;

- С октября 1917 года = 3%;

- С перестройки (с 1985 г.) = 2%;

- С победы в Великой Отечественной войне (с 1945 г.) = 1%.

По результатам анкетирования можно сделать и ещё один вывод: наше массовое сознание трезвеет. Как и жители Запада (не менее двух третей которых – сторонники осторожных, поступательных реформ), мы привыкаем ценить социальный мир, стабильность.

Ведь не случайно, задумываясь над вопросом анкеты: перед кем в первую очередь обязан человек исполнить свой долг – семьёй, родителями, друзьями, Родиной, один из читателей написал: «Не дай бог всерьёз выбирать что-нибудь одно, как в гражданскую».

Из журнала «Родина»

.jpg)

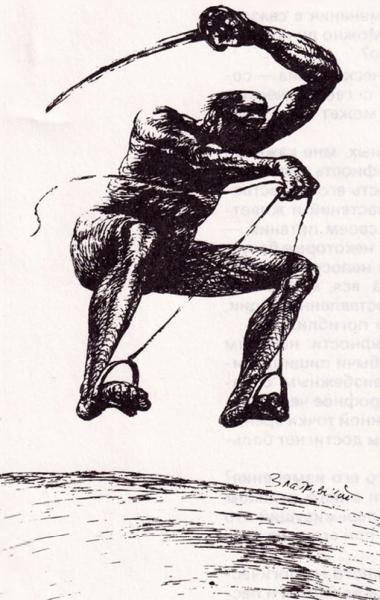

Автор рисунка: А. Меринов

Ещё в главе «Гражданин - государство - мир»:

До основанья... а затем?