Динозавры должны уйти

.jpg)

Перед человеком всегда стояла и стоит только одна глобальная проблема – выживание в окружающей среде, понимаемой именно как природа, в отличие от надстройки, к которой можно отнести и общество. Разговор о надстройке пойдёт лишь в той мере, в которой она влияет на нашу жизнь в природе.

За свою историю человечество наплодило много химер, от которых устала Земля, поставило себя перед множеством глобальных проблем, с которыми не смогло справиться: экологическую, демографическую, ресурсной ограниченности, национальную, социальной справедливости. И самая неподъёмная, видимо, состоит в том, что само общество противостоит не только окружающей среде, но и отдельным людям.

Защищая индивидов от опасностей, общество низводит их до положения своих частиц. На деле оно лишь освобождает человека от ответственности за сохранность среды: он как бы сам не живёт в природе, за него «живёт» общество. И, наращивая численность и технологический уровень, человечество попалось в ловушку: патриархальный строй и высокий уровень технологии экологически несовместимы. А возврат на более низкий уровень развития неприемлем демографически (нас слишком много).

Возомнив себя венцом творения, царём природы, человек доигрался до экологического кризиса. Выход – свободное общество. Потребность в свободе идёт от природы, а не от культуры. Задача последней – стимулировать возрастание свободы, а не подавлять её. Преодоление норм и переоценка ценностей – более существенная черта разумной жизни, нежели воспроизведение таковых. Апелляция к общечеловеческим ценностям (личной свободе, материальному благополучию) – это признание приоритетности живых людей перед знаковыми системами, распространёнными в обществе.

Возведение свободы в ранг ценности, или тем более идеала, выхолащивает её главную суть как раскрепощающего, деидеализирующего начала. Отсюда и начинается её подмена «осознанной необходимостью». Вместо гражданской и творческой свободы предлагается добровольное рабство. Вопрос теперь стоит так: сколько рабов может прокормить наша планета?

Человек на земле ведёт себя одновременно и как хищник, и как паразит. Перефразируя известное изречение, можно сказать, что человек – это звучит безысходно. Отчасти даже зазорно.

В качестве выхода из кризиса нам нередко предлагается возвращение к традиционным обществам, патриархальным устоям, к духовно-нравственному «возрождению». Но в ходе научно-технического прогресса «разумная жизнь» вступила в принципиально новые взаимоотношения с природой, и традиционный уклад стал экологически несостоятельным.

Попытки «сделать хорошо», исходя из вековой «мудрости», в частности, реализовать «разумное природоиспользование» лишь ухудшают бедственную ситуацию. Всё это может привести к тому, что всякая «разумная жизнь» вообще прекратится. Если не тешиться иллюзиями, то человек вообще природе не нужен, особенно как её властелин. Мы можем выжить, только встав на позицию САМОЙ ПРИРОДЫ по отношению к себе.

Может ли человек справиться с этой задачей? Не исключено. Ведь сам человек – часть природы, и его история – это своеобразный диалог с окружающей средой. Но индивид ближе к природе, чем общество. Чтобы выжить, надо опираться на непосредственно чувственный опыт, а не традиции его осмысления и формализации. Осознав это, можно переосмыслить весь духовный и социальный опыт с точки зрения его экологической состоятельности.

.jpg)

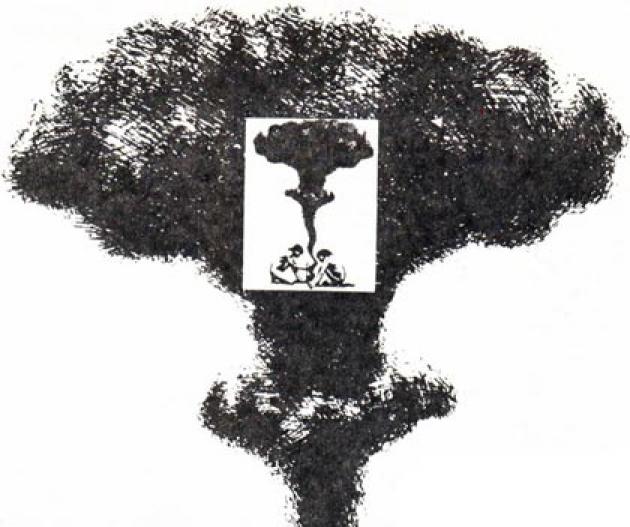

Реально наступающее «постисторическое» будущее продиктовано природой, которая ставит человека перед жёстким выбором: быть свободным или не быть вообще. Автор рисунка: А. Меринов

К истокам возврата нет

Ограниченность земных ресурсов ставит нас перед необходимостью регулировать численность населения. Традиционные ориентиры, в том числе, как ни странно, и моральные, не предлагают ничего, кроме административного ограничения рождаемости. Установка на усиленное размножение заложена в структуре патриархальных обществ и может активизироваться в кризисных ситуациях. Роль «фермента» выполняют соответствующие идеалы. Но по мере роста цивилизации социальные связи ослабевают: семья перестаёт быть ячейкой общества, идеал домашнего очага утрачивает привлекательность.

Стародедовский «лад» исчезает даже в сельской местности, «священные традиции» перестают действовать. В принципе этого уже достаточно для решения демографической проблемы. Но такое положение смертельно для родового уклада, поэтому его защитники прибегают к пугалу «развращения нравов». Под ним, к сожалению, подразумевают не взятки или доносы, а нечто «ближе к телу». Большинство сексуальных запретов лишены не только биологических, но и житейских оснований. Их задача – обеспечить за обществом статус «высшей реальности», а значит – и верховного судьи.

В традиционных обществах внешними (а потому относительно естественными) демографическими регуляторами были войны, эпидемии, голод. В наше время они сомнительны. Но в этот малосимпатичный ряд легко вписывается и административная регуляция рождаемости, выступая в качестве осознанной социальной «целесообразности», направленной против индивида.

Если физический мир всего лишь вместилище коллективной человеческой деятельности, то интересы общества становятся мерой всех вещей и «остаточный принцип» в отношении природы неизбежен. Индивиды же получают статус «общественного ресурса». «Покорение природы» подразумевает приоритет общественного над личным. Антропоцентризм и социоцентризм – тождественны.

Допустим, стало ясно, что природу надо защищать от человека, а не покорять её. Но коль скоро всё замыкается на нами же изобретённых понятиях «человеческого блага», то сооружение новой плотины или поворот рек всегда можно оправдать жгучими потребностями. В результате благие намерения охранять природу оборачиваются пустословием. Антропоцентризм будет отстаивать себя на практике, пока люди не осознают первичность природы перед культурой.

Если стоять на позициях антропоцентризма и представлять общество как единый организм, выживание которого превыше всего, то тогда можно оправдать полезность геноцида, найдя ему параллели в природе, например листопад. Но если усомниться в суверенности общества, в том, что оно должно существовать ради себя самого, то мы поймём, что общество – только способ выживания индивидов. Тогда понятна ресурсная ограниченность самого общества. А ресурсы ограничены тем, насколько общество блокирует «шкурную» связь индивидов с природой: охраняется не столько природа, сколько устоявшиеся стереотипы коллективного поведения, борьба общества с индивидами – по существу геноцид, но антропоцентрическая философия затушёвывает это обстоятельство.

Обращаясь к демографической теме, легко понять, что необходимость общества обусловлена отнюдь не потребностью в размножении. Если административная стимуляция будет применяться систематически, то стихийная заинтересованность в данном образе жизни будет опускаться ниже порогового уровня.

Социальная справедливость – одна из ведущих идей патриархального общества. Для отдельного человека она – благо. Но безусловно ли оно? Позволительно ли утверждать справедливость ценой свободы? К тому же справедливость – чувство, рождённое завистью, в ней сильны потребительские и запретительные моменты. Когда требование справедливости становится основой построения общества, оно оборачивается рабством и нищетой.

Всякие социальные утопии несостоятельны, потому что идеальны. Воплотившись в жизнь, они лишь в незначительной степени реализуют заявленное содержание. В основном они воплощают собственную «идеальность» как таковую – в виде управляющих структур, отстаивающих свои интересы, а отнюдь не интересы каждого. Итак, «бытие» идеального мира равнозначно бытию пирамиды власти.

Управляющие структуры занимают в «исторических» сообществах паразитическое положение, которое можно было бы назвать браконьерским. У людей, выступающих от имени общества и наделённых привилегиями, векторы личного и общественного блага направлены в разные стороны, и это порождает неистребимую тенденцию к повышению удельного веса управляющего слоя и его деградации.

Пафос социальной справедливости рассчитан на сохранение отжившего уклада. Традиционное общество (двуединство народа и власти) обладает существенным дефектом: оно ВОСПРОИЗВОДИТ СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ. Достигнув критической массы, оно становится внутренне нестабильным, коррумпированным. Под лозунгами справедливости и общего блага провозглашается основной принцип функционирования такой системы – «освоение» всё новых и новых ресурсов. В «справедливом» обществе поиск земных благ направляется на механическое исчерпание внешней среды, и когда ресурсы кончаются, истребление природы становится маниакальным. ВСЕОБЩАЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНА.

Государство любит именовать себя Родиной, когда требует жертв от своих подданных, и этим само подтачивает свои основы. Культ народных обычаев и возвеличенное историческое прошлое поддерживают подобные претензии, внушая чувство благоговейной безальтернативности (Родину не выбирают) и национальной гордости, смешанной со страхом. Если государство присваивает себе монополию во всех аспектах жизни людей, всевозможные «святыни» девальвируются и страх, смешанный с равнодушием и недовольством, уже непригоден в качестве цементирующей силы.

В этой связи интересен часто обсуждаемый вопрос о том, присущ ли тоталитаризм русской ментальности. Почему тоталитаристские концепции, в том числе западного происхождения, столь охотно укореняются на русской почве? Почему эта почва произвела серию космических утопий, от «философии общего дела» Николая Фёдорова до учения Владимира Вернадского о ноосфере, в основе которых лежит опасное сочетание «соборности» с научно-техническим прогрессом?

На мой взгляд, это произошло потому, что родовые устои, связывающие индивидуальную активность, остались непреодолёнными, потому что после нормального раннего феодализма (Киевская Русь) ту же стадию пришлось пережить в худшем варианте (монголо-татарское иго). Это вновь и вновь стимулировало появление социоцентрической надстройки. Ничего фатального или исконно русского я в этом не вижу: застарелые болезни можно и нужно лечить.

К сожалению, крепостное право было отменено в середине прошлого века лишь наполовину. Была уничтожена личная зависимость крестьянина от помещика, но не от общины, хотя последнее, может быть, более существенно. Впоследствии патриархальный уклад, сменившийся более жёстким вариантом социоцентризма, был разрушен – похоже, что необратимо. Вместе с ним ушли в прошлое многие традиции, нравы, святыни. Сомневаюсь, что большинство русских людей испытывают по ним ностальгию.

Обострившийся интерес к исконным началам напоминает боль в отрезанных ногах. Наши отдалённые предки жили в доисторической эпохе, похоже, что мы вступаем в постисторическое бытие. Русский писатель Иван Гончаров, возможно, предчувствовал это, когда утверждал, что человек ещё не произошёл. Поэтому лучше не пытаться воскрешать прошлое или сочинять сказки о будущем космическом назначении человечества.

Чем дальше мы уходим от тоталитарных традиций, тем яснее становится, что Родина – это не державная история, а прежде всего родная природа. И отношение к ней меняется: оно становится непосредственным, вне социальной организации, к которой больше нет доверия. Таким образом, если нехватка пищи подвигает на покорение природы, то, когда нечем дышать, а пища отравлена, – тут уж под сомнение ставится сама идея «общего блага».

.jpg)

Земленаходец. Автор рисунка: С. Тюнин

Убеждённость, будто человеческая сущность может реализоваться лишь в спектре национальных особенностей, могла казаться правдоподобной, пока человечество распадалось на относительно обособленные этносы. Не совсем понятно, впрочем, следует ли на этом основании охранять каннибализм, человеческие жертвоприношения, культ нищеты и сильной власти. Когда люди вступили в межэтническое близкодействие, возникли эффекты «тканевой несовместимости»: трудно уважать обычаи других (живущих среди нас), когда они категорически отвергаются «для нас».

Поэтому неизбежное «смешение языков» должно компенсироваться ослаблением его значимости. Говорят, когда строители Вавилонской башни перестали понимать друг друга, они разбрелись в разные стороны. Сейчас разбредаться некуда, а «разность» вызывает конфликты. Как быть? Надо всё же продолжать жить, не придавая национальному своеобразию самодовлеющего мировоззренческого значения.

Духовный и социальный кризис предшествует экологическому и сопровождает его. Сигналы бедствия, идущие от природы, с трудом и в искажённом виде пробиваются сквозь толщу культурных наслоений. Общество более неспособно притворяться тем, чем оно никогда не было: «коллективным существом», наподобие пчелиного роя или чётко отлаженной машины. Надо расставаться с мечтами о гигантском человеческом муравейнике, где большинство индивидов – неполноценные рабочие особи, удел которых один – трудиться. Чтобы «разумная жизнь», человеческий род сохранились, они должны перейти в новое качество.

Итак, чтобы выжить, человечество должно прекратить существование как родовая структура. Традиционный способ общественного бытия – «народная почва» плюс пирамида власти – запрограммирован на уничтожение. Экологически приемлемая альтернатива – раскрепощение субъективного фактора и ослабление социальных связей. Это ограничит интеграцию индивидуальных усилий в крупномасштабные формы коллективной деятельности.

Наиболее благополучным представляется западный образ жизни с ориентацией на личную свободу и демократию. Суть её – сведение власти к сервису. Власть-сервис означает вот что: она защищает меня от общества, а не общество от меня. Движущая сила такого общества – индивидуальная активность ради личных интересов.

Сохранившиеся формы общинного бытия приобретают декоративный характер, и даже сам термин «общество» становится условным. Может быть, в этом залог восстановления отношений с природой, и решить эту проблему способно лишь такое общество, в котором личная свобода ДОМИНИРУЕТ НАД ОБЩИМ БЛАГОМ?

.jpg)

Ностальгент. Автор рисунка: С. Тюнин

Презумпция свободы

Немало прочувствованных слов сказано о власти чистогана в буржуазном обществе. Но это лишь принципиальный отказ от внеэкономического принуждения, чем бы оно ни прикрывалось.

На самом деле неприемлемы не «чистоган» и «эксплуатация», а монополизм. Наихудший эксплуататор – это само общество, с его структурами и традициями. Требование беззаветного служения идеалам – на деле замаскированный монополизм. Если же в обществе всё становится товаром, то рыночный инстинкт надёжнее обеспечивает выживание всего жизнеспособного, чем заботы об общественном благе, подслащённые проповедью духовного совершенствования.

Последовательная реализация этого принципа предполагает, что нормы и ценности приобретают стоимость и их бытие определяется спросом. Хотя западные общества не совсем последовательны в этом смысле, но и там рыночная идея работала не только в производстве. Товаром становились не только продукты труда и природные ресурсы, но и формы деятельности и человеческие отношения. Свободный наём рабочей силы – выразительный, но не единственный пример.

Другими примерами могут служить разнообразные духовные проявления: любовь, творческая активность – то, что не продаётся за деньги, но может быть предметом своеобразного «бартера». Тем самым, правда, рыночная стихия приобретает парадоксальный характер и не вполне подчиняется статистическим законам классической политэкономии.

Можно, конечно, настаивать, что стоимость какого-то духовного товара, например, заинтересованности в труде, измеряется общественно необходимыми затратами на его воспроизводство. Но как быть, если этот параметр плохо поддаётся количественной оценке, а попытки жёсткого нормирования оказываются мошенничеством власть имущих? Единственный выход – отпустить на свободу не только цены, но и принципы ценообразования.

Трудно понять, что это значит, анализируя классический рынок, пусть даже и пополненный рынком рабочей силы. Можно почувствовать неполноту такой модели, и тогда возникает иллюзия, будто парадоксальность последовательно реализованного рыночного принципа означает его нежизнеспособность.

Последнее оставляет место для социалистической утопии: дескать, несправедливый строй должен смениться жёсткой диктатурой, которой суждено затем переродиться в царство свободы за счёт роста производительности и перемены отношения к труду. Но создавать концепцию светлого будущего, ориентируясь на «золотые сны» рабовладельческого строя, – всё равно что проектировать граммофон с паровым двигателем. Реально наступающее «постисторическое» будущее продиктовано природой, которая ставит человечество перед жёстким выбором: быть свободным или не быть вообще.

Сейчас, на новом витке, человечество убеждается в существовании сильно действующих обратных связей между материальным производством и идеологией. В переусложнённой культуре (а она в наше время и не может быть иной) доминирующая роль принадлежит свободе. Имеется в виду гражданская и творческая свобода, а отнюдь не та «внутренняя» (снаружи незаметная) «духовная» псевдосвобода, имя которой – осознанная необходимость, или добровольное рабство.

Никакое совершенствование управляющих структур не в состоянии создать такую свободу, подходящая форма её внешнего выражения – товарные отношения, распространённые на все аспекты человеческой жизни. Но коль скоро всё товар и никакие структуры, социальные и духовные, не имеют приоритетного положения, природоохранная деятельность способна быть очень ходовым товаром ввиду её высокой потребительной стоимости.

Хищническое истребление природы, якобы присущее западной цивилизации, имеет определённый резон: раскрепощённый индивид способен, если это выгодно, эксплуатировать всё что угодно, не делая разницы между природой и людьми. Но это свойственно ранней стадии машинной цивилизации, из которой западной культуре легче выйти в силу её внутренней подвижности, вытекающей из презумпции свободы. Патриархально-бюрократические «динозавры» в этом смысле гораздо опаснее: любые их действия направлены на сохранение системы. Между тем общество с ослабленными социальными связями уже не есть система.

Если «антропоцентричная» деятельность становится крупномасштабной, на неё последует «недружелюбная» реакция природы. Но если общество – не система, то человек уже не противостоит природе. И таким образом он может, не возвращаясь в первобытное состояние, экологически стать подобным другим животным.

Значит, не надо отказываться от городского и высокотехнологичного образа жизни, а надо, чтобы он не перерастал в «вавилонскую башню». Интенсивное хозяйствование, неизбежное из-за ресурсной ограниченности, означает ограниченный (но достаточно высокий) уровень материального производства, не приводящий к застою. Численность населения при этом не возрастает. Это предполагает опять-таки приоритет личной свободы. Недоверие свободных индивидов к жёстко организованной коллективной деятельности, порабощающей их самих и разрушающей среду обитания, обретая товарную стоимость, надёжнее обеспечит выживание людей, чем запреты и призывы к духовности. Индивид и природа – естественные союзники против тирании социальных структур.

Экологические факторы подталкивают человека к отказу от служения идеалам. Человечество стихийно нащупало правильный путь к выживанию, но ещё остаётся заложником былых иллюзий. В обществе должен поддерживаться достаточный запас динамичности и внутреннего беспокойства: активного (демонополизированного) неравенства и самоорганизующейся (нелюмпенской) вседозволенности.

Вступив на путь исторического прогресса, человечество оказалось в положении идущего по канату над пропастью. С чего мы взяли, что история – это стихия человеческого бытия? Она больше похожа на переходный процесс между двумя экологически приемлемыми состояниями: животным и, если угодно, сверхчеловеческим.

Суть этого перехода в том, что сохранение традиционных форм под видом их обновления не может длиться до бесконечности, но не может и стабилизироваться на каком-то достаточно высоком уровне. Существует, правда, опасность возвращения к доисторическому бытию, вместе с потерей большинства достижений и резким уменьшением численности. Но если этого не произойдёт, можно ожидать «финального» этапа культуры, для которого неприменимы привычные исторические категории.

Альтернативная духовность

Призывы к порядку, моральному совершенствованию, жертвам во имя всеобщего блага – это дымовая завеса, прикрывающая жёсткое принуждение. Управлять людьми посредством голых предписаний и запретов невозможно – требуется вера в их полезность, даже вопреки очевидности.

А для этого нужна иллюзия приобщения людей к идеальному бытию, которому приписывается статус большей реальности, чем непосредственному опыту. Это дезориентирует недовольных: не освободившись от убеждения, что человек и не может жить без веры и идеалов, они невольно становятся в позицию правдоискателей подыгрывая своим противникам. Противоядием может быть открытое неприятие «идеального» как такового. Идеал содержит момент принуждения, принципом новой духовности должен быть СОБЛАЗН.

Секрет жизнеспособности таких влечений, как личная свобода, материальная выгода, сексуальная раскрепощённость, противостоящих социоцентрическим идеям, надо искать не в экономике или политике, а в экологии. Индивидуальное таким образом освобождается от безусловной власти «всеобщего».

.jpg)

Сколько же петухов нужно зажарить, чтобы каждого из нас клюнул тот самый – «жареный»? Автор фото: Ю. Росет

Всякий человек способен преодолевать свою социальную обусловленность, принадлежность к «ячейке». Надо лишь культивировать эту способность. Когда она достигает критического уровня, индивид перестаёт быть частицей общества. Теперь он – носитель внекультурного, природного начала, которое лишь одухотворяется за счёт приобщения к наличной культуре, ибо всё человеческое происходит в культуре. Тем самым обнаруживается прямая связь «соблазнов» с человеческой сущностью. Наука, искусство, философия, даже богословие – неиссякаемый источник «подсказок» для легализации и распространения этой идеи, надо только собрать и систематизировать эту разбросанную информацию.

Но тогда возникает вопрос: куда же девать моральное, божественное и вообще ценностно окрашенное? Здесь подходит поэтический символ: «Небо упало в болото», т. е. всё идеальное соотносится только с обыденными человеческими взаимоотношениями. Люди, живущие сообща, вынуждены как-то ладить друг с другом, потому в обществе возникают моральные ориентиры. Когда они обретают силу законов, поддерживаемых властными структурами, возникает иллюзия, что в этом смысл жизни. Этот суррогат оказывается чем-то потусторонним для реальной жизни отдельного человека.

И в обществе, вопреки официальным догмам, накапливается дефицит смысла жизни, губительный для высокоразвитой культуры. Напротив, откровенное соотнесение духовности с «пошлой повседневностью» и выявление её наркотического действия (как болотной дрёмы) затрудняет возможность отдавать приоритет моральным и прочим принципам перед живыми людьми. Вообще духовность несёт двоякую функцию: поддерживать достаточно высокий уровень культуры и компенсировать его недостаточность. По мере роста цивилизации значение компенсации должно отмирать.

Благодаря этому потребность «вневременного» оправдания земной жизни какими-то идеалами отпадает. Свободный человек не нуждается в метафизическом бессмертии, он вполне способен осознать себя в границах биологического существования как нечто «бесконечное». Смысл жизни можно обрести, осознавая себя «посланцем природы», лишь воплотившимся в человеческом образе.

Новый альянс человека с природой возможен только тогда, когда порядок оказывается непоследовательным проявлением всеобщего стремления к хаосу.

Не надо пугаться этого слова: идея «последовательного», абсолютного хаоса некорректна. Древние понимали, что мир может существовать, лишь постоянно погружаясь в хаос и возрождаясь заново. Старая мифологема о единстве «макрокосма» (вселенной) и «микрокосма» (человека) символизирует патриархальный уклад, ныне отживший.

Сейчас правильнее говорить о порождении «макрохаоса» – такой организации («микрохаоса»), которую можно назвать его образом и подобием. Это и есть ожидающее нас (в случае «хэппи энда») постисторическое бытие.

Николай Белякин. Из журнала «ЭКО»