Бурги без бюргеров, как жизнь без жизни

Неразумное не может быть долговечно.

Квинт Курций

Наша жизнь – в сёлах...

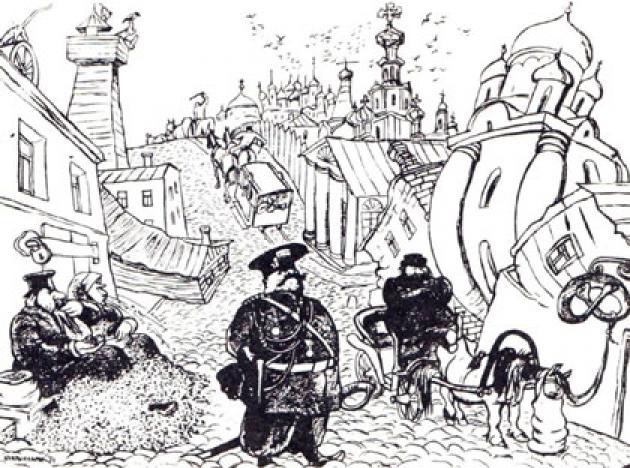

Неразвитость среднего класса в России имела немало причин, одна из них – неразвитость городов. Ведь это был городской класс. В Европе буржуазия создала города, а города создали буржуазию. В России же города росли медленно, а общественное мнение, враждебное буржуазии, часто было враждебно и городам. Ещё в середине XIX столетия они казались чем-то не своим, чужеродным России. От давних наивных протестов против них иной раз отдаёт пародией.

И. Киреевский как-то писал М. Погодину: «Мы должны желать... чтобы правительство... не позволяло фабрикам заводиться внутри городов и особенно столиц, когда они с такою же выгодою могут стоять за несколько вёрст от заставы».

А философ Н.Фёдоров вообще требовал отказа и от городов, и от фабрик: «Недостаточно одного ограничения прилива сельского населения в города (в эти морильни всего живого)... необходим обязательный в видах спасения земли ежегодный набор в городах для перевода в сёла и на окраину с устройством кустарного производства вместо фабричного».

Киреевский, Фёдоров – славянофилы, почвенники. Но сходные мотивы доносятся и из другого лагеря. Н. Огарёв, даром что западник, а произносит суровый приговор Западу, где город поглотил всё: «От этого положение Западной Европы с каждым днём безвыходней. В нашем мире борьба, естественно, решается в пользу сёл, потому что наши города только правительственная фантазия, а в действительности они не имеют ни значения, ни силы. Торговля наша производится посредством подвижных рынков (ярмарок)... Зачем нам города? Вся наша жизнь в сёлах... Нет! Нет! Ради истины и блага России – оставьте сёла быть сёлами!»

Пока россияне продолжали искать истины и блага в сельской жизни и не любить мещан, в Европе и Америке стремительно умножалось число городов и городских жителей. В результате в конце XIX века российские города во всех отношениях отставали от западноевропейских.

Даже о тогдашних больших городах России, в том числе о двух столицах, французский исследователь Леруа-Болье писал, что хотя, на первый взгляд, они кажутся колониями другого народа иди другой цивилизации, на деле и они не слишком отличаются от деревни. Различия во внешней обстановке велики, а люди те же. «За исключением высшего класса, воспитанного в заграничной дисциплине, большинство горожан по воспитанию и вкусам, по привычкам и духу остаются близкими к сельским жителям».

Ещё в первые десятилетия нашего века российские города ни числом, ни величиной, ни общим количеством населения не могли соперничать с западноевропейскими или североамериканскими. В Англии в 1920 году в городах, насчитывающих 20 тысяч жителей и более, проживало 64 процента населения страны, в США, Германии, Бельгии, Нидерландах – от 40 до 50 процентов, во Франции, Италии, Дании, Австрии, Венгрии – от 30 до 40, в России – всего 10. Меньше было только в Болгарии и Югославии.

.jpg)

И вот такой энтузиазм – вождям под хвост!

Урбанизация по-деревенски

Стоит ли удивляться, что после социалистической революции страна, обуреваемая стремлением догнать и перегнать, принялась лихорадочно навёрстывать отставание? Количественный разрыв с Западом сильно сократился. Несколько десятилетий стремительного городского роста вывели Россию (не СССР) на среднеевропейский уровень урбанизации.

В 1990 году в России было 74 процента городских жителей по отношению ко всему населению, в СССР – 66. По сравнению с США, Канадой, Японией, Испанией, Норвегией, Чехословакией, где доля горожан перевалила за 75 процентов, а тем более с Великобританией, Германией, Бельгией, Нидерландами, Швецией, Данией, где она исчислялась в пределах от 80 до 90 процентов, это, конечно, ещё не очень высокий уровень. Но всё же три четверти всего населения, живущие в городах, для России или даже две трети для бывшего СССР – это не 15-18 процентов в Российской империи накануне революции в октябре 1917.

Тем не менее, как ни впечатляюще выглядят показатели урбанизации, они и сейчас не позволяют с определённостью назвать советское или даже российское общество городским.

Да, доля городских жителей в СССР в 1990 году составила 66 процентов. Но ведь в большинстве своём это были вчерашние обитатели деревни. Среди шестидесятилетних жителей страны было не более 15-17 процентов коренных горожан. Среди 40-летних их насчитывалось уже примерно 40 процентов. И только среди 22-летних и более молодых – свыше половины.

Но на долю этих последних приходилось 37 процентов всего населения, то есть они составляли меньшинство. Так что, пожалуй, и сейчас нельзя сказать, что мы стали городским обществом. Мы все ещё преимущественно горожане в первом поколении, наполовину или на три четверти горожане, а наполовину или на четверть крестьяне.

И всё-таки, как бы там ни было, доля горожан в России будет расти, уроженцы городов скоро станут несомненным большинством народа. Правда, может возникнуть вопрос: ну и что из того? Незавершённость нашей урбанизации, незрелость городского общества арифметически не прокомментируешь. Количество ли важно? Может быть, важнее всего то, что у нас недостаточно развита социальная структура городского общества и мы всё ещё стоим перед необходимостью решать задачу, оказавшуюся непосильной для Екатерины II.

.jpg)

Деревни, захватывающие города

На Западе быстрому количественному росту городов в XIX–XX веках предшествовали столетия их качественного возвышения, оно было одной из главных осей создания нового типа общества. По словам Ф. Броделя, уже в XV веке города на Западе навязывали себя деревням, подчиняя себе округи с помощью городских рынков. Промышленные цены росли, цены сельскохозяйственные снижались. Таким образом, города одерживали верх.

За несколько веков влияние городов преобразило западноевропейское общество, так что количественный рост горожан в более близкие к нам времена оказался подготовленным и лишь фиксировал, разумеется, упрочив и усилив, их главенствующее положение. Города изменили социальный состав населения, создали особый образ жизни, вскормили третье сословие (как это важно для нас сегодняшних. – Ред.), и в конце концов породили городское общество, в принципе отличное от сельского по способу жизнедеятельности.

Казалось бы, нечто подобное должно было происходить и в России, пусть и с опозданием. Как уже упоминалось, с конца 20-х годов урбанизация в СССР резко ускорилась, и, если исходить из западного опыта, тогда же следовало ожидать и качественных перемен в самом обществе, в частности – ускоренного становления городских средних классов. В какой-то мере это и происходило в силу законов конвергенции.

Конвергенция, впрочем, вещь неоднозначная. Если вылез из воды на сушу, расставайся с жабрами и обзаводись лёгкими, иначе не проживёшь. Однако же кит – млекопитающее, а живёт в воде и потому похож на рыбу. Не произошло ли то же самое и с нашими горожанами?

Урбанизация у нас, как и многие другие модернизационные процессы, была крайне противоречивой, двусмысленной, означала одновременно и шаг вперёд, и шаг назад, движение в сторону Запада, и в...

Массовый перелив сельских жителей в города в двадцатые и особенно в тридцатые годы привёл к тому, что примерно в сороковые – шестидесятые годы наши города были «осёдланы» деревней. Принесённая в жертву Молоху индустриализации, лишённая прав, измученная голодом, истекавшая кровью, разорённая войной (и не только ею) деревня искала спасения в городах. Она продолжала и там служить тому же Молоху, неся на себе главную тяжесть строительства социализма и его защиты...

Правда, у всего этого была и другая сторона. Естественным следствием перелива сельских жителей в города стал постепенный переход в их руки влияния и власти в городских центрах.

.jpg)

Каждый имел, что имел. И кому всё это мешало?.. Мы не рабы, не баре мы... Хорошо. А кто? Автор фото: П. Максимов

Выдвиженцы из крестьян

«Почитайте появляющиеся в советской печати однотипные некрологи номенклатурных чинов старшего поколения, – пишет М. Восленский в своём исследовании советской номенклатуры, – вы увидите: преимущественное их большинство – выходцы из крестьян. Каково было соотношение выходцев из рабочих и крестьян в номенклатуре, видно из следующего примера: в 1946 году в Минской области, насчитывающей 855 руководящих работников, вчерашние деревенские составляли 80 процентов, а начальники исчислялись всего в 58 единиц».

.jpg)

После 1946 года иные выходцы из крестьян продвинулись и выше уровня минской областной номенклатуры. Их доля, например, в составе Политбюро, которая при Ленине не достигала и пятой части, а при Сталине не превышала четверти, во времена Брежнева поднялась до 55 процентов. Состав Политбюро, разумеется, лишь иллюстрация, правда, весьма красноречивая, общего положения с распределением властных полномочий на всех уровнях и во всех областях жизни...

Последние десятилетия нашей жизни у власти великой державы стояли деклассированные маргиналы, выдвиженцы из крестьян поколения десятых – двадцатых годов. Так распорядилась советская история. Так – без всякого шулерства – были сданы карты нашего общества XX века.

Они, эти карты, не могли лечь иначе, наиболее проницательные люди догадывались об этом уже сто лет назад. Впрочем, последнее утверждение может быть и оспорено любителями сослагательного наклонения, но что было, то было (и как замечательно «сдаются» эти карты нынче. – Ред.).

Итак, страна урбанизировалась, но сами города одеревенщивались, развивались не без воздействия менталитета и эстетики новых горожан – вчерашних крестьян. Это относится даже и к материальной среде городов – их планировок, архитектуре, вообще способам освоения пространства и так далее.

Сельскость этой среды бросалась в глаза и прежде, в советские времена. По впечатлениям иностранцев, относящимся к достаточно отдалённому прошлому, в отличие от Франции, Италии или Германии, где горожане стремились к более плотной застройке, к созданию особого мира, отличного от сельского, заполненного людьми и творениями их рук, в России города расползались по земле, оставляя между жилыми домами и общественными зданиями обширные территории, которые население не может ни заполнить, ни оживить. Поэтому иностранцам, приезжающим из Европы, большинство наших городов казались чем-то полупустынным, незавершённым, часто напоминающим их собственные пригороды.

Эти давние наблюдения не утратили смысла и по сей день. Полноценной городской среды и городской инфраструктуры сейчас не найти почти ни в одном городе страны, даже Москва и Петербург всё больше теряют свой столичный класс. Между тем городская среда, как известно, не только создаётся горожанами, но и создаёт их. Кого может создавать экстенсивная, однообразная, невыразительная даже в центральных точках застройка.

А вымирание городских улиц в вечернее время – не есть ли свидетельство исподволь текущих более широких и нерадующих процессов. Впрочем, что ж впадать в пессимизм? Нужно переламывать претерпелый ход вещей. Ведь в самом деле, неразумное не может быть долговечным. Разумное же нужно и можно искать в опыте быта и бытия других стран, в начатках равновесного жизнеустройства наших территорий.

Анатолий Вишневский. На основе публикаций журнала «Знамя» и газеты «Деловой мир»

Ещё в главе «Деревня — город — отечество»:

Сколько нужно земли, чтобы разбогатеть?

Бурги без бюргеров, как жизнь без жизни

Россия (из письма Николая Константиновича Рериха писателю Всеволоду Никаноровичу Иванову)